Nell’odierno mondo occidentale l’essere femminista è visto da molti come una sorta di vizio, quasi un capriccio. Secondo l’opinione media, le femministe hanno vinto le loro battaglie negli anni ’70, ora c’è parità e quindi bisognerebbe placare gli animi rivoluzionari dato che non c’è più niente di concreto per cui valga la pena combattere. Sarebbe bello se questo “niente” fosse realtà ma, purtroppo o per fortuna, appartengo a quella categoria di persone che non si ritiene completamente libera pensando che in altre parti del mondo una sua coetanea non ha libero accesso all’istruzione solo perché nata con i cromosomi XX. Purtroppo o per fortuna mi arrabbio se, leggendo un giornale, scorgo tra i titoli che nella nostra Italia così all’avanguardia sette medici su dieci sono obiettori di coscienza. Mi sono chiesta allora se davvero il femminismo è al momento appannaggio di persone visionarie che combattono contro i mulini a vento come Don Chisciotte o se c’è chi, come me, non dimentica il femminismo di piazza degli anni ’70 ma ritiene ancora indispensabile parlarne oggi.

La risposta, che in cuor mio già sentivo, l’ho trovata grazie ad un interessante dibattito tenutosi nella Libreria delle Donne di Bologna con Marina Santini e Luciana Tavernini, curatrici del libro “Mia madre femminista. – Voci da una rivoluzione che continua”.

Essenziale per loro sottolineare il ruolo di curatrici e non autrici di quest’opera scritta a quattro mani proprio perché l’obiettivo primario è avere cura di far emergere le varie storie raccontate come un intreccio naturale di vite e non come sterile trasposizione di eventi altrui.

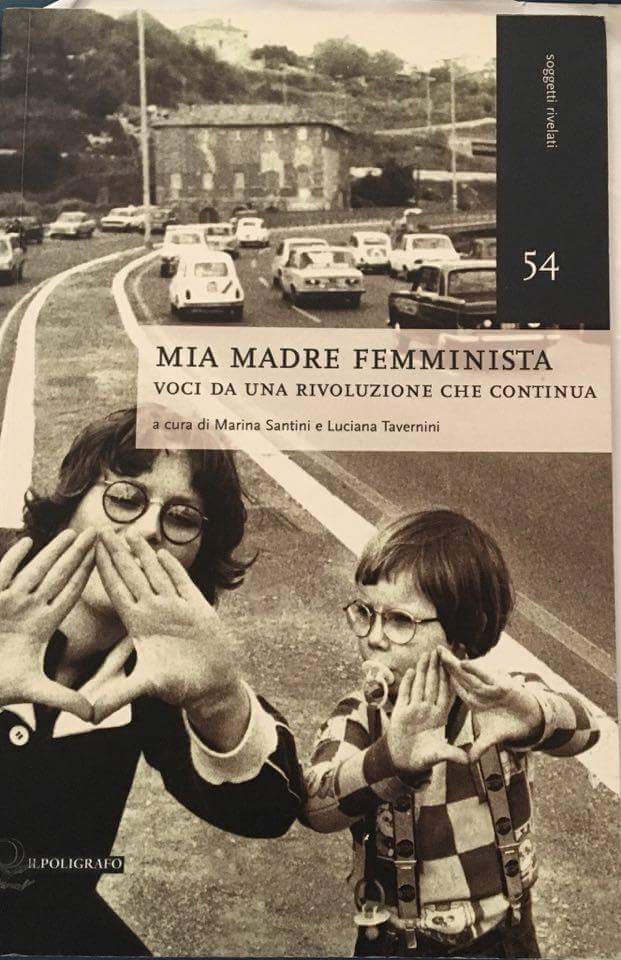

Altri elementi portanti che le due scrittrici hanno voluto mettere in evidenza sono il titolo e la fotografia in copertina. Il titolo “Mia madre è femminista” lascia il presagio di quello che è il tema cardine del libro, raccontare il femminismo alle più giovani (ed ai più giovani) attraverso una comunicazione epistolare madre-figlia dove entrano in simbiosi le diverse esperienze di entrambe; il sottotitolo “Voci da una rivoluzione che continua” è un monito al non voler creare un monumento del femminismo del secolo scorso, che si crea per qualcosa che non esiste più; al contrario la volontà é quella di redigere una ricerca corale che fa chiarezza sull’evoluzione del movimento e si muove nella necessità storica di far conoscere il femminismo che era e che è alla nuova generazione.

La foto in copertina, rigorosamente in bianco e nero, è quella scattata da Luisa di Gaetano in Piazzale Clodio a Roma nel 1977 e raffigura una madre che insegna a sua figlia il gesto femminista per eccellenza. Esso all’epoca creò scandalo perché nasceva in contrapposizione al pugno chiuso degli uomini e rappresentava la donna come proprietaria dei diritti sul suo stesso corpo; la prima a mostrare tale gesto in pubblico fu l’italiana Giovanna Paola durante il convegno della Mutualité a Parigi nel maggio del 1972.

Non solo la copertina del libro è in bianco e nero, ma anche le pagine stesse si alternano tra i colori bianco e grigio. Sfogliandolo si ha di conseguenza l’impressione di scivolare tra i tasti di un pianoforte immaginario che crea la sua armonia tra le vicende e le fotografie delle tante persone protagoniste di questo romanzo corale.

Interessante anche la scelta dei titoli per i capitoli che rimanda a testi classici del femminismo, ad esempio uno di questi si chiama “Le tre ghinee” come l’opera di Virginia Woolf e tratta del femminismo cinematograficamente, artisticamente e musicalmente. Preziose le cento fotografie quasi tutte inedite che vanno ben oltre il tipico femminismo di piazza: ci sono scatti rubati di vacanze, feste tra ragazze ma anche il particolare giorno del digiuno delle donne a Palermo in seguito alla strage di Capaci. Ricca di spunti interessanti la bibliografia proprio per stimolare una ricerca personale di approfondimento alla fine della lettura in modo da trasformare l’io iniziale della narrazione in un noi, soggetto collettivo cooperante.

È proprio la cooperazione, la condivisione di idee ed esperienze passate e presenti che deve far capire quanto sia quindi necessario continuare a confrontarsi con le battaglie del ’70, non dimenticando però quanto sia fondamentale essere attivi anche nel presente.

Questa epoca è senza dubbio diversa, capace di fornire più opportunità alle donne, tuttavia i diritti acquisiti non sono mai da dare per scontati, sia da esempio la questione polacca sull’eventuale divieto totale all’aborto.

È d’obbligo cercare di evitare gli stereotipi sulla figura della donna nei quali inevitabilmente si cade ogni giorno, è d’obbligo conoscere il sentiero già percorso senza mai perdere di vista il sentiero che da percorrere.

Le opinioni

Riflessioni su “Capatosta” – rassegnazione e speranza di una città violata

Ci sono spettacoli che non puoi soltanto guardare: li devi sentire, ma sentire da dentro. Devono rimbombarti dentro le parole, le pause, i silenzi, il suono delle melodie che accompagnano gli attori. Scrivo di “Capatosta”, lo spettacolo vincitore del bando Storie di Lavoro 2015, tenutosi , ieri a Laterza, in provincia di Taranto, non solo perché il tema, quello delle morti sul lavoro dell’Ilva, tocca la mia sensibilità in quanto pugliese, ma anche perché credo fermamente che questo tema leghi indistintamente Nord e Sud, perché siamo tutti figli e carnefici, allo stesso tempo, di un modo di fare, pensare, agire e ragionare spesso mortalmente opportunista.

Ci sono spettacoli che non puoi soltanto guardare: li devi sentire, ma sentire da dentro. Devono rimbombarti dentro le parole, le pause, i silenzi, il suono delle melodie che accompagnano gli attori. Scrivo di “Capatosta”, lo spettacolo vincitore del bando Storie di Lavoro 2015, tenutosi , ieri a Laterza, in provincia di Taranto, non solo perché il tema, quello delle morti sul lavoro dell’Ilva, tocca la mia sensibilità in quanto pugliese, ma anche perché credo fermamente che questo tema leghi indistintamente Nord e Sud, perché siamo tutti figli e carnefici, allo stesso tempo, di un modo di fare, pensare, agire e ragionare spesso mortalmente opportunista.

La storia di ieri è la storia di un padre che, ogni giorno prima di recarsi nell’acciaieria più famosa d’Italia, dà un buffetto sulla guancia al figlio, lo bacia in fronte mestamente, prima di consegnarsi all’inferno sperando di uscirne vivo. È la storia di una città violata e dei suoi cittadini. La storia di una rabbia atavica, che corrode le viscere; ribolle nel sangue, a tratti silenziosa, a tratti urlante. Soprattutto, la storia di due facce di una stessa medaglia. Da una parte, la voglia di cambiare, di spezzare un ciclo doloroso che comprende morti sul lavoro, malattie, inquinamento; dall’altra, la rassegnazione, a tratti l’egoismo di chi sceglie di chinare la testa, di assuefarsi a quel ciclo perché, in fondo, quando si ha una casa, una famiglia, una macchina, non si ha tempo né voglia di pensare a far la rivoluzione. Andrea è un giovane laureato che ha perso da poco il padre, morto di tumore al fegato. Insiste nel dire che, quella, è una morte a causa del lavoro, ma si scontra con l’ostinazione di Gaetano, operaio più anziano, che con sarcasmo gli chiede se crede ancora che esista una classe operaia. “Non esiste più!” Afferma convinto, perché per lui a dominare incontrastato è il menefreghismo degli stessi tarantini, che per cinquant’anni hanno subito le nefandezze dell’Ilva, dello “stabilimento” per eccellenza del Sud Italia, senza muovere un dito, fino a quando “qualcuno” non ha ipotizzato che sí, l’Ilva è responsabile della diffusione dei tumori, del riversamento di rifiuti tossici nel mare, dell’assenza di sicurezza che provoca morti che presto vengono dimenticate.

Nemmeno la morte, infatti, suscita sdegno; nemmeno la morte contribuisce a restituire alla persona la sua identità di essere umano tramutatosi in cosa, nell’incessante e ripetuto ritmo della fabbrica. Amare quanto realistiche le battute di Gaetano: sanno di quell’alienazione consapevole al meccanismo innescatosi che non lasciano spazio alla speranza che qualcosa possa cambiare. Tutto ciò che conta è finire il turno, aspettare la cassa integrazione per partire. Non ci si iscrive al sindacato perché non si ha nulla da contestare, o meglio non si deve contestare nulla; non ci si mette l’elmetto perché, tanto, la sicurezza cos’è? Non si parla di morte sul lavoro se non sei morto sul lavoro, ergo non si prende minimamente in considerazione l’ipotesi che esista un altro tipo di morte, ovvero quella di Stato, che riguarda tutti. Indistintamente. Il finale dello spettacolo sa di macabro, ma il messaggio che emerge è la possibilità di poter, un giorno, “uccidere” la vigliaccheria di chi china il capo e accetta un destino funesto come se fosse la normalità. La normalità dovrebbe essere vedere un uomo contemplare il mare d’inverno, sentire l’infrangersi delle onde sugli scogli, poter immaginare scenari diversi al di là dell’orizzonte; dovrebbe essere – anzi deve – ricordare ogni nome, ogni uomo che non è più, non solo perché defunto, ma anche perché un sistema lo considera una cosa, un ammasso di carne e ossa che piano si confonde con l’acciaio e lo inghiotte, in silenzio.

COWSPIRACY COME SENSIBILIZZAZIONE VERSO IL PROBLEMA AMBIENTE

“In nome del progresso, l’uomo sta trasformando il mondo in un luogo fetido e velenoso. Sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo, gli animali e se stesso, al punto che è legittimo domandarsi se, fra un centinaio d’anni, sarà ancora possibile vivere sulla terra”. Questa citazione di Erich Fromm rappresenta con schiettezza cosciente il problema principale ma nettamente deviato dalla società: l’abuso ambientale. Nel 2014 è stato pubblicato “Cowspiracy: the sustainability secret”, un documentario prodotto e diretto da Kip Andersen e Keegan Kuhn in cui viene illustrato l’impatto dell’allevamento e dell’industria animale sul pianeta. Secondo ciò che ci viene insegnato fin da bambini, bisognerebbe migliorarsi nel quotidiano, utilizzando l’automobile di rado, facendo docce brevi, spostandosi in bicicletta, ecc. Ma queste convinzioni furono spezzate quando Kip Andersen ricevette da un amico un rapporto delle Nazioni Unite, che affermava come le mucche producano più gas serra che l’intero settore dei trasporti, oltre ad un documento della Food and Agricolture Organization of US che illustra come l’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto ha un impatto ambientale minore di quello del bestiame, in quanto le mucche producono notevole quantità di metano tramite il loro processo digestivo. Quindi l’interrogativo sorge spontaneo: le varie azioni di ogni giorno non legate al campo agro-alimentare che ci vengono insegnate da sempre, per quanto siano importanti, possono ad oggi contribuire seriamente alla risoluzione del degenerato problema ambiente? La questione che desta più perplessità è che i dati raccolti dai produttori di Cowspiracy non sono diffusi nè pubblicizzati nelle campagne delle principali associazioni ambientaliste. I documenti di queste, appunto, e del governo statunitense sono incentrati sulle emissioni di gas naturale, petrolio e soprattutto fatturazione idrica, per l’aumento notevole della siccità. Ogni anno negli USA vengono usati più di 100 miliardi di galloni d’acqua dagli uomini, ma nulla in confronto all’acqua utilizzata per l’allevamento di mucche, che supera i 34 trilioni di galloni. Per questo i produttori hanno voluto intervistare enti ambientali ed esponenti governativi, interrogandoli sulla questione relativa agli allevamenti intensivi di bestiame e soprattutto sulle cause del silenzio legato all’argomento, in quanto nessuno avrebbe mai pensato che mangiare carne e derivati animali potesse essere più dannoso che utilizzare ogni giorno la propria automobile per andare a lavoro. Ogni interlocutore intervistato ha deviato il tema, e nel momento in cui gli veniva posta la domanda apposita, dietro ad un notevole alone di imbarazzo e timore, nessuna risposta.

Ciò che viene maggiormente violato per sostenere la produzione intensiva ed eccessiva di carne, latticini e uova, sono le foreste pluviali, i polmoni del mondo che assorbono CO2 e rilasciano ossigeno. Ogni secondo viengono abbattuti 4.047 m2 di foresta pluviale, con lo scopo principale di creare coltivazioni per produrre il mangime vegetale degli animali d’allevamento. Ma anche intorno a questo tema si è riscontrato l’imbarazzante silenzio di Lindsey Allen, la direttrice esecutiva di uno dei più grandi gruppi di protezione delle foreste, di fronte alla richiesta di informazioni. Amazon Wath è stata l’unica associazione che ha parlato semi-apertamente del problema, e ha detto a chiare lettere che il mercato di allevamento del bestiame è la principale causa dei problemi ambientali odierni. Ha anche parlato del tema riguardante gli assassini brutali di oltre 1.100 ambientalisti: in Brasile, dopo l’approvazione del Codice Forestale, le persone che si sono opposte alle lobby e agli interessi delle grandi imprese agro-alimentari sono state uccise, tutte persone che dicevano apertamente che gli allevamenti intensivi stavano distruggendo l’Amazzonia, come Dorothy Stang (1931-2005), una suora vissuta in Para che ha parlato apertamento del problema, uccisa a bruciapelo da un sicario assunto dall’industria del bestiame.

I produttori del documentario non si sono limitati a ciò, ma hanno anche intervistato e conosciuto proprietari di allevamenti definiti sostenibili, per esempio la fattoria di manzo Markegard in California, in cui lavora l’intera famiglia proprietaria, la quale illustra come produce direttamente carne e derivati animali senza causare danni ambientali. Ma le quantità prodotte in questo modo sono scarsissime, e considerando la notevole quantità di consumo di tali prodotti alimentari, non basterebbero a sfamare la popolazione occidentale abituata a uno stile di alimentazione eccessivo e ricco. Quindi se tutti vogliono mantenere il consumo attuale di prodotti animali, inevitabilmente il risultato è l’allevamento intensivo, perchè un modo sostenibile di produzione che possa garantire quantità esorbitanti non esiste.

La soluzione al problema suggerita da esperti ed onesti ambientalisti intervistati, è quella di adottare a livello quotidiano una dieta che elimini o riduca notevolmente il consumo di derivati di animali, in quanto tale consumo, oltre ad essere causa di problemi salutari all’essere umano, sta portando alla distruzione del mondo, che non supererebbe i 50 anni di vita se si continuasse questa spasmodica speculazione sul cibo.

Quando i produttori hanno ricevuto la notizia circa la sospensione dei finanziamenti per procedere col documentario, a causa del fatto che l’indagine stava diventando talmente delicata e approfondita da metterli in pericolo, essi sono andati a parlare con una vittima diretta del sistema, Howard Lyman, citato in giudizio da allevatori per aver detto la verità riguardo l’allevamento intensivo nel programma TV “The Ophra Winfrey”. Egli spiega come il causare interruzioni nei profitti dell’industria animale sia pericoloso, e Will Potter, autore di “Green is the new red” spiega che questi generi di campagne sono considerati dall’FBI come terrorismo interno, egli per esempio tramite la legge sulla libertà di parola è venuto a conoscenza di documenti dell’unità federale rivelatori del suo essere tenuto sotto controllo da tempo dall’unità anti-terrorismo.

La paura è il motivo per cui nessuno vuole parlare. Ma la paura non è nulla di fronte al fatto che l’82% dei bambini che muoiono di fame vivono nei luoghi in cui il cibo viene utilizzato per nutrire il bestiame allevato, ucciso e mangiato dalle popolazioni più ricche. Oggi potremmo nutrire tutte le persone del mondo se ci fosse una dieta adeguata ed equilibrata alla convivenza di 7 miliardi di persone e se prendessimo il cibo destinato agli animali e lo utilizzassimo per gli uomini.

Ma in tutto ciò non è stato ancora toccato un ulteriore tema etico di non poca importanza: per sostenere questo stile alimentare vengano sfruttati ed uccisi esseri viventi, fondamentali per il sistema che regge l’ambiente. Ad un medico vegano é stato chiesto se questa tipologia di dieta, forse unica radicale soluzione del problema ambiente, possa essere dannosa per l’uomo. La sua opinione è a favore della stessa, oltre che per un fattore etico, anche per un fattore salutare, in quanto il consumo smodato di derivati animali sta causando l’ insorgere di malattie legate all’alimentazione, e ciò porta anche ad un consumo eccessivo di farmaci a livello quotidiano, che migliorano lo stato salutare immediato, ma non vanno a colpire la vera causa della malattia; basti pensare all’aumento della vendita di farmaci per abbassare i livelli di colesterolo, diabete, pressione alta, ecc, che non risolvono in radice il problema – legato all’alimentazione – e che hanno effetti collaterali non irrilevanti.

Sono successivamente stati intervistati agricoltori bio-intensivi che spiegano come per nutrire una persona vegana siano sufficienti appena 688 m2 di terreno, per una persona vegetariana tre volte tanto, mentre per un onnivoro occorrano diciotto volte più terreno, oltre al risparmio enorme a livello di produzione di sostanze inquinanti e consumo di acqua.

Il discorso più importante per arrivare a risultati che consentano la valorizzazione della vita umana prima ancora che dell’ambiente è legato alla sensibilizzazione. Se ogni volta in cui un uomo mangia pensasse agli affetti collaterali su se stesso e sul prossimo, migliorerebbe senza dubbio le sue abitudini, non come costrizione, bensì come libertà. In Italia si assiste ad un rispetto quasi religioso della tradizione alimentare, un rapporto quasi di venerazione del cibo buono in ogni sua regione, ma anche qui si sta vivendo sempre più il distacco tra ciò che si mangia e la sua provenienza, e nonostante ciò non si assiste ad un cambiamento quotidiano, quanto piuttosto ad una sorta di chiusura mentale verso il nuovo necessario. Eccesso non è sinonimo di benessere, ma spesso è un falso sorriso, pieno di frustrazione creata appositamente da un sistema che contribuisce ad autofinanziarsi sulle spalle di uomini e pianeta. Abitudini migliori portano ad una connessione quasi spirituale in vari campi della vita, ma soprattutto il sorriso reale dato dal contribuire per una buona causa.

Chissà se a Peppino sarà mancato l’amore

Non sono solita commemorare gli anniversari dei morti per mafia. O meglio lo faccio sì, ma nel mio intimo. Non apro mai la porta a pensieri pubblici perché non mi riesce. Ma c’è un giorno dell’anno, il 9 Maggio, dove mi devo fermare per fare entrare un’occasione naturale di memoria. La colpa non è del giorno, né di me stessa, la colpa è di Peppino Impastato. Perché la morte non sta bene addosso a nessuno, ma men che meno doveva stare bene addosso a Peppino. E mi sale una rabbia come se fosse stato un mio fratello, un mio cugino stretto, come se fosse stata una persona che amavo a tal punto da non poter sopportare il peso di un male che è stato fatto anche a me. Sarà che gli altri signori della legge, gli altri eroi della giustizia, noi ce li ricordiamo adulti, quasi vaccinati contro il dolore. Peppino invece aveva la mia età. E aveva tutte le stesse declinazioni della vita che si custodiscono quando si hanno vent’anni. Ascoltava i Beatles, sognava di innamorarsi veramente, leggeva Pasolini, gli piaceva la fotografia, faceva radio. Certe volte mentre camminava si doveva fermare per guardare più a lungo un posto. Per sognare come cambiarlo. Gli piaceva fare casino nei centri sociali, gli piacevano le giornate di sole a Cinisi e il rumore del mare. Come tutti i diversi, come tutti quelli che hanno una sensibilità in più nel voler trasformare le sovrastrutture del mondo, ha dovuto lottare anche contro gli scherzi della sua fragilità. Perché voler cambiare le cose vuol dire sempre misurarsi con la rinuncia di adagiarsi a quello che di sicuro già c’è. Chissà se gli sarà mancato l’amore di una donna quando tutti avevano paura di avvicinarsi perché la sua vicinanza era già pericolo, chissà se gli sarà mancato l’abbraccio stretto di suo padre negli anni in cui furono lontani per divergenze troppo grandi e troppo profonde di pensiero. Chissà quante volte, seduto sulla sua seicento azzurra, con la radio accesa sotto, si sarà fumato una sigaretta e si sarà chiesto se ne valeva veramente la pena. Il prezzo per cambiare l’umanità è quello di allontanarsi dall’umanità? Il prezzo per essere un eroe, qual è? Quello di spegnere la propria vita per accendere quella degli altri? Quello di essere ricordati per sempre sì, ma mentre non ci siamo più, mentre non la possiamo respirare né sentire questa memoria di onnipotenza sulla nostra carne?

No, Peppino queste cose non se le sarà chieste. Perché questi sono i miei pensieri, e come tali sono fragili, inferiori. Perché non sono un eroe e non avrei mai avuto il coraggio di andarmene via di casa e di rinchiudermi in un garage a sopravvivere con i soli guadagni della mia lotta. Perché non sono un eroe e non ce l’avrei fatta a continuare a gridare che la Mafia è una montagna di merda in un paese dove stavano già pianificando il mio omicidio. Queste domande Peppino non se le sarà fatte perché aveva solo le risposte. La sua idea di bene, la forza del vento che spazzava via forte la paura in Sicilia, la certezza che vent’anni sono pochi per vivere tutto quello che c’è da vivere nella vita, ma bastano per rendere immortale un attimo, un gesto, una passione.

A Peppino devo la mia riconoscenza, tutte le mie parole. Anche la più piccola cosa che diventerò avrà dentro di sé una parte piccola del suo coraggio. Ogni volta che passo da Cinisi mi sembra di sentirla la musica che suona dai balconi di Radio Aut, e mi sembra di intravederlo, magro, coi capelli neri, fra gli alberi di limoni che costeggiano le strade del paese. Vorrei andare lì abbracciarlo, fargli sentire la vicinanza di un tempo che non lo ha dimenticato. Poi sfugge. È stata solo un’impressione. Ma io ci credo che è ancora lì e ci guarda e continua a prendere in giro la nostra paura.

I libri che non ci hanno ancora cambiato la vita

Ho sempre trovato le classifiche una cosa difficilissima. Scartare il non importante, e decidere qual è il più necessario, questo è un compito un po’ fuori dai pori della letteratura. In cui raramente esistono i primi e i secondi classificati, perché tutto è a suo modo fondamentale se leggerlo ci fa stare bene. I libri sono tutte cose preziosissime. Se qualcuno ha scritto è perché voleva dirci un segreto. Qualcuno diceva “scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto”. E lo credo, leggiamo o scriviamo sempre per prenderci o buttare via un segreto che non vogliamo urlare al mondo.

Da questo baule di lettere e segreti, caccio fuori però oggi solo 5 libri. Che non credo siano i più belli in assoluto, ma lo sono stati quanto meno per me e li voglio condividere.

–Il giorno prima della felicità, di Erri de Luca. C’è una Napoli molto chiassosa in sottofondo. Si sente il sapore del caffè davanti al golfo del Vesuvio e ci sono lenzuola bianche stese fuori e ragazzini che giocano a pallone tutto il giorno. C’è un bambino che addentrandosi tra stradine di quartiere scopre una storia di guerra complicata e solo allora il male ci sembrerà una cosa semplice e il dolore una battaglia più conoscibile. Ma soprattutto c’è una domanda: qual è il giorno prima della felicità? Quello in cui riceviamo il bacio che aspettavamo o quello in cui aspettavamo che il giorno del bacio arrivasse? La risposta è la nostra. E l’impresa sarà trovarla.

– La meccanica del cuore, di Mathias Malzieu. Questa è una specie di grande favola con delle metafore di fantasia che hanno però lo stesso grado di realtà del nostro corpo, delle nostre debolezze. La trama non ve la svelo. Perché come in ogni favola che si rispetti è bene sempre lasciare che sia l’immaginazione a comporre le scene, i suoni e gli inizi. Ma c’è una cosa che si impara poco a poco che si legge: il cuore e la meccanica hanno molto in comune. E gli incantesimi a cui diciamo tutti di non credere, perché siamo grandi, sono sempre quelli per cui speriamo che poi alla fine le cose vadano in un altro modo.

–Uno, nessuno, centomila, di Luigi Pirandello. Non c’è bisogno di altre presentazioni. Tutti siamo cresciuti, più o meno consapevolmente, a suono di massime che provenivano da questo romanzo. È vero: siamo più maschera o siamo più volto? Cosa rimane di noi quando gli altri se ne vanno e rimaniamo soli nella stanza? Senza l’umanità a cui dobbiamo il dovere di comunicare, cosa saremmo nel nostro silenzio? E quando le luci si spengono, siamo nessuno o siamo qualcuno nonostante quella luce? Pirandello ci dà materiale per conversare per delle notti intere. Leggerlo è sempre fare un passo avanti dentro di noi. Comprenderlo è sempre fare un passo avanti nella paura che abbiamo di noi.

–L’ultimo dono, di Sandor Marai. Una commuovente dedica che questo splendido autore fa alla moglie negli ultimi anni della sua vita. Un’esistenza che ora si prepara a scoprire cosa c’è dopo la morte, ma che non si sa misurare con la paura di lasciare sola la propria compagna. Un libro in cui si avverte la tenerezza di un uomo, prima che di uno scrittore, che non teme la sofferenza ma il dubbio di che cosa potrà essere quell’amore una volta che il sipario sarà calato. Un libro da leggere non tanto perché faccia ricredere nell’amore, ma perché mai, come in questa opera, si proietta la luce su un amore diverso. Finora avevamo letto quello dei baci dei ventenni o quello delle coppie impazzite. Qui abbiamo un amore maturo che ha superato tutte le prove dell’esistenza e che ora sia avvia alla più spiazzante.

–La gioia di scrivere, di Wislawa Szymborska. Le poesie sono sottovalutate almeno quanto le raccolte di poesia, in Italia. Invece la poesia è proprio la prima scintilla, il primo vagito della creatività di un artista. Nasce con un impatto più spontaneo, e la sua ispirazione è meno costruita. Questa straordinaria poetessa polacca ci insegna che non sono sempre i laghi, i ruscelli o i quadri d’amore a suscitarle poesia. Ma che ci sono anche incroci di strade, fili d’erba, piatti, bicchieri, fogli stracciati che hanno dentro qualcosa di meraviglioso. E li descrive. E ci descrive. E troveremo la nostra esatta vita trasportata nei suoi versi. I nostri dubbi, e le carezze che dichiariamo di volere meno volte delle volte in cui le vogliamo davvero.

Poi c’è un sesto libro, quello che tutti abbiamo dentro di noi. Quello che, almeno una volta nella vita, tutti abbiamo pensato di scrivere. I protagonisti generalmente siamo noi e la storia che avremmo intenzione di trasporre è sempre molto autobiografica. Vi consiglio di farlo realmente, prima o poi. Non è detto che lo darete alle stampe, e non è detto che venderete per forza milioni di copie. Ma raccontarvi vi aiuterà a capirvi e mettere in fila gli eventi, vi farà trovare il significato che di loro vi era sfuggito. Il vostro libro sarà importante proprio come tutti gli altri che avrete letto.

Perché siamo sempre la somma e il resoconto delle storie degli altri unite alla nostra.

È ai padri che si ritorna

Viviamo in un presente complicato in cui le certezze di sempre sono messe in discussione e non possiamo prevedere con conclusioni affrettate se si tratterà di un fallimento o di un’evoluzione. Fra questi pilastri d’argilla c’è anche la famiglia, la sua concezione, le sue radici e i suoi valori. Senza avventurarsi sui temi delle unioni civili, delle adozioni o della maternità surrogata, riflettevo semplicemente su quanto possa essere frustrante trascorrere la festa del papà o della mamma immuni da cascate nel cuore, qualora sia assente un destinatario per questi auguri. E’ una mancanza che può essere fisica, ma soprattutto emotiva. I vuoti interiori sono soggettivi, indefinibili, e ci si può sentire orfani pur non essendolo, ma per mia immensa fortuna sono ipotesi a me sconosciute. Credo che i figli non siano di chi li mette al mondo, ma di chi li accompagna per mano nella vita, trasmettendo umanità, educandoli all’amore e al rispetto, all’onestà e alla dignità. Ci sono uomini e donne che fanno figli e poi ci sono i padri e le madre.

Di norma diffido per indole dalle date convenzionali, ma il 19 Marzo è una tenera eccezione. Mi piace rinnovare sottovoce la gratitudine profonda che nutro nei confronti di chi ha immortalato la mia infanzia in una collezione di scatti che cresce con me. Alcuni padri compiono gesti eccezionali in nome di questo amore, come Mark Zuckerberg, che, assieme a sua moglie Priscilla, ha commosso il mondo, quando alla nascita della loro figlia Max, si è impegnato a donare il 99% delle sue azioni di Facebook – dal valore di 45 miliardi di dollari – per promuovere il potenziale umano e l’uguaglianza fra tutti i bambini attraverso la Chan Zuckerberg Initiative.

Altri dedicano ai propri figli poesie o canzoni che, anche se diventano successi mondiali, sono scritte soprattutto come fossero carezze intime e private da donar loro ad ogni lettura, ad ogni ascolto.

I più, invece, vicini o lontani, sfidano le difficoltà quotidiane e provano a vincerle per il bene dei loro cuccioli.

Penso ai padri con evidente ottimismo, nonostante non sia possibile generalizzare, ma offenderei la mia storia familiare se non lo facessi. Le sbavature e le incomprensioni sussistono fisiologicamente in tutte le relazioni umane, come in quelle con i padri. Quella paterna è una figura unica e fondamentale che viaggia in prima classe anche con gli scioperi o con i guasti al motore. In senso lato è ai padri che si ritorna quando si cercano le origini dei fenomeni, le radici dei perché, come nel caso dei nostri padri costituenti.

E’ ancor più particolare il rapporto che si instaura fra i padri e le figlie, perché condiziona inevitabilmente lo sguardo che queste avranno sugli uomini, il modo in cui li ameranno, il rispetto che da loro pretenderanno.

Parte di qui il grado di aspettativa che non è la prosecuzione del filo paterno, ma un trampolino verso la sfera maschile nella quale ci si orienta anche grazie a quel linguaggio non verbale appreso a casa.

Ricordo certe frasi di mio padre, che nel bene e nel male, hanno condizionato la mia infanzia e la mia crescita, come quando a sei anni mi ha insegnato a prelevare ad uno sportello bancario, svelandomi con fiducia quelle cinque cifre segrete ed emancipandomi con così poco. Oppure quando qualche anno dopo mi ha spiegato in poche parole la differenza fra la destra e la sinistra, che “pensa un po’ di più alla gente poverella e per bene come noi”. Ha custodito per sempre la mia infanzia e quella dei miei fratelli in pellicole chilometriche di bagnetti, vacanze al mare e primi giorni di scuola, oltre all’infinito repertorio fotografico, prezioso come noi. Mi ha accompagnata a scuola per sedici anni dal primo giorno di asilo all’ultimo del liceo, cantando Battisti o in silenzio assonnato, cercando invano un dialogo mattutino o nervoso nel traffico, ma sempre abilissimo alla guida e, molte volte, in ritardo!

L’ho visto piangere in un paio di circostanze anche se non avrei voluto, ma è servito per conoscere meglio la sua profonda sensibilità, che è l’obiettivo della sua macchina fotografica. Non sa tutto di me – perché nessuno lo sa – e le distanze esistono fra di noi, però non mancano le ragioni per accorciarle, come quella fiducia incondizionata nei miei confronti che non mi abbandona mai e mi fa sentire contemporaneamente libera e protetta. E’ curioso della mia opinione e crede in me, sempre. Questa certezza non ovvia è come un vento che soffia dentro e scuote le parti migliori di me, che pensano al domani col sorriso.

Catalogo dei significati di una donna

Impazienti, appassionate, rancorose. Si dispiacciono per cose a cui un altro non avrebbe fatto caso e non credono affatto che il caso sia solo casuale. Dietro tutto c’è un destino, un disegno, una rete intrecciata male o un lenzuolo che gli ricorda il letto di qualcuno con cui hanno fatto l’amore.

Si sentono capite in una maniera diversa da come si capiscono dentro. E la realtà sarà sempre uno specchio meno chiaro di quanto non lo sia il loro camerino interiore. Hanno tanta fretta di andare via dalla vita degli altri quando si accorgono che non ci potrà essere niente oltre il dolore, ma muoiono ogni volta che si rendono conto di non avere piantato radici dentro di loro.

Lavorano senza guardare l’orologio, e non ci sono calendari dove siano segnate ferie per i sentimenti, per i pensieri sul significato delle cose che vivono, per le analisi minuziose e amplissime sulla fragilità delle emozioni che non hanno scelto di provare.

Hanno figli, amiche, amici, madri, padri e sono tante volte sole anche quando hanno accanto una compagnia immensa intorno, associano sempre un silenzio alle parole urlate e non si abitueranno mai alla pochezza di alcuni gesti che continueranno a stridere anche quando poi diventeranno ricordi. Parlano al telefono e scompongono spesso la voce. Hanno il desiderio di raccontare tutto, anche più di quello che è accaduto.

Hanno fiducia nel futuro perché sanno che in parte dipende quanto decideranno di crederci. E non solo perché saranno loro a fare i figli, ma perché non se la sentono di non dare una possibilità a una cosa che ancora non conoscono.

Rimpiangono la mancanza di poesia nei discorsi degli uomini, e non riescono a rinunciare a costruire una realtà parallela dove creare e far vivere personaggi che non esisteranno mai completamente se non in quel nido, in quello spazio protetto.

Aspettano con ansia il giorno in cui qualcuno consegnerà loro la chiave per capire cosa c’è dietro il senso di ogni attesa e hanno come una malattia per la ricerca della felicità. Solo il tempo guarirà questa smania in un bisogno pacifico di una serenità che è già abbastanza.

Fanno politica, quella pubblica e quella privata. E sanno che gli altri non si convincono con comizi affrettati, ma più con i fatti. Con i sacrifici per prendersi cura di loro. Sono polemiche nei confronti del potere, anche quando lo posseggono esse stesse. Hanno consapevolezza di come sia una cosa molto grande, ma sempre assai minore rispetto al potere di criticarlo.

Hanno voglia di non perdersi niente di tutto il bene e di tutto il male. C’è una goccia piccolissima di volontà anche nel dolore che gli capita. E un’altra di masochismo nell’ affezionarsi ad allegrie e a momenti che esercitano fascino proprio perché esercitano dolore.

Se qualcuno le attacca, si difendono in una maniera che non replica le mosse dell’avversario. Coltivano strategie molto più sofisticate della paura che fanno le parole che feriscono.

Conversano con più di una persona alla volta. Sanno soppesare la rabbia con l’ironia, e l’intelligenza con la leggerezza. I discorsi conservano un volume anche quando finiscono e nessuna parola è andata per sempre sprecata.

Trovano nei posti ragioni essenziali per restare, e hanno l’abitudine di confessare al proprio bisogno di rimanere anche il proprio bisogno di andare via.

Camminano, fanno la spesa, viaggiano, con la stessa profondità con cui leggono un libro. Non sono cose uguali, ma in ogni azione banale c’è sempre il senso di una ricerca che va al di là del senso apparente. Il finale del libro, il luogo dove arrivano dopo una lunga passeggiata, sono sempre più che posti, sono cose da raggiungere senza smettere di guardare e di capire il resto.

Non credo siano esseri superiori. Nemmeno inferiori. Credo siano, esistano. Come gli altri, ma diversamente da loro.

Sono siciliana e ci sono cose che mi hanno offeso di più dell’intervista di ieri sera

Sono siciliana e, francamente, mi hanno ferito cose più gravi dell’intervista a Salvo Riina. Lui, in fondo, a sentirlo sembra veramente un “marziano” precipitato sul pianeta terra privo di una cognizione generale sul linguaggio della società, sul significato morale delle cose. Non sa dare un parere sul fenomeno mafioso, non vuole formulare un giudizio sul padre, finge di essere stato all’oscuro delle stragi di matrice criminale portate avanti dalla famiglia, cita i comandamenti della Bibbia con la stessa considerazione con cui si legge il manuale delle istruzioni di un elettrodomestico. Io, in fondo, gliela auguro veramente questa non percezione della realtà, perché, altrimenti, vivere con la lucidità del senso di colpa che ti si staglia addosso con un cognome del genere forse diventerebbe troppo insostenibile, quantomeno lo diventerebbe per chi non ha il coraggio di affrancarsi dal passato e dalle proprie radici.

Quello che però mi lascia perplessa è la totale contestazione a Vespa. Cioè il fatto che si legga unicamente questo accadimento come un modo assoluto per dare spazio al signor Riina. Ovvero, mi lascia perplessa in relazione all’opinione che si ha in toto del sistema dell’informazione. Per quanto riguarda il “momento visibilità” sappiate che gliene state dando anche voi con i link di contestazione inerenti che proponete sulle vostre pagine, e gliene sto dando anch’io, a mio modo, con questo pezzo che sto scrivendo.

Ma l’informazione, a mio modestissimo e non qualificato parere, non può e non deve essere solo la proiezione di quello che è giusto vedere. Ma contiene, nei suoi corridoi e nelle sue finestre, anche la possibilità di dare spazio all’altra faccia delle cose. Cattiva, indisponente, discutibile, ma esistente come la faccia buona, pulita, migliore. E io ho trovato formativo che gran parte dell’Italia ieri sera si sia seduta ad ascoltare con disprezzo le parole di questo signore. È stato un bene che l’intervista fosse spezzata dai filmati delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, perché ci ha fatto venire l’impeto di alzarci dalla sedia e di difenderla noi a voce la vita di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino davanti alle parole asciutte e ipocrite di una persona che non sapeva mostrarci segno di empatia davanti a quel dolore comune. Ieri sera abbiamo per la prima volta, di nuovo, parlato pubblicamente di mafia perché ci siamo resi conto, dal vivo, di come sia soprattutto una battaglia di mentalità contrapposte. E la vera risposta da dare non avrà mai solo le sembianze di un maxiarresto o di un maxiprocesso, ma avrà in misura maggiore la forma di un linguaggio sociale che si discosti dalla puzza del compromesso morale.

E’ stato prezioso, ieri sera, assistere alla diversità di espressioni e di replica fra il figlio di Totà Riina e il figlio di Vito Schifani, membro della scorta Falcone, assassinato nella strage del ’92. Il primo, ermetico nelle risposte e impassibile nelle proprie posizioni, l’altro, dinamico, disponibile alle parole, generoso nelle risposte e nei racconti. Siamo veramente figli degli esempi che riceviamo, ma siamo soprattutto figli dell’esempio che riusciamo ad essere per noi stessi. Siamo sì il passato, se non riusciamo ad emanciparcene, ma siamo soprattutto il futuro, siamo la quota di onestà e di coraggio che decidiamo di investire nelle nostre scelte. Siamo la rabbia per quest’intervista che contestiamo, ma siamo anche il senso di rivalsa e di nuova dignità che da questa intervista emerge. Con più determinazione, con più chiarezza. Siamo quello che vediamo, ma siamo anche e soprattutto quello a cui scegliamo di credere dopo aver visto.

Il libro probabilmente lo compreranno in tanti. E sarà un fatto privato quello che gli avrà comunicato. Ma abbiamo un libero arbitrio per questo tipo di scelte. E se non vorrò fare questo acquisto perché non nutro nessuna curiosità in merito, sarò libera di essere la mia scelta.

Misure alternative alle carceri come strumento per la sicurezza sociale

“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione“. Questa citazione di Voltaire è un’ottima base di partenza per trattare un tema urgente, attuale e vivo nel dibattito sociale e politico italiano: le condizioni incivili delle carceri.

Numerosi sono i richiami avvenuti da parte della Corte europea dei diritti umani, la quale nel 2009 condanna il nostro Paese a causa dei trattamenti inumani e degradanti che affliggono i detenuti, e nel 2013 emana la sentenza pilota relativa al caso Torrigiani, al quale è stato riconosciuto un risarcimento per le condizioni disumane nelle quali ha tergiversato durante lo sconto della sua pena.

Di fronte al sollecito europeo di porre un freno, nonché un netto miglioramento strutturale del sistema carcerario, l’Italia di primo acchito ha risposto tramite provvedimenti normativi volti a ridurre l’ingresso alle strutture, quindi minor numero di custodie cautelari oltre alla riduzione della detenzione di flusso.

Il carcere è un’istituzione storica volta all’espiazione della pena, ma la sua struttura, rassicurante per il popolo ed oggetto di propaganda politica polulista, è molto recente. Infatti, essa nasce al passo col modello di produzione capitalista, a livello di ossatura, ma soprattutto di scansione del tempo, in quanto assume valore nel momento in cui si sottraggono spazio e tempo al reo, nell’illusione di rieducare cittadini scorretti e riportarli all’interno della società e dei suoi valori. Ma questa idea malata di produzione è stata in parte superata, quindi non si vede il motivo per il quale continuare tale diabolico escamotage strutturale, volto all’allontanamento del soggetto “sbagliato” piuttosto che al suo inserimento. A livello europeo sono emerse correnti che sostengono l’abolizione del carcere, non per eliminarlo del tutto, ma piuttosto per superare tale stile istituzionale, così come è avvenuto per altri: basti pensare ai manicomi, benché al momento l’idea di eliminare una fonte sociale di sicurezza sembri impensabile.

Tale movimento è anche sostenuto all’interno del libro “Abolire il carcere, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini“ scritto da Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta, edito da Chiarelettere.

Ma come conciliare tale corrente di pensiero con la necessità di tutela? Ciò che più rileva è che l’abolizionismo è un pensiero strutturato sulla base della protezione dei cittadini: infatti, i dati ministeriali rilevano che solo il 10% dei detenuti ha commesso reati particolarmente riprovevoli, mentre il restante 90% si trova nelle carceri principalmente per la commissione di reati legati ad uno status sociale di difficoltà materiali e psicologiche. E l’attuale condizione all’interno delle strutture è peggiorativa di tali condizioni, infatti il 70% dei detenuti sono recidivi. E’ stato effettuato uno studio secondo cui tale percentuale è scesa del 24% laddove siano state applicate misure alternative alla detenzione. L’ostacolo più grande alla promozione di tali varianti è dato dall’opinione pubblica, la quale non riesce a discostarsi dall’idea di carcere come spazio fisico in cui allontanare e punire soggetti di dubbio spessore morale.mTale timore viene poi raccolto dalle fazioni politiche prevalenti, che strumentalizzano disagi sociali e inculcano l’idea che per avere sicurezza occorra armarsi contro qualcuno, per lo più immigrati o tossicodipendenti, operando una propaganda politica che ha in parte causato quel 90% di detenuti per reati minori, quindi sovraffollamento.

Sicurezza non è accanimento, tantomeno deterrenza o esclusione, ed i dati sulla recidiva ne sono la prova concreta. Sicurezza è uguaglianza sostanziale, inclusione del reo nel mondo civilizzato, è realizzazione della tendenza alla rieducazione affermata dal terzo comma dell’articolo 27 della nostra Costituzione. Invece, l’aria stantia e rabbiosa respirata in un clima di restrizioni e sopravvivenza sta portando ad un aumento nel numero dei suicidi, non solo dei detenuti, ma anche della polizia penitenziaria, uccisa sul luogo di lavoro. Ambienti chiusi, con proprie regole e dinamiche, senza alcun controllo effettivo, in continua violazione di valori costituzionali, in cui ogni giono vengono compiuti reati mai denunciati.

Per far fronte a ciò è stato avanzato un disegno di legge sul reato di tortura, che è attualmente in sede di votazione, nonostante su tale tema vi sia il totale silenzio mediatico. Sono diversi i metodi alternativi adottabili dall’ordinamento per permettere lo sconto della pena nonchè la contemporanea risocializzazione del cittadino, come per esempio i lavori socialmenti utili, che consentono al reo un incontro educativo dall’interno, ma anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, per i reati con minor disvalore. Si parla così di “depenalizzazione“, soprattutto per l’importanza che viene data oggi al denaro, creando una maggior carica deterrente a livello psicologico. Quindi, considerando che un detenuto costa allo stato una media di 125 euro al giorno, moltiplicato per i giorni in un anno e per il numero dei detenuti, tale ingente somma di denaro potrebbe essere in parte investita per promuovere un’esecuzione della pena più costruttiva, che possa giovare prima di tutto ai cittadini in generale e solo in secondo luogo al detenuto. Un trattamento disumano alimenta il disagio che porta la commissione della maggior parte del numero dei reati, i trattamenti disumani tolgono umanità alla persona. Per quanto possa sembrare impossibile, una visione alternativa e costituzionalmente orientata della pena potrebbe essere la giusta strada per un Paese sensibilmente e umanamente più sicuro. Numerose sono le grida all’interno delle storie di tortura e violazione della natura umana, minima è la sensibilità dimostrata dalla società nei confronti di un tema che ha un concreto impatto politico, sociale, culturale ed economico. Con immenso senso di appartenenza a questo mondo occorre,invece, muovere un passo che porti al reinvestimento di umanità e risorse verso ogni singola persona, sfruttando la sensbilità verso un obiettivo concreto.

La politica di House of Cards

House of cards è la serie che è riuscita nel difficilissimo intento (specie in questo periodo storico) di fare della politica un dramma teatrale in streaming. La scalata al potere di Francis e Claire Underwood, i nuovi “coniugi” Machbeth della politica di Washington, sapientemente coniugata con le loro vicende (e strategie) private, è una storia che ha coinvolto tantissimi e ha fatto diventare House of Cards la serie capofila della sua piattaforma streaming, Netflix.

Si è detto e scritto molto sulle qualità della serie, sulle sua capacità innovativa e sul carisma dei due attori protagonisti in stato di grazia, Kevin Spacey e Robin Wright. Una serie che, giunta ora alla sua quarta stagione, è stata caratterizzata da momenti qualitativamente ed emotivamente elevatissimi, per poi cedere il passo ad altri passaggi meno chiari ed immediati oltre che meno efficaci. Fermo restando quindi gli alti e bassi tipici di ogni serialità, House of cards si è sviluppata sempre sullo stesso palcoscenico: il mondo della politica. Più precisamente, la politica americana, la “Washington dei burocrati” e dei palazzi del potere tra i quali spicca l’House of cards per eccellenza: il Campidoglio (sede del Congresso Usa), dove tutto ha avuto inizio.

Ma qual è la politica di House of cards? La serie, basata sull’omonimo romanzo dello scrittore britannico Michael Dobbs, ci mostra dei politici senza scrupoli, ciascuno impegnato nella sua (crudele) lotta personale per ottenere il potere. Una lotta senza esclusione di colpi, anche i più bassi, incentrata sull’ambizione seconda a nient’altro e su un unico desiderio: raggiungere il gradino immediatamente più in alto e poi quello dopo, e quello dopo ancora…

Qualsiasi politico di House of cards, sia esso un deputato, un senatore, un capogruppo, un vice-presidente o altro, gioca le carte di cui dispone e punta tutto per ottenere il massimo possibile. Un gioco crudele e violento, le cui armi sono il ricatto, l’intimidazione, l’astuzia, il voltafaccia. Ogni mossa viene attentamente studiata ed eseguita solo se è in grado di portare il massimo vantaggio personale, immediato o futuro.

E gli elettori? Il “popolo”?