Giovedì 13 ottobre. Sala Borsa, Auditorium Enzo Biagi. Uno di quei posti dove ti viene voglia di entrare in punta di piedi. All’improvviso, ti senti piccola e sei pervasa da un sentimento a cui non sapresti dare un nome, quel sentimento che solo una biblioteca sa ispirarti. Le persone cominciano a prendere posto. Ci sono moltissimi giovani, quasi tutti stringono tra le mani una copia di “Oceano Mare”, “Seta” o “Novecento”. Pagine sfogliate, vissute, consumate e ora pronte a ricevere il sigillo del loro autore. Ore 18. Di fronte a una sala gremita, Alessandro Baricco presenta il suo ultimo libro, “Il nuovo Barnum”, una raccolta di articoli scritti negli ultimi venti anni per “la Repubblica”, “Vanity Fair” e “Wired”. Come è facilmente intuibile dal titolo, dentro c’è un po’ di tutto. Frammenti di storia, notizie, immagini, sensazioni, luoghi, città, racconti, riflessioni, persone. Uno stile brillante, inconfondibile, è il filo che unisce i singoli tasselli e li tiene insieme. “Il nuovo Barnum” è una specie di finestra sul mondo. Apriamola insieme. Baricco si schiarisce la voce e inizia a leggere.

Il primo articolo è del 30 gennaio 2010 e parla dell’amicizia prima di Facebook. “Una cosa che ricordo bene, ad esempio, è che pensavamo l’amicizia come il prolungamento di una fede. […] Come i quattro di Emmaus, da ragazzi costruivamo le amicizie su una bolla di dolore. […] Così essere amici significava condividere un segreto. E scambiare malinconia. […] Poiché non esisteva Facebook, essere amici significava fare delle cose. Non parlarne, o raccontarle: farle.”

Un’amicizia senz’altro duratura è quella che lega Baricco a Renzo Piano. Con la lettura del secondo articolo, datato 7 maggio 2004, veniamo catapultati a New York, all’angolo tra Madison Avenue e Trentaseiesima strada, letteralmente nel cuore di Manhattan. Proprio lì, sotto terra, il famoso architetto ha progettato una biblioteca, un tesoro di centinaia di migliaia di testi rarissimi, “carta su cui c’è scritto da dove veniamo e perché siamo fatti così”. Una sorta di scatolone costruito dentro il granito che tiene su la città, con i suoi grattacieli. Baricco racconta. “Mesi dopo mi son trovato seduto in fondo al buco, sotto il cielo grigio, con un elmetto da cantiere in testa e Renzo Piano seduto anche lui lì, come se dovessimo prendere il tè. Lui è uno che quando ti spiega le cose che fa, ha sempre l’aria di dire delle cose ovvie. […] Un altro così è Ronconi, per dire. O Baggio. Più quel che fanno è pazzesco, più quando ti raccontano la genesi dell’idea sembra tutto così naturale, logico, inevitabile. Mi sa che sono così, i veri grandi”.

E proprio perché il libro è un vero e proprio Barnum, al suo interno convivono personaggi reali e personaggi dei fumetti – come zio Paperone – abitanti di un microcosmo dove “le sofferenze e le cattiverie si sono disfatte dal ridere”. Baricco conclude la presentazione con la lettura di un articolo che immagina aver scritto nel 2026. Da qualche anno siamo tutti preda di un comune sentimento: la percezione di un cambiamento in atto, radicale, nella società e nelle nostre vite. La riflessione dell’autore si gioca sul dualismo profondità-superficialità. La prima è un concetto che appartiene al passato. E’ descritta come un viaggio, la cui ricompensa è il senso ultimo. “Ma a un certo punto questo modo di vedere le cose ha iniziato a sembrarci inadatto. Non falso: inadatto. […] Quello che stava accadendo, tra mille difficoltà e incertezze, era che, abolita la profondità, il senso si stava spostando ad abitare la superficie delle evidenze e delle cose. […] Viaggiamo velocemente e fermandoci poco, ascoltiamo frammenti e mai tutto, scriviamo nei telefoni, non ci sposiamo per sempre, guardiamo il cinema senza più entrare nei cinema, ascoltiamo reading in rete senza più leggere libri, facciamo lente code per mangiare al fast food[…]”.

Più ascolti, più hai la conferma di qualcosa che, in fondo, sapevi già. Se sei un lettore di Baricco, finisci sempre per scovare quel pezzettino di te che è rimasto incastrato tra le parole di una frase, nella pagina di un suo libro.

Bologna

DA OGGI “CICU” APERTO FINO A MEZZANOTTE: DIVENTEREMO UN PO’ TUTTI COME CENERENTOLA?

“Una biblioteca era per me un ducato grande abbastanza”, così Shakespeare descriveva l’incanto scaturito alla vista del tempio dei libri per eccellenza. Effettivamente, per i lettori accaniti le biblioteche sono luoghi dai quali non si vorrebbe mai uscire, perché spesso accade di rimanere impigliati tra le righe di un libro e doverlo abbandonare tra gli scaffali all’orario di chiusura è triste quanto un arrivederci prima di una partenza.

In particolare per gli studenti bolognesi una biblioteca come quella del dipartimento di scienze giuridiche “Cicu” è una seconda casa, un’aula studio dove condividere con altri colleghi informazioni, appunti, consigli ma anche risate durante le pause, disperazione in sessione invernale/estiva e sollievo dopo un esame. Unico nemico dei “Cicuniani” fino a poco tempo fa era solo l’orario di chiusura: le ore 20:00.

Importante sottolineare le parole fino a poco tempo fa perché da oggi il Cicu resterà aperto fino a mezzanotte dal lunedì al venerdì, mantenendo anche l’orario del sabato.

La tanto attesa apertura in fascia serale sarà inaugurata alle ore 19:30 dal Rettore dell’Università Francesco Ubertini, dall’Assessore alla Cultura Bruna Gambarelli e dalla Presidente della Fondazione dal Monte Giusella Finocchiaro, fondazione che a breve estenderà l’apertura serale anche alla sala studio di Palazzo Paleotti e alla biblioteca di Discipline Umanistiche, tutti poli della zona universitaria bolognese.

Tutto questo è stato realizzato anche grazie ai rappresentanti di Sinistra Universitaria che hanno sostenuto varie proposte per migliorare la situazione dell’utenza studentesca e della zona universitaria.

Fondamentale anche ricordare che da giovedì 29 settembre sarà possibile studiare nella nuova e candida aula studio Caputo, al piano terra della biblioteca Cicu.

Più posti per studiare, un orario prolungato ed una zona universitaria più sicura anche di sera sono un’ottima scusa per prendere la buona abitudine di uscire dall’aula studio quando le stelle saranno già alte nel cielo. Buono studio a tutti i futuri notturni!

CINEVASIONI-PRIMO FESTIVAL DEL CINEMA IN CERCERE: HERE WE GO!

Dal 9 al 14 maggio la Casa Circondariale “Dozza” di Bologna sarà la location della prima edizione di un concorso cinematografico, che vedrà i detenuti in veste di giurati e spettatori per selezionare il miglior film/documentario a cui andrà la “Farfalla di Ferro” realizzata dai detenuti stessi. Ecco le considerazioni degli organizzatori in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Per la prima volta un festival del cinema varca le porte di un carcere: “Cinevasioni-Primo Festival del cinema in carcere”, organizzato da D.E-R Associazione Documentaristi Emilia Romagna e dalla Direzione della Casa Circondariale Dozza di Bologna, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e RAI Cinema, rappresenta un evento dalle peculiarità eccezionali. In occasione della conferenza stampa tenutasi il 5 maggio presso la Sala Riunioni del carcere, gli organizzatori hanno avuto modo di presentare il festival: “Per la prima volta abbiamo un festival che va in un posto, un carcere per l’appunto”- commenta Ivano Marescotti, attore e presidente della Giuria che selezionerà nel corso delle giornate che vanno dal 9 al 14 maggio il film/documentario vincitore insieme a un gruppo di detenuti impegnati da ottobre nel corso del laboratorio “CiakinCarcere”. “E’ un festival del cinema in carcere, ma è come se fosse organizzato in qualsiasi altro posto”- commenta Filippo Vendemmiati, Direttore artistico di Cinevasioni- “è una scommessa culturale e sociale”– prosegue- “anche il pubblico infatti sarà composto per la metà da detenuti e per l’altra metà da persone libere”. L’evento rappresenta un appuntamento molto importante e motivo di orgoglio, non solo perché crea un ponte culturale tra mondo del carcere e mondo “libero”, ma anche perché i veri protagonisti saranno i detenuti stessi in una precisa logica trattamentale, come momento conclusivo di un percorso iniziato con il laboratorio CiakinCarcere. “Ciò che vogliamo è suggerire alle persone detenute una prospettiva della loro vita che non hanno mai avuto”– commenta Claudia Clementi, Direttrice della Casa Circondariale Dozza di Bologna- “i detenuti, non perché privati della libertà, devono essere privati di tutto il resto”- prosegue la Direttrice- “le sfide sono qualcosa rispetto alle quali non ci tiriamo mai indietro”: “La Sfida”, infatti, è proprio il titolo della sigla del Festival realizzata dagli “attori del carcere”. Di estrema importanza è stata anche la partecipazione e il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che commenta con entusiasmo la partecipazione a questo tipo di attività culturali, in quanto esprimono il modello di Fondazione che vuole condividere delle linee comuni con la città, non solo erogando, ma erogando e partecipando.

“Tutti conoscono le nostre facce per i reati che abbiamo commesso, ora vogliamo che le nostre facce escano fuori per qualcosa di buono”- così Angelita Fiore, Direttrice organizzativa di Cinevasioni riferisce a proposito delle motivazioni che hanno spinto molti detenuti in prima battuta a partecipare al laboratorio di cinema, in secondo luogo a impegnarsi per la realizzazione di questo festival. Grandi assenti le Istituzioni locali, ma nonostante questa mancata partecipazione ed occasione, gli organizzatori hanno dimostrato ugualmente per la realizzazione di questa prima edizione un entusiasmo e una motivazione fuori dal comune, in particolare per far fronte alle difficoltà organizzative e gestionali: “Seppur con un impegno organizzativo consistente”-commenta la Direttrice- “ ci piace offrire opportunità ad ampio spettro per la popolazione carceraria”. L’oscar che la Giuria assegnerà al film vincitore sarà una “Farfalla di Ferro”, realizzata dalla F.I.D.-Fare Impresa in Dozza: l’officina metalmeccanica all’interno del carcere in cui lavorano insieme detenuti e metalmeccanici in pensione. Grandi ospiti tra i partecipanti al concorso sono attesi, come Matteo Garrone, che aprirà il festival e Daniele Lucchetti che lo chiuderà. Anche la società civile bolognese ha risposto con grande fermento all’iniziativa con un sold out totale in pochissimo tempo dei posti a disposizione, che dire a questo punto, non ci resta che fare i migliori auguri alla Prima edizione di Cinevasioni, affichè sia solo il primo appuntamento di una lunga serie.

Un incontro con l’Islam nelle foto di Andrea Brintazzoli

Possono delle foto semplici e spontanee raccontare una cultura così complessa come quella musulmana? Andrea Brintazzoli, fotografo professionista, si è posto questa sfida e si è lasciato guidare dalla curiosità di conoscere i volti e le abitudini dei componenti della Comunità Islamica di Bologna (CIB) per far emergere i loro valori di appartenenza e contrastare i pregiudizi più comuni.

In una serie di foto che hanno occupato la manica lunga dello storico e prestigioso Palazzo D’Accursio, dal 2 all’11 aprile, ha accompagnato il pubblico all’interno del Centro di via Pallavicini di Bologna e della moschea An-Nur, dedicando grande attenzione ai momenti comuni della vita quotidiana, alle usanze legate alla rottura del digiuno durante il mese di Ramadan e, infine, alla gestualità, caratterizzante le fasi della purificazione e della preghiera dei fedeli.

Questo avvicinamento al mondo musulmano si è rivelato efficace sia dal punto di vista generazionale sia comunicativo. La narrazione è partita, infatti, con un racconto genuino dei bambini, fotografati spesso in momenti della vita quotidiana, ad esempio, mentre giocano con lo scivolo oppure mentre maneggiano il tablet. Il pubblico è stato così interpellato non solo in qualità di osservatore, ma anche come testimone di questi eventi, come se a quest’ultimo fosse riservato il posto del fotografo.

In particolare, una delle foto ci porta nel bel mezzo dell’incontro tra bambini musulmani e cristiani. Si percepisce un forte senso di unitarietà tra i presenti: le uniche differenze nella fotografia sono legate alla varietà dei colori degli abiti che non lasciano trasparire l’appartenenza ad una religione specifica, non essendo contraddistinti neppure dal velo. Sono tutti seduti per terra e osservano qualcosa di non visibile ai nostri occhi. Probabilmente neppure a quella bambina che, con naturalezza, si alza in piedi, emergendo rispetto al resto del gruppo.

È completamente assorta nel contesto e nel suo ruolo allo stesso modo dell’insegnante di arabo, che Andrea Brintazzoli fotografa proprio durante la lezione. La testa leggermente china verso il libro e il movimento delle pagine del testo di lingua araba che sfoglia in quel momento fa capire che ci troviamo in un momento di pausa dalla spiegazione. Dietro di lei si intravede la lavagna con alcuni simboli in arabo, che non distolgono l’attenzione dal suo sguardo disteso e concentrato. Il suo volto che evoca sicurezza e decisione è coperto dal velo islamico, conosciuto col nome di hijab. Come lei, anche le donne, che vedremo nelle foto successive, indossano questo particolare tipo di capo all’interno del centro. Inoltre, la volontà del fotografo di catturare i volti femminili isolati da quegli degli uomini serve a valorizzare le loro espressioni.

Andrea Brintazzoli sembra ricercare sempre un incontro casuale con i protagonisti di questo racconto culturale. Nella foto dedicata alla rottura del digiuno, che ci accompagna verso la conoscenza di un caratteristico rituale musulmano, diversi ragazzi prendono un bicchiere di latte e una mandorla come segno di fine del mese del Ramadan. In questo particolare momento, uno di loro guarda dritto verso la fotocamera, distinguendosi così da tutti i suoi compagni e mettendo in evidenza il gesto del braccio che protende verso il bicchiere. Si apre così l momento clou della mostra, quello dedicato alla gestualità. Si coglie dalla prospettiva scelta e dalle linee messe in evidenza che un’attenzione quasi maniacale è dedicata all’ordine con cui i fedeli si dispongono sulle file. È evidente la delicatezza del momento, immortalato con profondo rispetto, di spalle rispetto ai soggetti. Implicito questo anche nella rappresentazione delle tappe della purificazione: uno dei fedeli raccoglie l’acqua per purificare le varie parti del corpo con la mano destra, considerata la più pura. I piccoli gesti catturati in questi scatti trasmettono l’intensità della preghiera: dalla posizione delle braccia alle azioni eseguite con le mani sino alla prostrazione del corpo.

Seguendo le rappresentazioni dei movimenti di riverenza dei fedeli, ci troviamo di fronte alla foto di chiusura dedicata lettura sacra dell’Islam, il Corano. Guardando le pagine aperte del libro, percepiamo che quella religione si è rivelata a noi così come è accaduto secoli fa per i seguaci di Maometto.

IL BUGIARDINO MUSICALE: Tre Allegri Ragazzi Morti – Estragon, Bologna

L’allegria è uno di quei sentimenti che sperimentiamo nelle situazioni più inaspettate e che rischiamo spesso di precluderci per colpa di piccole sciocchezze: paranoie, un evento fastidioso, una preoccupazione precoce. Come ritrovare un po’ di spensieratezza nascosta sotto il mantello dei pensieri negativi? Io ho scelto la medicina dei Tre Allegri Ragazzi Morti, l’altra sera in concerto all’Estragon di Bologna.

INDICAZIONI: La band nasce nel 1994 nella città di Pordenone. Il nome prende spunto dal fumetto Cinque allegri ragazzi morti di Davide Toffolo, che oltre a essere il cantante è anche un acclamato fumettista italiano. Nel 2000 inoltre il bassista Enrico Molteni fonda l’etichetta discografica La Tempesta, collettivo di musicisti indipendenti. Dopo una lunga carriera e la sperimentazione di tanti generi musicali (punk, rock, reggae, dub, swing) arrivano a presentare il loro ultimo abum Inumani.

COMPOSIZIONE: Davide Toffolo (chitarra e voce); Enrico Molteni (basso); Luca Masseroni (batteria e voce). In questo tour: Andrea Maglia (chitarra); Adriano Viterbini (chitarra, Bud Spencer Blues Explosion).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Essere morti dentro e allo stesso tempo rallegrarsi di questo è un ossimoro possibile se si ascoltano i TARM.

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI: Non potrete adeguarvi a nessun genere musicale, perchè dopo aver collaborato con Jovanotti di sicuro li hanno sperimentati tutti! Sì, sembra strano ma c’è gente che poga anche in brani tranquilli come Di che cosa parla veramente una canzone.

DOSI CONSIGLIATE: No ok, i cd sono troppi da elencare. Vi basti sapere che nel complesso sono undici e che l’ultimo album in studio è Il giardino dei fantasmi (2012, La Tempesta Dischi).

MODALITA’ D’USO: Direi che il catalogo sia piuttosto vasto, basta scegliere a piacimento musica e parole.

Eccoci all’Estragon di Bologna: verso le nove il locale è gia piuttosto pieno e si è già formata la calca sotto palco. Ad aprire il concerto sono i Honeybird & the Monas, mentre verso le dieci arrivano i Tre Allegri Ragazzi Morti. Il gruppo presenta l’ultimo album Inumani pubblicato lo scorso marzo. L’idea di fondo sta nel rendersi conto del ricambio generazionale: “Questo è un momento di passaggio: la tecnologia ci sta trasformando. Non siamo più umani. Non come lo eravamo” dice lo stesso Davide Toffolo in un’intervista su Repubblica. Ma il disegno complessivo del disco non appare così omogeneo come altri album – Primitivi del futuro – è un insieme di suoni vecchi e nuovi senza un preciso filo conduttore, ma con vari picchi e discese in mezzo a testi tipici dei TARM ed altri in collaborazione con vari artisti del panorama italiano (ad esempio Jovanotti o Pietro Alosi del Pan del Diavolo).

Il concerto inizia con la lenta ballata di A un passo dalla luna, forse il pianeta preferito del songwriter dato che compare regolarmente in molti suoi brani. Le chitarre sferzano di rock nella successiva La più forte. Si susseguono altri quattro pezzi dell’ultimo album che dopotutto stanno presentando nel loro tour: Libera è sicuramente una delle migliore canzoni, un brano quasi funky-soul scritto per loro da Vasco Brondi de Le luci della centrale elettrica. Con un inizio un po’ fastidiosamente pop ma un finale più soddisfacente, Persi nel telefono sembra ricordare le premonizioni del cantante sull’uomo sempre più “inumano” a causa della tecnologia e di una società in continuo cambiamento. “Prima erano in cinque a scrivere canzoni che cantavan tutti/adesso tutti quanti scrivono canzoni che qualcuno canterà” dice il testo, ma il giudizio personale sembra soffermarsi su un ambiguo ottimismo, perché cambiamento non vuol dire per forza peggioramento. Arriva C’era una volta ed era bella, una ballata forse un po’ troppo smielata seppur nelle corde del gruppo: non che quest’ultimo non abbia mai trattato d’amore, tutt’altro, ma se si sente l’ultimo cd tutto di seguito sembra quasi che la band abbia strizzato l’occhiolino a quella parte del suo auditorio femminile più propiamente “pop”. Si passa a Ruggero (forse la seconda canzone migliore dell’album) e a sonorità più tipiche dei TARM di una volta. E’ qua che appare evidente il confronto con le generazioni passate: “E poi si guarda le mani/tutto è cambiato/quanti anni son passati/che gli vien da ridere“.

Con il passato infatti devono ormai avere a che fare, perché per ora il pubblico si è divertito ma non scatenato così tanto come nel momento in cui compaiono le vecchie canzoni Quasi adatti, Il principe in bicicletta e la famosissima Occhi bassi. In seguito, è un piacere sentire La poesia e la merce e le sue parole colorate di anticonsumismo: “E sempre allegri bisogna stare/anche se si può solo comperare/la liberà non si compera/ma la possiamo cantare“. Si passa da un’acustica Ogni adolescenza per poi sfociare nel reggae di Puoi dirlo a tutti. Simili sonorità d’oltreoceano proseguono in La faccia della luna (che torna anche qui) e in due brani dell’ultimo album: E invece niente, scritta in collaborazione con la cantante Maria Antonietta e In questa grande città (la prima cumbia), primo singolo e discusso feautring con Jovanotti. Si ritorna al penultimo disco con I cacciatori (in versione semi acustica) e La via di casa.

All’arrivo di I miei occhi brillano non resisto più e mi butto nella mischia per pogare un po’. Il gruppo esce dal palco e il pubblico lo acclama. Non tutti sanno dei giochi di botta e risposta che avvengono col cantate in ogni loro concerto, così dopo qualche tira e molla di ringraziamenti e offese, la band ci concede un encore.

Si ritorna più carichi che mai anche grazie ai virtuosismi di Adriano Viterbini, membro dei Bud Spencer Blues Explosion, a mio parere uno dei più bravi chitarristi italiani. Ed ecco il ritornello di La mia vita senza te accompagnato dalle note favolistiche di Alle anime perse. Si torna a saltare e urlare con le canzoni Voglio e con la tanto acclamata Il mondo prima. Di che cosa parla veramente una canzone è il tema di tanti testi condivisi con il pubblico, una ballata tanto allegra quanto malinconica così come la politica della band, sempre propositiva verso il futuro e sempre debitrice del suo passato. Ma non si può non terminare con il motivetto de La tatuata bella, cantato all’unisono senza strumenti con la parte del pubblico che la conosce.

Il concerto è terminato. Davide Toffolo ringrazia i loro fan vecchi e nuovi: “E’ grazie a gente come voi che in questi anni abbiamo potuto suonare! Siete la meglio gioventù!“. Sicuramente non è una casualità quella citazione del suo adorato Pasolini. E sicuramente non è neanche un caso che, nel pullman di ritorno a casa, mi accorgo di essere decisamente molto più allegro di prima.

RIFLESSIONI DI UNA SETTIMANA ANTIMAFIA

Una settimana impegnativa per l’Antimafia bolognese e nazionale, ma non solo: una settimana impegnativa per tutta la società civile. All’indomani della presentazione in prima serata del libro di Salvo Riina sulla vita di suo padre, la Scuola di Giurisprudenza di Bologna inaugura la seconda parte seminariale del corso di Mafie e Antimafia tenuto dalla Prof.ssa Pellegrini , in cui il primo ospite l’illustre è stato Don Luigi Ciotti. Si è parlato e si continua a parlare dell’inopportunità con la quale un servizio pubblico come la RAI abbia permesso di dare spazio a questo imbarazzante tentativo di umanizzare la figura di uno stragista, un criminale, Totò Riina, che, compiaciuto, osservava snodarsi le stragi come da lui pianificate. L’altra sera è stata fatta pubblicità alla sua carriera criminale per lui comoda, per noi indelicata. Compiaciuti però non sono affatto i parenti delle vittime innocenti di mafie, che, anzi, solo grazie all’immenso lavoro di Don Luigi Ciotti e Libera hanno avuto un vero riconoscimento, una vera memoria: i loro nomi ogni anno sono scanditi a gran voce nelle piazze d’Italia, perché possano essere ricordati e perché possano risuonare nelle coscienze malate di chi considera l’intimidazione un’arma di potere e successo. “Etica, primo argine contro l’illegalità e nutrimento per la legalità”- queste le parole di Don Ciotti, agli studenti, a noi studenti, sul significato dei valori profondi che dovrebbero caratterizzare le figure professionali del domani: “non parliamo di etica delle professioni, ma di etica come professione”. Un discorso carico di pathos, carico di voglia di continuare a lottare, nonostante tutto. Una voglia di lotta che Don Ciotti ha trasmesso a tutti noi studenti, una voglia di lavorare affinchè il nostro Paese riconquisti credibilità a partire dalle Istituzioni. “Le mafie non sono un mondo a parte, ma parte del nostro mondo”- prosegue: ritenere i soprusi mafiosi come eventi lontani dalla nostra quotidianità è quanto di più errato si possa pensare, e per quanto possa essere difficile ammettere che anche in determinati contesti sociali del nord Italia la presenza delle mafie sia sempre più preponderante, dobbiamo trovare il coraggio e la forza di denuciarne l’esistenza.

“C’è una mafiosità diffusa che è il vero patrimonio delle mafie”- aggiunge Don Ciotti, una mafiosità che consente alla criminalità di fare affari in tutto il nord in un sistema di commistione inquietante tra economie legali e illegali: “non stanno solo cercando di riciclare i soldi al nord, ma stanno cercando di conquistarlo”, questo riporta il Prof. Nando Dalla Chiesa, anche lui ospite nell’ambito dell’attività seminariale.

I luoghi di incontro di questi soggetti non sono lussuose suites di grattacieli milanesi, ma sono bar, ristoranti, al piano terra, perché “la ‘ndrangheta si muove dal basso”, e giova di quella mafiosità diffusa, terreno fertile per affari e relazioni. Nel milanese, uno studio condotto sulle uscite dei Vigili del Fuoco per incendi dolosi ha portato alla quantificazione di un incendio ogni due giorni: l’incendio, simbolo del linguaggio mafioso intimidatorio per eccellenza, affermazione di potere e controllo del territorio: “l’incendio è la falange con cui l’impresa mafiosa avanza” sostiene Dalla Chiesa, ma chi ne parla? Perché non riusciamo a collegare gli eventi di cronaca? O perché non ce lo consentono?

Di qui la grande responsabilità della stampa per riaffermare quel tipo di informazione che Enzo Biagi sognava così: “Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle medie: lo immaginavo come un ‘vendicatore‘ capace di riparare torti e ingiustizie, ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a scoprire il mondo.”

Il nostro mondo ha bisogno di vendicatori, ha bisogno di persone che non si spaventano e non si lasciano intimidire, perché la paura è l’arma di manipolazione più efficace e ci rende piccoli, deboli. Non possiamo più permettere che la nostra economia sia erosa dall’interno, affetta da parassitismo criminale: urge la concreta necessità di rinvigorire il concetto di bene comune, di solidarietà e di legalità. Ci fanno credere che il problema siamo noi, che siamo troppi per avere diritto a un lavoro giusto per noi e per la società, che non abbiamo possibilità di ospitare quei rifugiati che facciamo morire fuori le frontiere per il nostro egoismo, ci fanno credere che la mafia sia in qualche stanza nascosta, ci fanno credere che tutto sia sotto controllo, mentre l’ombra delle “terre dei fuochi” si abbatte prepotente e mentre gli affari delle mafie su cemento, lavori pubblici, ristoranti, pizzerie, alberghi, turismo proseguono a gonfie vele; ci fanno credere che i problemi siano altrove, al di fuori della nostra coscienza, ma è proprio lì che sono, all’interno di noi stessi.

Bisogna prendere posizioni nette, se vogliamo un mondo migliore, non perfetto, ma migliore: non possiamo demandare continuamente responsabilità ad altri, partiamo da noi stessi, miglioriamo noi, sdegniamo piccoli favoritismi, non sottomettiamoci al crimine organizzato, parliamo a gran voce di ciò che non ci va bene: “la democrazia si fonda su due doni: giustizia e dignità, ma ha bisogno di stare in piedi con l’impegno”.

Imporre la legalità, educare alla legalità: l’Alma Mater e il dibattito sulle ronde

È stato vivace il dibattito in Senato accademico la mattina del 15 marzo, quando è stata sollevata la problematica della sicurezza all’interno della zona universitaria, o meglio, di come la questione è stata affrontata dall’Ateneo di Bologna. Domenica 6 marzo 2016, un articolo del Corriere della Sera riportava una notizia destinata a fare scalpore: l’Università di Bologna finanzia delle ronde armate nella zona universitaria, per salvaguardare la sicurezza del personale che ogni giorno lavora all’interno della più antica università del mondo occidentale (curioso come il Corriere parli solo dei lavoratori dell’università, senza ricordarsi del fatto che la stragrande maggioranza della popolazione dell’Alma Mater è composta da non lavoratori, ossia da studenti). Il rettore fin da subito ha difeso la sua scelta, affermando che non è giusto qualificare il servizio come ronda, ma piuttosto si dovrebbe parlare di guardiania. Un tipo di precauzione già attiva, in diversi palazzi dell’Ateneo, fra i quali il plesso di via Belmeloro, che ospita buona parte della popolazione studentesca della Scuola di Giurisprudenza, tanto da essere definita dal rettore stesso come una misura di ordinaria amministrazione.

Le voci critiche hanno fatto, giustamente, notare come la guardiania non abbia niente a che vedere con il provvedimento messo in campo da Unibo: le nuove guardie, infatti, non si limitano a presidiare gli edifici, ma pattugliano le strade di via Zamboni. D’altro canto, per quanto riguarda la palazzina di Belmeloro, il servizio si limita al cortile stesso dell’edificio, senza sconfinare sulla pubblica via o sulla pubblica piazza.

Il fatto che le nuove sentinelle dell’Alma Mater siano uomini armati è un controsenso evidente, dato che per legge non possono intervenire direttamente, ma devono limitarsi a segnalare certe situazioni alle forze dell’ordine.

E’ dei giorni scorsi la notizia che alcuni ragazzi dei collettivi che orbitano attorno alla Scuola di Lettere si siano, di fatto, scontrati con alcuni vigilantes, con tanto di lancio di uova e fortissimo clamore mediatico: di certo, il provvedimento non ha aiutato a distendere un clima già teso, per via di altre vicende tristemente note (leggasi, vicenda Panebianco) che non staremo qui ad affrontare, e sulle quali si potrebbero spendere fiumi di inchiostro.

Fatto sta che il messaggio passato con questo provvedimento non è accettabile, anche per il modo in cui la questione è stata posta dagli stessi giornali: leggere il nome della nostra università, associato ad una parola come ronde, è una pessima pubblicità per un Ateneo che dovrebbe avere fra i suoi principali obiettivi quello di garantire una didattica al passo coi tempi ed una ricerca di qualità.

Le ronde universitarie rappresentano il fallimento di un sistema d’istruzione che deve, in primis, educare alla legalità, non imporre la legalità. Sia ben chiaro: non è possibile negare l’esistenza di un problema di sicurezza all’interno della zona universitaria. Le criticità del quartiere sono sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, non deve essere l’università a fornire una soluzione al problema. Ci sono soggetti realmente competenti a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, ossia le forze dell’ordine, le uniche titolate ad intervenire.

Il provvedimento, ad onor del vero, è stato adottato in via sperimentale: il periodo di prova andrà avanti per tre mesi, dopodichè si valuterà se dargli una prosecuzione o meno. Non ci resta che sperare in un ripensamento, o per lo meno in una rimodulazione del servizio: perchè quelle pistole inutili, nella zona uniersitaria, non le vogliamo proprio vedere.

Il G8 di Genova con le parole di un padre

C’è una costante nella mia quotidianità che, in questi giorni, si palesa spesso: la dignità del dolore. Io, questa dignità del dolore, l’ho rivista anche ieri sera, nell’aula II della Facoltà di Lettere e Filosofia di Via Zamboni 38. L’ho rivista nelle parole, negli atteggiamenti e in quel sarcasmo sottile di Giuliano Giuliani, padre di Carlo Giuliani, giovane ragazzo ucciso con un colpo di beretta durante gli scontri del 20 luglio 2001, a Genova, in occasione del G8. Avevo sei anni nel 2001, quindi ricordo a stento i miei primi quaderni di italiano, pieni di lettere da ricopiare in bella copia. Non posso assolutamente ricordare ciò che i tg dell’epoca dissero, in merito alla vicenda. Posso, però, ricordare un film: Diaz. Ricordo che si parlava di ciò che accadde in quella scuola genovese, nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2001. La polizia massacra di botte 93 ragazzi, giustificando tale massacro con l’appellativo di “perquisizione legittima“.

Stando a quanto la Polizia afferma, era giunta in questura una soffiata secondo la quale, in quella scuola, vi era possesso di molotov da parte dei ragazzi che, per il codice penale, è un reato di terrorismo, punito fino a quattordici anni di carcere. “Macelleria messicana” è stato, in un secondo momento, il modo in cui i tribunali, i telegiornali e l’opinione pubblica hanno definito ciò che successe davvero tra quelle mura. “Uno schifo” sembra a Giuliano Giuliani, il modo più corretto, giusto, appropriato, veritiero per definirlo. Non voglio soffermarmi sulla repressione effettuata dalla polizia per eliminare un movimento nato nel 1999 e chiamato “Il popolo di Seattle“, che aveva come scopo quello di opporsi alla globalizzazione e di creare un vero e proprio “Parlamento mondiale” fatto da gente comune e contrapposto ai Parlamenti in cui i potenti decidono le sorti di un Paese; non voglio soffermarmi sul ruolo delle intelligence che già un paio di anni prima del G8 organizzavano tale repressione; né mi soffermerò sul precedente di Goteborg dello stesso anno, in cui la polizia attuò tali violenze con le stesse modalità che, qualche mese dopo, si sono ripetute nel capoluogo ligure; né dirò delle forze dell’ordine che, nella mattina del 20 luglio, benché fossero a distanza di 100 m dai cosiddetti “black block”, decisero di non intervenire, preferendo, invece, caricare e massacrare: ci sono anche telefonate registrate di cittadini comuni che esortano la polizia ad intervenire, perché nei loro quartieri le tute nere erano particolarmente attive. Superando ogni logica giuridica e prima di tutto umana, sono state usate anche spranghe di ferro contro i manifestanti pacifici, alcuni dei quali avevano i palmi delle mani colorate di bianco, segno di resa. Non darò voce allo sdegno nel sapere che i poliziotti implicati nella vicenda e nell’omicidio di Giuliani, non solo non sono stati puniti, bensì hanno anche avuto una carriera brillante. No.

Io voglio soffermarmi sulla figura di un padre addolorato, straziato, a cui hanno ucciso un figlio non una, bensì due volte con l’insabbiamento delle prove e la liquidazione della vicenda, ma che decide di imparare ad usare programmi tecnologici per sviscerare, sminuzzare, analizzare ogni conversazione telefonica, ogni foto, ogni video di quegli otto secondi fatali per il figlio, come se si fosse preso l’incarico di lustrare il volto macchiato di sangue e menzogne della giustizia italiana, che in quel momento decise di non vedere. Anzi no, fece una cosa peggiore: vide con indifferenza quel corpo a terra, ancora pulsante di vita e finito da un sasso lanciato da un poliziotto, ma fu scettica quanto basta; poi, preferì girare i tacchi e andare a sedersi comodamente in poltrona, archiviando il caso. Come, però, ha detto Giuliani: “Bisogna fare i nomi, ragazzi, non generalizzare, perché non tutti sono così marci“. Certo, non tutti. Giusto quelli da inserire nel nuovo cerchio degli ignavi del XXI secolo.

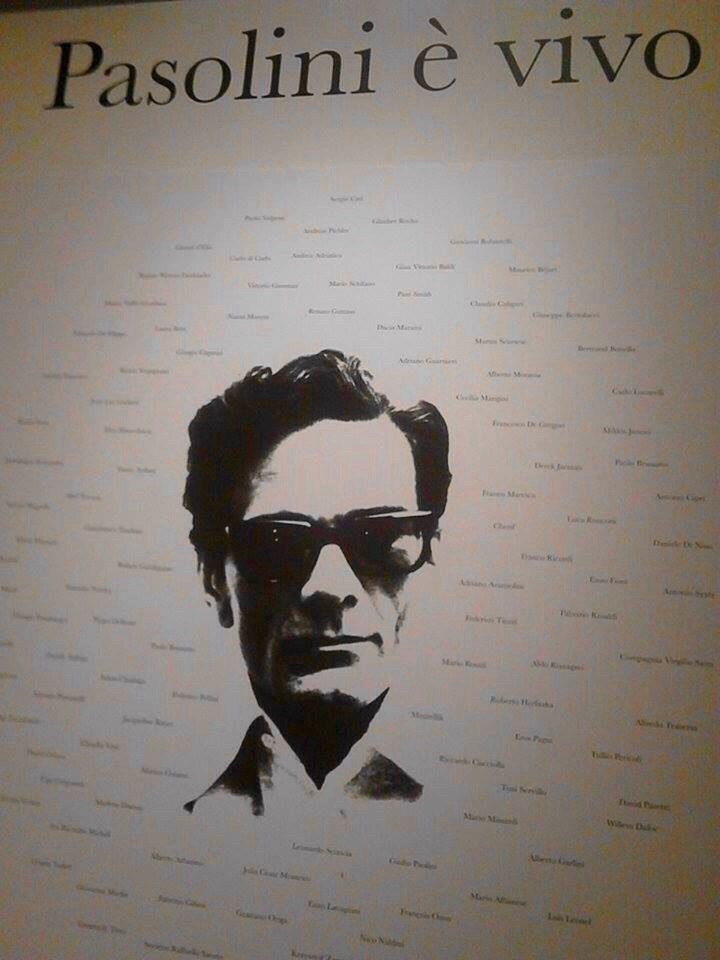

Officina Pasolini, ovvero gli occhi di un uomo incompreso

Lui mi osserva. Sta lì appeso ad un muro, con il suo sguardo deciso che cela un velo di malinconia disperatamente equilibrata, e mi osserva. Anche io osservo questa foto, mi chiedo come possa essere così eloquente nella sua laconicità. Mi chiedo come mai questa foto riesca a diventare una Medusa pietrificante, come faccia un volto fissato per sempre e salvato dalla decadenza del corpo e dallo scorrere insensibile del tempo a catturare l’osservatore e a capovolgere i ruoli: l’osservatore diventa osservato, l’osservato si trasforma nell’osservatore che inchioda. Occhi. Questa mostra fotografica su Pier Paolo Pasolini potrebbe intitolarsi anche semplicemente così. Sono due occhi sinceri, scuri, mediterranei. Stridono con la mascella squadrata e le labbra sottili, da persona dura; stridono con il portamento elegante, le mani dietro la schiena, le gambe leggermente aperte in una posa autorevole. Pasolini non era un duro. Pasolini era ciò che gli occhi mostrano: “se lo guardi, ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente” scrive in “La terra di lavoro”. La mostra è allestita al Mambo, a Bologna, proprio la città che gli diede i natali. Bologna fu, per Pasolini, una patria vera e propria, in cui approdare sempre quando rischiava di sentirsi apolide. Anche dopo il suo trasferimento a Roma, infatti, rafforzò i legami culturali con gli intellettuali Roberto Roversi e Francesco Leonetti, e nel 1955 fondò “Officina”, una rivista di poesia improntata su un razionalismo dalle matrici gramsciane e marxiste e su un neosperimentalismo contrapposto alla letteratura ermetica e neorealista.

“Officina” è il titolo della mostra e anche, se vogliamo, un insieme di parole chiave che racchiudono l’estro artistico dell’intellettuale, pittore, poeta, regista. La prima parola chiave è: luoghi. Pasolini sceglie i luoghi non perché spinto dalla ricerca spasmodica della quiete, in cui rinvigorire lo spirito, non per dimenticarsi di se stesso né tanto meno per ritrovare se stesso. Egli si concentra sul Sud d’Italia, su Casarsa, sulle borgate romane ed il suo è un intento politico e filantropico. Politico perché crede fermamente nel riappropriarsi di quella spontaneità genuina che il consumismo di una società “liquida”, per citare Baumann, stanno uccidendo; filantropico perché, mitizzando quelli stessi luoghi, li rende simboli di un valore universalmente condiviso. L’intellettuale crea anche una corrispondenza “di amorosi sensi” tra i miti, legando tra di loro la figura di Narciso, a quella di Cristo, a quella della madre. Madre è la seconda parola chiave per Pasolini. Con la madre, egli ha un rapporto viscerale, d’amore e angoscia: la supplica di proteggerlo, di dargli ripetutamente una nuova vita; la madre è la rosa, la primavera, ma al tempo stesso è come se volesse scrollarsi di dosso la sua ombra ingombrante, perché quell’amore esclusivo non ammette condivisione e porta all’isolamento, alla solitudine. La madre, per Pasolini, potremmo dire che sia una Madonna assassina e triste: tutte le madri rappresentate da lui lo sono, passando da Anna Magnani in “Mamma Roma”, fino a Maria Callas in “Medea”. Questo dolore che porta in scena è il dolore di esistere in quanto esseri umani. Il “selvaggio dolore di essere uomini” è anche quello di essere allontanato dal Friuli, regione della sua intimità proiettata all’esterno. Qui, Pasolini s’impegna politicamente, studia il dialetto originario, ha le sue prime esperienze omosessuali e per queste viene allontanato, perché accusato di aver commesso atti impuri con due ragazzi alla festa di paese. Pasolini è un uomo di fede. La sua produzione artistica è anche una produzione “eucaristica”. È la rappresentazione del Cristo, dietro il quale si nasconde il poeta stesso. Un Cristo “figlio”, sacrificato all’altare dell’egoismo umano; un Cristo “comunista”, un personaggio di “borgata”, che lotta per i più poveri, per i relitti umani della società, che attua un vero e proprio conflitto civile tra classi sociali. Il diverso è escluso, così come Medea nell’omonima rivisitazione della tragedia greca di Euripide. Il diverso è barbaro, mago, omicida della sua stessa prole. La focalizzazione sulla tragedia greca, da parte di Pasolini, è anche il pretesto per dipingere una tela moderna e sfaccettata che s’ispira al nucleo familiare, sede di un rapporto complicato tra padri e figli, di una sensualità incestuosa tra fratelli. Questa libertà di costumi Pasolini la rivede anche nel terzo mondo, in Africa, India (dove gira anche un documentario). Pasolini ama questi luoghi selvaggi quanto Tasso amava la libertà sessuale e violenta del satiro nella sua “Aminta”; li ama perché, secondo il suo punto di vista, quei luoghi non erano stati ancora alterati dal consumismo, dal capitalismo, dalla borghesia, dal dominio della televisione che svuotava la realtà di consistenza e sostanza, offrendo allo spettatore una droga potente che è l’assuefazione. Quella stessa assuefazione di cui soffrivano i giovani, devastati da un’assenza di personalità e adoranti solo dinanzi all’altare del dio denaro, così come impone la società borghese. L’io svuotato di identità non si rivela se non nel sogno: la dimensione onirica è la chiave delle dinamiche più oscure e segrete della libertà umana. É il “perturbante”, per dirla citando Freud, ovvero l’Unheimlich, il togliere il velo di Maya da ciò che, apparentemente morto e sepolto, ricompare terrorizzandoci.

Pasolini fu un essere umano che tentò di arginare l’impeto del totalitarismo che manipola le coscienze e si nasconde dietro l’ipocrita maschera del progresso. Non solo: senza voler fare per forza retorica spicciola, la figura di quest’uomo è quella di un animale braccato dai suoi sicari, politici o intellettuali come lui. “Una morte violenta conclude una vita violenta”. Ecco come i telegiornali dell’epoca liquidano la morte di Pasolini. Un mese dopo, “La gazzetta del Sud” scrive: “il delitto non sconvolge, perché Pasolini era dedito alla violenza“. Tutti i giornali, persino Il Manifesto, giornale di sinistra, mettono in luce l’omosessualità e la perversione crudele di Pasolini. Perversione avvalorata dalla versione di Pino Pelosi, il quale aveva dichiarato di aver ucciso Pasolini perché il poeta aveva provato a seviziarlo con un palo di legno. La figura del letterato è così usata per spiegarne la morte, un po’ come se Pasolini fosse stato l’omicida di se stesso, avendo lasciato indizi di una fine turpe, sparsi qua e là tra le sue opere. Questa, però, non è la realtà. Pasolini non voleva morire: stava scrivendo Petrolio – in cui bersaglia pesantemente l’Eni e descrive la distruzione del mondo giovanile e il suo bipolarismo – stava montando Salò. Questo “vate delle puttane”, così come viene definito dalla stampa di destra dopo l’uscita del suo film Mamma Roma, in realtà è un uomo consapevole del cinismo del mondo che “non lo vuole e non lo sa”. È un uomo che compare nella lista di epurandi da portare in Sardegna, il cui autore è il maresciallo De Lorenzo, che vuole tentare un colpo di Stato. La sua analisi disincantata della vita, descritta senza tralasciare nemmeno le perversioni proprie dell’animo umano lo consacrano nel panorama di quegli artisti a tratti “maledetti”, a tratti “benedetti” e celebrati ancora oggi, perché siamo tutti consapevoli, chi più chi meno, di vivere una vita che molto spesso guardiamo da lontano, perché non sappiamo affrontare i mostri che ci portiamo dentro né quelli che ci perseguitano all’esterno e che Pier Paolo Pasolini, con minuzia quasi maniacale, ci ha svelato.

“Ed io camminerò/ leggero, andando avanti, scegliendo per sempre/ la vita, la gioventù”.

SE LA MAFIA E’ UN SISTEMA, PERCHE’ NON PUO’ ESSERLO L’ANTIMAFIA?

“IO MORTO PER DOVERE. La vera storia di Roberto Mancini il poliziotto che ha scoperto la Terra dei Fuochi” è il titolo del libro edito da Chiarelettere e scritto da Luca Ferrari e Nello Trocchia, che é stato presentato lo scorso 21 Marzo in occasione della “Giornata contro le mafie” presso la Coop Ambasciatori di Bologna. Erano presenti Libero Mancuso, avvocato ed ex magistrato, Stefania Pellegrini, Professoressa di Sociologia del diritto e Mafie e Antimafia presso la Scuola di Giurisprudenza di Bologna e Monika Dobrowolska Mancini. L’ennesima storia mai ridondante di eroi senza paura che, nonostante i soprusi e gli abbandoni da parte delle Istituzioni, nonostante la convergenza di interessi dello Stato con le associazioni mafiose e la riluttanza dello stesso al reale e concreto rispetto della legalità, si battono fino alla morte, una morte che sopraggiunge e lascia attoniti.

“Non vi chiedo di piangere, vi chiedo di arrabbiarvi“- con queste parole la vedova di Roberto Mancini, Monika, alimenta il fuoco del suo crudo e diretto intervento nella serata di presentazione. Una donna schietta, per nulla rassegnata, determinata a portare avanti una lotta non solo contro i sistemi mafiosi che hanno reso possibile la creazione di un mostro ambientale come la Terra dei Fuochi, ma anche contro la passività sociale che ci rende schiavi convinti di essere liberi. “La terra dei fuochi è in tutta Italia“, prosegue Monika, ed è vero, non solo perchè poco alla volta emergono scenari simili anche in altri luoghi italiani, ma anche perchè la possibilità che ciò continui a verificarsi in altre zone è molto alta, vista la notevole concentrazione di traffici di rifiuti tossici, anche a livello internazionale.

Un vero monito alla società civile, quello di Monika, contro gli egoismi e l’inerzia generale; inoltre, le parole di Libero Mancuso e Stefania Pellegrini hanno contribuito a delineare profonde carenze soprattutto all’interno dell’ambiente giudiziario: “Troppe volte ho incontrato il termine prescrizione in questo libro”, afferma la Pellegrini, sostenendo che per la complessità di determinate indagini sia essenziale un allungamento sensibile dei termini di prescrizione. Mentre Mancuso ha ribadito a più riprese la necessità di velocizzare e snellire la macchina giudiziaria.

Il danno ambientale provocato nella Terra dei Fuochi è di enorme portata, le morti per tumori da amianto non si fermano, imperversano soprattutto fra i bambini. Si fa sempre più preponderante la necessità di assicurare da un lato i colpevoli alla giustizia in maniera effettiva e veloce, ma anche quella di risarcire il danno cagionato alle vittime della Terra dei Fuochi e di tutte le persone che continuano ad abitare quella terra.

La procedura penale e quella civile devono adeguarsi ad affrontare nuove tipologie di reato e di controversie non più gestibili con gli strumenti inefficienti del “garantismo a tutti i costi”: l’internazionalizzazione di alcune tipologie criminose, come quella del traffico di rifiuti, richiedono un’azione coordinata e unitaria da parte di tutti gli Stati Membri UE, per mezzo di scambi di informazioni a livello europeo e di progressivi ravvicinamenti dei sistemi processuali. Cosí il processo, quale strumento di tutela e giustizia per i cittadini, sarebbe decisamente più semplice a livello burocratico, meno formalizzato, ma non per questo meno garantista. Se la mafia è un sistema, perchè non può esserlo l’Antimafia?