Partecipare ad un festival interamente dedicato al giornalismo italiano ed internazionale per un aspirante tale è uno step formativo da non perdere. Si tratta, infatti, di un’arena di dibattito e di confronto in cui i professionisti del settore assumono il ruolo di interlocutori e mentori per chi sogna di diventare reporter. Così è stato per me e per molti praticanti presenti a Perugia tra il 6 e il 10 aprile, in occasione della 10° edizione del Festival Internazionale del Giornalismo. Durante queste giornate, giornalisti e attivisti si sono raccontati, trasformando la loro esperienza umana in una testimonianza di vita. Tra i vari pannelli di discussione, ho assistito all’incontro con Karim Franceschi, giovanissimo attivista, ex militante nelle forze curde a Kobane, che ha riportato l’esperienza della guerra in Siria in modo toccante e con parole di speranza.

Intervistato dal giornalista Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita e inviato a Kobane per qualche giorno nel dicembre 2014, il giovanissimo ospite, nato a Senigallia, ma di origini marocchine, è stato presentato come un sopravvissuto alla battaglia per la liberazione di Kobane, cui ha preso parte poco prima della vittoria, nel gennaio 2015. Il suo intervento, inframmezzato dalle immagini riportate dalla guerra, è stato il set di emozioni differenti. Il ricordo della paura, del dolore ma anche del carattere combattivo del gruppo della resistenza curda che lo ha addestrato hanno trasmesso la vicinanza di fatti che crediamo lontani e che, invece, influenzano le nostre vite.

Partito per la Siria, senza alcuna qualifica da soldato o conoscenza della lingua curda, inizialmente per portare degli aiuti umanitari, l’intervento di Karim insieme all’YPG – uno dei gruppi di resistenza contro l’IS – è iniziato dopo solo 4 giorni di esercitazione, “perché usavo il Kalashnikov meno peggio degli altri” – dice Karim. Ad aiutarlo, però, è stato anche il suo passato da pugile, un sicuro vantaggio di fronte a ragazzi privi di allenamento. I curdi, infatti, puntavano alla sopravvivenza e contrariamente ai militanti dell’IS non accettavano l’autosacrificio. Loro combattevano per la libertà, la democrazia e, soprattutto, per la vita. Valori che il califfato non condivideva e contrastava con la brutalità della morte.

Anche le donne avevano un ruolo diverso a seconda del fronte su cui si trovavano. Per l’Is, le figure femminili si distinguevano in “brutte”, uccise senza pietà, e “belle”, schiavizzate sessualmente; mentre le donne curde erano l’esempio più eclatante della forza della vita. “Queste ultime” – afferma il giornalista di Piazza Pulita – “avevano una dignità impressionante anche quando sembrava che non avessero più nulla da perdere”.

E così, attraverso le storie di donne e uomini dal coraggio straordinario, Karim ha ricostruito un repertorio di immagini che ogni reporter alla ricerca della verità desidererebbe avere e, da attivista, ha assolto involontariamente a quello che la corrispondente russa Anna Politkovskaja definiva come il dovere di ogni giornalista: descrivere ciò che vede.

Maria Grazia Sanna

Un incontro con l’Islam nelle foto di Andrea Brintazzoli

Possono delle foto semplici e spontanee raccontare una cultura così complessa come quella musulmana? Andrea Brintazzoli, fotografo professionista, si è posto questa sfida e si è lasciato guidare dalla curiosità di conoscere i volti e le abitudini dei componenti della Comunità Islamica di Bologna (CIB) per far emergere i loro valori di appartenenza e contrastare i pregiudizi più comuni.

In una serie di foto che hanno occupato la manica lunga dello storico e prestigioso Palazzo D’Accursio, dal 2 all’11 aprile, ha accompagnato il pubblico all’interno del Centro di via Pallavicini di Bologna e della moschea An-Nur, dedicando grande attenzione ai momenti comuni della vita quotidiana, alle usanze legate alla rottura del digiuno durante il mese di Ramadan e, infine, alla gestualità, caratterizzante le fasi della purificazione e della preghiera dei fedeli.

Questo avvicinamento al mondo musulmano si è rivelato efficace sia dal punto di vista generazionale sia comunicativo. La narrazione è partita, infatti, con un racconto genuino dei bambini, fotografati spesso in momenti della vita quotidiana, ad esempio, mentre giocano con lo scivolo oppure mentre maneggiano il tablet. Il pubblico è stato così interpellato non solo in qualità di osservatore, ma anche come testimone di questi eventi, come se a quest’ultimo fosse riservato il posto del fotografo.

In particolare, una delle foto ci porta nel bel mezzo dell’incontro tra bambini musulmani e cristiani. Si percepisce un forte senso di unitarietà tra i presenti: le uniche differenze nella fotografia sono legate alla varietà dei colori degli abiti che non lasciano trasparire l’appartenenza ad una religione specifica, non essendo contraddistinti neppure dal velo. Sono tutti seduti per terra e osservano qualcosa di non visibile ai nostri occhi. Probabilmente neppure a quella bambina che, con naturalezza, si alza in piedi, emergendo rispetto al resto del gruppo.

È completamente assorta nel contesto e nel suo ruolo allo stesso modo dell’insegnante di arabo, che Andrea Brintazzoli fotografa proprio durante la lezione. La testa leggermente china verso il libro e il movimento delle pagine del testo di lingua araba che sfoglia in quel momento fa capire che ci troviamo in un momento di pausa dalla spiegazione. Dietro di lei si intravede la lavagna con alcuni simboli in arabo, che non distolgono l’attenzione dal suo sguardo disteso e concentrato. Il suo volto che evoca sicurezza e decisione è coperto dal velo islamico, conosciuto col nome di hijab. Come lei, anche le donne, che vedremo nelle foto successive, indossano questo particolare tipo di capo all’interno del centro. Inoltre, la volontà del fotografo di catturare i volti femminili isolati da quegli degli uomini serve a valorizzare le loro espressioni.

Andrea Brintazzoli sembra ricercare sempre un incontro casuale con i protagonisti di questo racconto culturale. Nella foto dedicata alla rottura del digiuno, che ci accompagna verso la conoscenza di un caratteristico rituale musulmano, diversi ragazzi prendono un bicchiere di latte e una mandorla come segno di fine del mese del Ramadan. In questo particolare momento, uno di loro guarda dritto verso la fotocamera, distinguendosi così da tutti i suoi compagni e mettendo in evidenza il gesto del braccio che protende verso il bicchiere. Si apre così l momento clou della mostra, quello dedicato alla gestualità. Si coglie dalla prospettiva scelta e dalle linee messe in evidenza che un’attenzione quasi maniacale è dedicata all’ordine con cui i fedeli si dispongono sulle file. È evidente la delicatezza del momento, immortalato con profondo rispetto, di spalle rispetto ai soggetti. Implicito questo anche nella rappresentazione delle tappe della purificazione: uno dei fedeli raccoglie l’acqua per purificare le varie parti del corpo con la mano destra, considerata la più pura. I piccoli gesti catturati in questi scatti trasmettono l’intensità della preghiera: dalla posizione delle braccia alle azioni eseguite con le mani sino alla prostrazione del corpo.

Seguendo le rappresentazioni dei movimenti di riverenza dei fedeli, ci troviamo di fronte alla foto di chiusura dedicata lettura sacra dell’Islam, il Corano. Guardando le pagine aperte del libro, percepiamo che quella religione si è rivelata a noi così come è accaduto secoli fa per i seguaci di Maometto.

London Afloat: vivere sulle barche nei canali londinesi

Visioni urbane, categoria inserita all’interno del consorso nazionale per corto e mediometraggi Visioni Italiane, non è la semplice mostra dei luoghi cult di una città, ma piuttosto l’insieme di documentari su piccole comunità che la abitano.

Tra questi c’è “London Afloat” (2015) di Gloria Aura Bortolini, fotografa e giornalista, ma soprattutto documentarista che nemmeno in questo caso si smentisce, raccontando una realtà sociale che scorre sulle acque del canale Regent a Londra.

London Afloat mostra una città diversa da quella che siamo abituati ad immaginare e che molti hanno vissuto da turisti. Nella Big City le vite di acrobati, artisti, scultori scorrono all’interno delle barche che con pochi soldi hanno acquistato e galleggiano accanto al lussuoso quartiere di Maida Vale. L’interazione tra i residenti di questa area e chi sta nelle barche non è però sempre facile: i primi non apprezzano questi invasori che, dal loro punto di vista, deturpano la riviera, mentre i secondi, vagabondi e incompresi, amerebbero avere l’opportunità di interagirvi.

Questo desiderio pare, però, difficile da realizzarsi, mentre il loro stile di vita particolare, indotto principalmente da ragioni economiche, non lascia spazio ad alternative. Nel documentario si rappresenta, infatti, una comunità che si reinventa continuamente, combattendo contro la tassazione dell’organizzazione Waterways.

Significativo nel documentario è il contrasto con il canale del Tamigi in cui avere una barca è un lusso e le motivazioni per viverci sono strettamente legate ad un senso di libertà ed indipendenza. Chi la gestisce paga tra 100 e 200 mila sterline ed è per lo più preoccupato che vi sia una perfetta sintonia tra gli arredamenti, senza nessuno spazio per le imperfezioni.

Ma la componente forte, anche dal punto di vista emotivo, sono loro, i senza tetto, che galleggiano sul canale di Regent. La giornalista Bartolini riprende tutte le loro sfaccettature, incluse la frustrazione e il disorientamento per le regole imposte.

Sono persone di età ed estrazioni sociali diverse che reagiscono in base alla propria sensibilità. Alla fine del documentario spicca uno di loro, il più suscettibile alle pressioni del sistema, il quale si chiede come si possa vivere così a 50 anni. È con questa domanda, che l’intervistato e la giornalista Bartolini lasciano lo spettatore, ora consapevole di un nuovo mondo dietro la spettacolarità del Big Ben e del Tower Bridge.

Visioni Sarde: un’isola tutta da raccontare

Spiegare un’isola piena di tradizioni e stretti legami col passato è un’impresa ardua, specialmente in un contesto che non consente di poter avere finanziamenti importanti: questo rende ancora più onore ai cortometraggi scelti per la sezione “Visioni Sarde“, all’interno della 22ª edizione di Visioni Italiane, organizzata dalla Cineteca di Bologna.

In questa particolare categoria la riproduzione di una realtà poco conosciuta è magia, storia, fantasia; è la comunicazione di un contesto che, con poche immagini, può diventare familiare.

Il paesaggio paradisiaco e il racconto sono i due filoni principali che, attraverso occhi e tecniche diverse, giocano con l’immaginazione dello spettatore.

“Alba delle Janas” (2015), il primo dei cortometraggi in scena, del regista Daniele Pagella è la rappresentazione delle antiche grotte delle fate (in sardo Domus de Janas) che si materializzano in un viaggio nel tempo in cui il mestiere dell’archeologo diventa un cartone in 3d. Grazie a questa scenografia le famose “Domus de Janas” diventano il fulcro di un villaggio preistorico adatto per una visione anche da parte dei bambini.

In “ Per Anna” (2015), invece, cortometraggio di Andrea Zuliani, riaffiorano per un attimo i ricordi di Heidi che gioca con le capre sul prato e la sua infanzia spensierata: queste immagini svaniscono immediatamente quando emerge la storia di una bambina che deve affrontare la durezza di un silenzio involontario da parte del suo amico, Nicola, un bambino muto, sui coetaneo, che Anna incontra sul posto, dopo essere arrivata con suo padre da Mialno.

Ma quello che rimane più impresso di ognuno dei corti sono le emozioni trasmesse in varie maniere, come attraverso il suono di un treno in “El Vagòn” (2015, di Gaetano Crivaro, Andrés Santamaria), in cui un vecchio vagone, sui binari abbandonati della stazione di Cagliari, è diventato la casa dei due protagonisti.

Altre emozioni da raccontare sono quelle de “La danza dei sacri demoni” (2015) di Franco Fais in cui il suono delle campane dei Mamuthones, maschere tradizionali, che, in occasione dei fuochi di Sant’Antonio e del carnevale, cominciano una danza rituale con trenta chili di campanacci sulla schiena.

Anche in “Meandro Rosso” (2015) di Paolo Bandinu le immagini pittoriche delineate in stop motion sono l’essenza dell’omaggio a tre grandi registi: Lynch, Fellini e Risi.

Lasciamo ad ogni lettore la propria riflessione su uno dei fotogrammi che qui vi proponiamo, mentre chiudiamo questa piccola kermesse con la consapevolezza che sia il sorriso a caratterizzare ancora i sardi, come si racconta in “Paolina era la madre di Giulia” (2015) di Clara Murtas, in cui Bruna, scrittrice illetterata, comincia a scrivere poesie dopo la morte di una figlia neonata e ogni giorno decide di regalare una poesia a chiunque incontri in un parco.

Chissà che non sia proprio il sorriso il vero segreto della lunga vita dei sardi.

“QUANDO LE DONNE A BOLOGNA”: STORIE DI IERI E DI OGGI

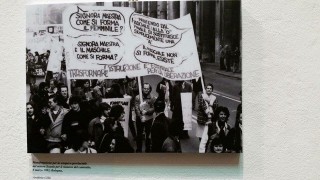

“Quando le donne a Bologna..”, inaugurata il 18 febbraio nell’area centrale di Sala Borsa, è molto più di una semplice esposizione di foto, 90 per la precisione: è un memoriale di tutte quelle donne di ieri e di oggi che hanno contribuito a rendere questa città uno dei simboli più vivi per l’emancipazione femminile. La mostra, organizzata dall’Associazione Spigolo Tondo in occasione del 70° anniversario dall’estensione del diritto di voto alle donne nella turrita e dotta Bologna, prima tra tutte a realizzare il sogno di tante staffette partigiane, sarà visibile sino al 26 febbraio.

L’idea di celebrare queste coraggiose figure femminili con una raccolta, che rappresentasse le diverse evoluzioni intercorse nei processi di lotta per i diritti politici e più tardi per quelli civili e sociali, è nata dall’intuizione di Carla San Di Rocco, presidente dell’Associazione. Un giorno, mentre sfogliava uno dei suoi vecchi album, rimase colpita da una foto in cui la madre Tamara era seduta insieme ad altre donne appartenenti alla Commissione Femminile della Federazione del PCI che, come lei, avevano lottato per sovvertire quella che sino ad allora era stata una società profondamente patriarcale. Da queste sensazioni è nato un progetto di ricostruzione e rappresentazione di ieri e di oggi, che ha incluso la ricerca in vecchi album di storie nascoste dietro la carta velina per troppo tempo e l’intervento di fotografe professioniste come Sonia Lenzi e Melissa Iannello, per immortalare, attraverso i volti, tematiche di sapore sociale a noi contemporanee.

Le loro storie sono quelle che, come afferma Valentina Rizzo socia dell’associazione, hanno reso grande Bologna, ma pochi le conoscono, anzi per molti sono tutt’ora una scoperta. Il bisogno di recuperare questi ricordi da archivi di istituti e associazioni e ancora da quelli privati non ha voluto, dunque, semplicemente porsi come rimando ad un passato così ricco di ideali e partecipazione, ma anche come chiave di lettura per il nostro presente e il nostro futuro.

A Bologna il 24 marzo 1946, per la prima volta, le donne sono potute entrare in una cabina elettorale e da allora il loro impegno nella rivendicazione dei diritti si è fatto sempre più vivo, mescolandosi alla ricerca dell’inserimento nel mondo del lavoro. La mostra si apre proprio con il richiamo a quei momenti e con quella foto così suggestiva per Carla San Di Rocco. Seguono i rimandi alle successive lotte. Negli anni ’70, sono stati inaugurati, nella cittadina tra colli e pianura, i primi asili nido, mentre nella biblioteca del Castel Bolognese, come testimoniano le immagini, si teneva la prima conferenza sulla contraccezione. Si trattava di un evento eccezionale: durante il fascismo, promuovere questa pratica era stato vietato per legge.

Ma non è tutto. Ci sono foto che vedono Piazza Maggiore gremita di donne col solo desiderio che l’aborto non fosse più una pratica clandestina. Era il 1976 e bisognerà ancora aspettare due anni per l’emanazione della prima legge che cancellasse l’aborto dalla lista dei reati, mentre negli anni ’80 l’occhio della fotocamera era puntato verso i preparativi per i primi incontri informativi sulla contraccezione. Sono questi i decenni in cui le donne cercano di acquisire maggiori diritti nello statuto dei lavoratori e districarsi nel loro ruolo di mogli, madri e lavoratrici senza penalizzazioni di genere.

Oggi, invece, rimane ben poco della passione politica di allora seppur la mostra riesca a trovare una connessione tra il passato e il presente. La precarietà del lavoro femminile sembra intersecarsi a brevi e fulminei sprazzi di rivendicazioni. Tra questi, le manifestazioni contro la violenza sulle donne, l’istituzione della prima Commissione per la parità, avvenuta in Emilia Romagna nel 2010 e l’accesso di alcune personalità femminili al ruolo di Presidenti e direttrici. Cira Santoro, Direttrice del Teatro Laura Betti, e Benedetta Rasponi, presidente CNA Impresa Donna sono solo alcuni esempi.

Ma questo non basta. Bologna è patria di ispirazione, perseveranza e acquisizione di obiettivi a volte quasi impensabili; su questo terreno, il fermento popolare ha radici troppo forti per emergere solo in una temporanea manifestazione. Ripensare ai sacrifici di Edera De Giovanni, fucilata dai fascisti nel 1944 o alla sofferenza di Lucy, una delle prime trans sopravvissuta ai campi di concentramento di Dachau significa fare un esame di coscienza personale e comprendere che questi non meritano di essere resi vani da un astensione alle urne anche in un periodo in cui il panorama politico sembra non essere all’altezza della tutela degli interessi comuni.

Calorina Delburgo, scrittrice ebrea fotografata da Melissa Iannello, è arrivata in Italia dall’Egitto nel 1956 e del nostro paese ama ricordare il senso di solidarietà e ospitalità, nato semplicemente dalla comprensione della sofferenza di chi raggiungeva l’Italia. Questo spirito comune è ancora esistente sui pavimenti e nelle piazze di questa città, pertanto bisogna tornare a crederci perché non si estingua completamente. “Quando le donne a Bologna..” non è un richiamo nostalgico del passato ma la rappresentazione visiva di una verità, che si propone di spronare tutti i sensi di chi vive nel presente.

Erasmus a Tournai: cultura e divertimento sul lungofiume dell’Escaut

Perché hai scelto Tournai per l’Erasmus? È la domanda ricorrente ogni volta mi capiti di raccontare della mia esperienza. Infatti Doormik, rinominata così dai fiamminghi, residenti nell’area più a nord est del territorio, non è proprio quella che si direbbe una grande metropoli e non è neppure nella cerchia della 4 città più conosciute della zona belga-francofona, tra cui si trovano Louvain, Liege, Mons e Charleroi, importante scalo per chi arriva dall’estero. Eppure a distanza di 3 anni dalla fine del mio viaggio, sono convinta che la mia scelta sia stata azzeccata, non solo perché ho scelto l’università più adatta per il mio percorso, ma anche perché Tournai, una piccola e caratteristica cittadina attraversata dal fiume dell’Escaut, che la divide due parti, si è rivelata una come una realtà tutto da scoprire.

A Tournai, a soli 9 km dal confine francese e da Lille, vivono poco più di 140.000 persone e, sebbene la maggior parte degli abitanti siano belga, non è difficile ritrovarsi a chiacchierare in uno dei tanti piccoli pub sul lungo fiume con qualche francese, anche se riconoscerli per uno straniero è quasi impossibile. L’accent è ancora tra le parole che mi faranno sentire ignorante davanti ad un francese o belga. L’aria di convivialità, allegria, spensieratezza che si respira in Vallonia, è invece una delle motivazioni che mi hanno convinta sempre di più sulla mia destinazione, scelta per questo motivo anche da tanti francesi.

L’altra è l’educazione. A Tournai ci si può formare in diversi ambiti grazie alle università dislocate al centro e nella periferia della città: dall’architettura alle arti (grafica, fumetto etc.) e infine alla comunicazione e l’infermieristica. Questi due ultimi settori di studio vengono approfonditi nella Haute Ecole, un’università a tutti gli effetti ma con l’approccio tipico delle scuole superiori per l’impegno richiesto agli studenti durante il percorso e l’impostazione pratica messa da parte da alcune delle nostre università: alla HelHa, infatti, la valutazione è determinata dalla bravura nella progettualità dello studente stesso, piuttosto che dalla ripetizione mnemonica dei concetti.

Frequentare questa scuola ha richiesto un buon livello di conoscenza della lingua francese non solo dal punto di vista orale ma anche scritto. Tuttavia le nozioni apprese si sono rivelate utili nei miei studi successivi per la magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa: nel corso dell’Erasmus, ho infatti sperimentato l’approccio belga nella redazione di un articolo, l’elaborazione di un intervista, la successiva limatura del materiale audio e video e la messa in onda on air delle informazioni raccolte, così come mi sono messa alla prova nel corso di animazione socio culturale e ho imparato le nozioni base di relazioni pubbliche e psicologia generale. Tutto ciò contornato da persone nuove conosciute all’Università o nel mio tempo libero e, come me, aperte al dialogo, alla conoscenza e, si sa, anche al divertimento.

Vivere a Tournai non è stato per niente monotono: qui ho incontrato presto un gruppo di amici con cui andare al cinema per vedere film in lingua francese e ho avuto l’occasione di esplorare i monumenti architettonici che hanno conquistato il titolo di “patrimonio Unesco”. Primo tra i due, le beffroi, la torre civica che, ultimata a Tournai nel 1188 è anche la più antica di tutto il Belgio. Nel 2000, invece, l’Unesco ha deciso di valorizzare la Cathédrale de Notre Dame, attualmente in restaurazione a seguito di un tornado che ha colpito la città nel 1999, abbattendosi pesantemente sulle sue architetture.

Iniziato il tirocinio presso l’ufficio turistico della città, mi sono dedicata alla visita dei musei, tra cui le musée des Beaux Arts e le musée d’histoire naturelle, e delle chiese, la più conosciuta l’église Saint-Jacques. Questo è stato il momento più proficuo dell’esperienza sia per conoscere meglio la città e i suoi lati nascosti, sia per approfondire la lingua in un contesto professionale presso un ente pubblico, che riceve solo pochi tirocinanti. Per ultimo ma non per importanza, nelle mie ore di stage ho avuto modo di scoprire le tradizioni folkloriste e la grande attenzione dei tournesiennes per la musica.

In Erasmus non sono mancate le feste, necessario momento di condivisione, euforia e spensieratezza: ultima tra quelle cui ho partecipato, il Carnevale di Tournai. Questo grande evento che, di anno in anno, coinvolge sempre più persone, si svolge solitamente due settimane dopo il tradizionale carnevale e, fondato nel 1981, è caratterizzato da un tema che tutti i presenti seguono per decidere il costume da indossare. I festeggiamenti durano 3 giorni, di cui il primo è pensato come la vigilia del carnevale e viene chiamato Notte degli Intrighi; il sabato, invece, è caratterizzato di particolari tipi di panini dal Beffroi e dalla sfilata dei carri che termina con il rogo del Re; infine, la domenica è dedicata a “Le tour de café”, da parte delle confraternite. Quest’anno Tournai festeggia il suo Carnevale il 5-6 marzo sul filone portante “En vers & Contre Tout, che darà largo spazio all’immaginazione di chi parteciperà e rimarrà probabilmente tra i ricordi degli Erasmus che avranno l’occasione di viverlo in prima persona.

Questi ultimi si accorgeranno di quanto l’Erasmus gli abbia lasciato, anno dopo anno, mentre parlano con un compagno di corso o nel corso di un colloquio per un’azienda che vuole espandersi all’estero. Qualunque sia stata o sarà la vostra destinazione, l’Erasmus vi darà un occhio sul mondo e vi riporterà alla realtà come un boomerang, ma allo stesso tempo le competenze acquisite anche inconsapevolmente nel corso della vostra esperienza riemergeranno ogni qualvolta ne avrete bisogno.

Una mostra per riflettere

50 gradi di libertà: una mostra per riflettere

Possiamo davvero decidere? Liberi si nasce o si diventa? C’è libertà o ci troviamo in una gabbia

digitale? Sono solo alcune delle questioni che emergono nell’esposizione “50 gradi di libertà” aperta

al Mambo fino allo scorso 22 novembre. Queste, apparentemente facili da sciogliere, sono in realtà

offuscate dall’attenzione che riserviamo a relazioni, studio, divertimento e infine lavoro. Eppure se

non sappiamo qual è il nostro grado di libertà, non siamo nemmeno in grado di sfruttarlo ed

apprezzarlo sino in fondo. Così in occasione di questa mostra nella dotta Bologna, mi sono presa la

libertà di rifletterci (se non in questa città, dove?).

Nella sala più grande dell’esposizione al museo di arte moderna, era impossibile non rimanere

immobili di fronte ai video che illustravano alcuni dei momenti più intensi e tragici della storia (le

guerre mondiali e il nazismo) e le sperimentazioni psicologiche che sono state in grado di

sconvolgere il nostro modo di agire nei confronti del prossimo (l’esperimento dei prigionieri

nell’Università di Stantford). Immagini atroci scorrevano di fronte ai miei occhi: in alcuni frangenti

c’erano delle persone con dei numeri sullo schermo, prigioniere ma consapevoli di trovarsi in una

gabbia, subito dopo si vedevano i ricercatori dell’esperimento dell’università di Stantford.

Recitavano così bene che facevano del male ai soggetti dello studio. Erano manipolati, influenzati e

oppressi dai loro stessi ruoli senza che potessero avvertirlo. Sono stati proprio quegli errori a

spingere i nostri antenati a lottare e capire che cos’è la libertà. Posso percepire ora quella

consapevolezza come se fossi stata io a conquistarla, ma sono davvero libera? altre è come se

predominasse un pilota automatico nella nostra mente.

Se riconsideriamo alcune delle più grandi conquiste dei nostri tempi ce ne accorgeremo: dalla

possibilità di leggere, a quella di curarci, essere educati, imparare nuove lingue, informarci,

comprare i prodotti, unirsi nei sindacati e votare, avere un’assicurazione e infine ad utilizzare la

tecnologia, diamo per scontate gran parte di queste libertà. Eppure se grandi artisti e scienziati non

avessero espresso concretamente la loro immaginazione, oggi non potremmo dedicarci allo studio,

alla lettura o allo sport quando fa buio.

Stessa cosa sarebbe avvenuta senza l’Unione Europea: al di là delle perplessità, ristabilire la pace e

unire gli stati in una comunità ci ha permesso di viaggiare e conoscere altre lingue e culture, come

mai era avvenuto nel corso dei tempi. Un’altra libertà, appunto.

Ma se davvero abbiamo a disposizione ogni strumento utile per incanalare energia e creatività,

allora la risposta alla prima domanda è “si, sono libera”? Nikolaj Berdjaev diceva che la libertà è

innanzitutto disuguaglianza. Essere liberi dovrebbe ad esempio garantire a noi giovani studenti la

possibilità di inseguire le nostre aspirazioni e le nostre passioni e di far propri degli ideali a

prescindere dalle conseguenze.

In altri termini, non dovremmo sentirci colpevoli se studiare Virgilio e Tacito è per noi una

vocazione. Eppure lo facciamo e, nel peggiore dei casi, scegliamo altro per ragioni che opprimono il

nostro volere: una di queste è la paura di fallire. Ecco perché, dal mio punto di vista, liberi si nasce

e si diventa: a dimostrarlo sono non solo coloro che durante le rivoluzioni degli anni ’60 hanno

manifestato con coraggio per acquisire nuovi diritti, come era illustrato in uno dei video di “50

gradi di libertà”, ma anche chi ogni giorno opta per la strada più difficile.

Ho sempre pensato che esistano due facce di una stessa medaglia: solo una di queste corrisponde

alla nostra realtà. Nel mio ideale c’è sempre una persona che abbandona una posizione di stallo per

seguire le sue intuizioni e conquistare i suoi sogni: il motore è la volontà che decide se e come

cambiare.

Questa è la parte della società che preferisco, mentre nell’altra c’è l’inconsapevolezza. I protagonisti

sono, nel primo caso, i premi nobel dell’arte e della scienza o personalità forti, indipendenti e

volenterose, nel secondo, persone comuni che usufruiscono di strumenti come smartphone o tablet

ininterrottamente, ingabbiandosi da soli in quel modo virtuale. Neppure noi studenti siamo esenti da

questo meccanismo. Ma, al di là di ogni strumento, a renderci meno liberi sono le nostre sensazioni.

Dopo i terribili fatti di Parigi, andare ad un concerto, seguire una partita di calcio e terminare la

cena in ristorante per alcuni è diventato un incubo: venerdì 13 novembre a Parigi ha ristabilito la

paura in molti di noi. Ecco che cosa ci opprime davvero. Il terrore, anche se impercettibile, è in

grado di ostacolare ogni giorno la nostra libertà: non siamo più padroni di chi siamo, chi

diventeremo e cosa facciamo. Solo ribellarci alla stessa paura, può ridarci allora il nostro grado di

libertà.

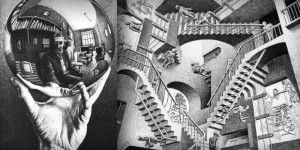

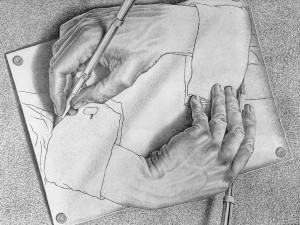

Uno sguardo nel mondo di Escher

Si dice che in anni di crisi, la cultura si stia avvicinando sempre più a ciò che era nel momento d’oro della borghesia: una grande risorsa cui solo pochi potevano accedere. Questo non è però il caso della mostra di Escher che rimarrà a Bologna presso il Palazzo Albergati ancora sino al mese di luglio. Qui si incentiva lo studente universitario alla visita, non solo con una riduzione studiata ad hoc, ma anche con il cosiddetto “lunedì universitario” che offre ulteriori sconti. Ed è così che mentre passeggiavamo come tante altre sere sotto i portici di Bologna io e la mia collega di corso abbiamo deciso di dedicare il primo lunedì di questa primavera al grande artista. Ed eccomi qui ora a raccontarvi le sensazioni e riflessioni che ha suscitato in noi l’illusionismo di Escher.

Il primo ingresso in un palazzo che porta il nome di un’antica e prestigiosa famiglia di senatori bolognesi non può di certo lasciare indifferenti: la storicità del luogo è evidente e non si può resistere al piacere di regalarsi un ricordo con il primo selfie di fronte alla sfera riflettente affianco all’ingresso. Dopo di ché l’attenzione è tutta verso il Palazzo Albergati che, ristrutturato solo recentemente dopo che l’incendio del 2008 lo aveva reso inagibile, ha aperto a marzo una delle mostre più intriganti, quella del matematico e fisico Escher.

Sin dalla prima sala, è impossibile smentire quello che si dice di lui: fu infatti davvero uno dei pochi a costruire con delle leggi matematiche non semplici strutture geometriche, ma vere e proprie opere d’arte, arrivando così a dare un equilibrio al continuo dissidio tra scienza e creatività.

Questo è il primo elemento di straordinarietà in Escher: riuscire a guardare e rappresentare il mondo da un’altra prospettiva, il che oggi potrebbe apparire semplice e quasi scontato, mentre allora non lo era affatto.

La sua lotta maggiore, però, era lontana dalle pagine delle riviste che lo avevano calpestato per poi rieleggerlo come artista, così come racconta l’audio guida che, se avrete la possibilità di visitare questa mostra, non potete assolutamente mancare di prendere con voi. Sarà infatti la voce di un critico d’arte a raccontarvi che, come tanti ragazzi nel periodo dell’adolescenza, Escher aveva attraversato un momento conflittuale col mondo accademico il quale, per sbaglio e per fortuna, lo aveva portato in Italia. I genitori, infatti, avevano pensato allo stivale come meta di un viaggio a breve termine che aiutasse il proprio figlio a superare una lunga depressione, e così fu.

I paesaggi del sud Italia avevano stupefatto e ispirato Escher a tal punto da realizzare diverse xilografie: Escher ha dunque riprodotto la bellezza del sud della nostra Penisola, dandole un senso profondo del magico e dell’illusione che vi lascerà probabilmente così colpiti da infondervi la curiosità di esplorare quei posti che noi stessi spesso snobbiamo alla ricerca di qualcosa di più in terre lontane. Chissà che cosa.

Quello che però rimane impresso, al di là della complessità delle forme geometriche utilizzate o una rappresentazione interiore, di cui lui stesso nega l’esistenza, è la minuzia dei particolari: Escher aveva la capacità di inserire figure piccolissime all’interno delle sue rappresentazioni con una perfezione nel disegno che fa pensare quasi ai dipinti e mosaici dell’arte bizantina.

La mostra però non è stata solo un susseguirsi di opere: all’interno di questa si nascondono diversi enigmi, che aggiungono al carattere suggestivo della visita nelle varie sale, anche un senso di suspense. Prendete per esempio i profili di due visi omologhi e metteteli vicini, se li avrete sistemati nel verso giusto vi apparirà un vaso. Oppure, osservate i vasa physyognomica di Luca e Rosa: vi anticipiamo solo che vi riveleranno qualcosa di nuovo.

Ma questo è solo l’inizio del tour: sentirsi parte di un’opera d’arte e scattare una foto con uno sfondo di geometrie in bianco e nero rende l’esperienza culturale un momento divertente quasi come una breve gita scolastica, ma con meno affollamento e più consapevolezza per il valore e l’impegno speso dall’artista e dai curatori.

Dopo mezz’ora nelle sale perse tra enigmi e teorie aberranti, ci siamo rese che occorre più di un’ora di fine serata per godersi i suoi libris e la creazione di finti piani tridimensionali. Mancando solo 30 muniti alla chiusura è stato quindi necessario affrettarsi per vedere tutto, mentre il servizio di sicurezza ricordava ogni 10 minuti a noi e ai pochi altri visitatori che la mostra stava per chiudere. Questo non ha quindi permesso di incantarsi su ogni opera con la stessa intensità, ma sicuramente lo specchio magico, le due mani che disegnano e il cubo di Necker rimarranno impressi nei cassetti della memoria per tanto tempo ancora, così come l’idea che un ragazzo giovane con impegno e creatività possa riuscire a creare cose straordinarie.

Era stato proprio lui a dirlo: “solo coloro che tentano l’assurdo, raggiungeranno l’impossibile”. Non se n’era ancora reso conto, ma stava parlando di se stesso.

Scienze della comunicazione: che cosa si studia?

“Bisognerebbe abolire alcune lauree inutili come quella in scienze della comunicazione”: sono queste le parole di Maria Stella Gelmini, ex ministro dell’Istruzione nel corso di una puntata di Ballarò del 2011. Da allora non è cambiato molto e mentre si naviga su internet si leggono ancora lodevoli definizioni come scienze delle merendine o delle tubature, laurea facile e chi più ne ha più ne metta.

“Io so perché so di non sapere” così diceva Socrate in suo celebre discorso. Una nozione che in molti non hanno ancora appreso, decantando verità assolute per celare una manifesta ignoranza, poiché chi da un giudizio negativo su scienze della comunicazione è proprio chi non ha alcuna idea di cosa si studi. Ed è proprio da qui che vogliamo partire svelando chi siano veramente questi mendicanti dell’arte del comunicare.

Dinamici, creativi, flessibili, autonomi, duttili, capaci di adattarsi a più mestieri e ancora esperti della parola, orale e scritta, futuri imprenditori manageriali, e possibili scrittori e giornalisti e persino editori: ecco i termini appropriati per parlare dei dottori e delle dottoresse in scienze della comunicazione, che possiamo far rientrare più semplicemente in tre campi principali: le relazioni pubbliche, la pubblicità e il giornalismo.

Per spiegare meglio da un punto di vista pratico, quindi, abbiamo deciso di dare la parola a chi ha intrapreso questo percorso culturale, nato all’incirca 10 anni fa, quando con l’avvento dei media, si è avvertita una forte necessità di esperti in comunicazione.