Sono stata venti giorni in Sardegna, a Nuoro, sullo scavo nuragico di Tanca Manna. Ogni parola che potrei usare per descrivere questi giorni potrebbe risultare troppo melensa o poco scientifica e forse è proprio così, perché banalmente si teme di essere sempre scontati e ovvi quando si parla di un’esperienza di vita.

All’inizio non pensavo fosse così… bello: vedevo tutti così esperti, così bravi, mentre io mi sentivo un’imbranata totale. Tira il piano, vai di trowel anzi no, usa il piccone perché si passa ad un altro strato; pulisci con la scopa, raccogli terra con la sessola, sta’ attenta a non confondere i frammenti di ceramica con le pietre, non ne parliamo dei reperti! Scrivici il numero sul sacchettino, il tuo settore, la tua unità stratigrafica e il quadrato….Si, ma il nord? Qual è il nord? Ah, quello lì. All’inizio ti sembra di non riuscire a sopportare la fatica fisica, le ginocchia a fine giornata ti fanno male, ogni tanto un polso decide di non collaborare. Si arriva stanchi alla sera e magari c’è da sistemare un fotopiano, da inserire i frammenti conteggiati in un database. Le giornate non finiscono mai, ti porti il lavoro a casa e magari pensi al giorno dopo, quando la sveglia suona sempre puntuale la mattina presto, mentre tu la sera tardi sei ancora lì davanti ad un pc. Eppure quelle ore interminabili sono le più fruttuose.

C’è una sensazione che provi. Una sensazione, quella giusta, quella che ti fa capire che il tuo posto è proprio quello. Che non hai bisogno di vagare ancora perché tutto (la fatica, la terra tra le mani, le ore sullo scavo scandite da una campana in lontananza, che sembrano non passare mai, e quelle della pausa che invece volano) ti viene ripagato. È un senso di appagamento, di soddisfazione, di completezza. Ti senti colmo di tutto ciò che vedi, che impari anche solo sentendo parlare gli altri. Fisico e mente collaborano insieme, nessun elemento è improduttivo, si impara a prestare attenzione ai più piccoli dettagli, alla composizione del terreno così come all’impasto di ceramica di una teglia o un tegame.

Il lavoro dell’archeologo è di una sensibilità particolare: non ci si può permettere di non avere cura per ciò che si riporta indietro dal passato. Non ci si può permettere di non rispettare ciò che il terreno ci dice, se si vuole aggiungere, di volta in volta, un piccolo pezzo ad un grande puzzle, che è quello della conoscenza e della consapevolezza delle tracce della storia, delle abitudini, delle vite della gente che ha vissuto in quei posti poi diventati siti di ricerca.

Un altro fattore importante che gioca un ruolo decisivo durante il tuo scavo, è quello umano. Sembra facile: in realtà, condividere una casa con dodici persone diverse, con le loro abitudini, i loro pregi, difetti, sogni e caratteri è qualcosa di difficile se non hai pazienza o spirito di adattamento. Ognuno di noi ha imparato, piano piano, a conoscere quello che c’è appena dopo il primo strato, la facciata, l’impressione iniziale. Condividere tutto ti insegna davvero cosa significhi non solo il rispetto per l’altro, ma prima di tutto il rispetto verso te stesso. È un po’ la solita storia del “non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”, il che implica accortezza in ogni decisione o azione. Non si è mai soli, è vero, ma forse si è soprattutto soli quando si prendono delle decisioni che devono riguardare anche gli altri, che magari hanno poca o nessuna esperienza e non sanno come districarsi tra le cose.

Essere responsabili nel lavoro e nella vita è il più grande insegnamento, e forse l’unico decisivo, per diventare delle persone che affrontano ogni situazione, problema, investimento su se stessi in modo maturo, senza perdersi troppo nei fronzoli inutili che rallentano il ritmo e ci rendono pigri di fronte alle decisioni o alle scelte. Ecco. Io non saprei esprimere con altre parole quest’esperienza. Oppure sì: quando trovi la tua strada, non hai più bisogno di sentirti qualcuno per forza, perché pretendi che la tua intelligenza o bravura ti siano riconosciute in modo plateale quanto egocentrico. Semplicemente, tu cammini sicuro del tuo percorso, forte del fatto che i sassi lungo la via dovrai togliergli da solo, ma sicuro che ogni ostacolo superato ti avvicina alla meta, che non sarà mai troppo vicina; quando ami ciò che fai e ciò che vuoi davvero, non esistono arrivi ma solo percorsi, spazi che si ampliano sempre più e non si riempiono mai abbastanza, quando ti chiedi spesso il perché ma soprattutto ti dai le risposte giuste. È come dice De Andrè: per la stessa ragione del viaggio, viaggiare.

Ivana Matarazzo

Riflessioni su “Capatosta” – rassegnazione e speranza di una città violata

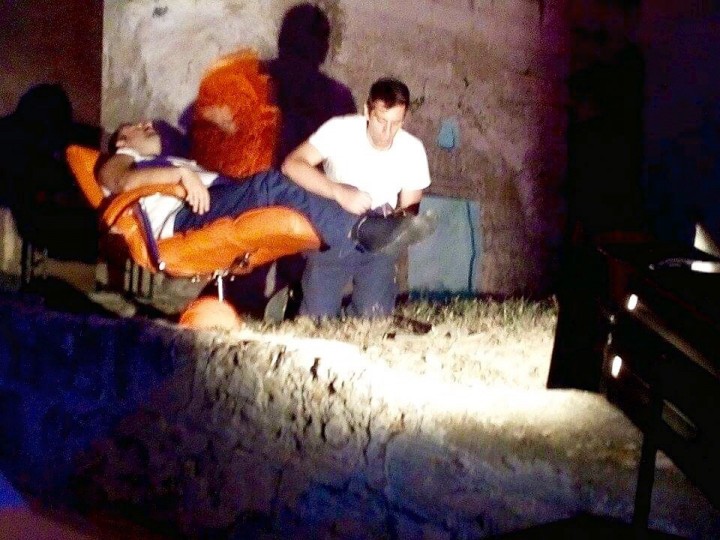

Ci sono spettacoli che non puoi soltanto guardare: li devi sentire, ma sentire da dentro. Devono rimbombarti dentro le parole, le pause, i silenzi, il suono delle melodie che accompagnano gli attori. Scrivo di “Capatosta”, lo spettacolo vincitore del bando Storie di Lavoro 2015, tenutosi , ieri a Laterza, in provincia di Taranto, non solo perché il tema, quello delle morti sul lavoro dell’Ilva, tocca la mia sensibilità in quanto pugliese, ma anche perché credo fermamente che questo tema leghi indistintamente Nord e Sud, perché siamo tutti figli e carnefici, allo stesso tempo, di un modo di fare, pensare, agire e ragionare spesso mortalmente opportunista.

Ci sono spettacoli che non puoi soltanto guardare: li devi sentire, ma sentire da dentro. Devono rimbombarti dentro le parole, le pause, i silenzi, il suono delle melodie che accompagnano gli attori. Scrivo di “Capatosta”, lo spettacolo vincitore del bando Storie di Lavoro 2015, tenutosi , ieri a Laterza, in provincia di Taranto, non solo perché il tema, quello delle morti sul lavoro dell’Ilva, tocca la mia sensibilità in quanto pugliese, ma anche perché credo fermamente che questo tema leghi indistintamente Nord e Sud, perché siamo tutti figli e carnefici, allo stesso tempo, di un modo di fare, pensare, agire e ragionare spesso mortalmente opportunista.

La storia di ieri è la storia di un padre che, ogni giorno prima di recarsi nell’acciaieria più famosa d’Italia, dà un buffetto sulla guancia al figlio, lo bacia in fronte mestamente, prima di consegnarsi all’inferno sperando di uscirne vivo. È la storia di una città violata e dei suoi cittadini. La storia di una rabbia atavica, che corrode le viscere; ribolle nel sangue, a tratti silenziosa, a tratti urlante. Soprattutto, la storia di due facce di una stessa medaglia. Da una parte, la voglia di cambiare, di spezzare un ciclo doloroso che comprende morti sul lavoro, malattie, inquinamento; dall’altra, la rassegnazione, a tratti l’egoismo di chi sceglie di chinare la testa, di assuefarsi a quel ciclo perché, in fondo, quando si ha una casa, una famiglia, una macchina, non si ha tempo né voglia di pensare a far la rivoluzione. Andrea è un giovane laureato che ha perso da poco il padre, morto di tumore al fegato. Insiste nel dire che, quella, è una morte a causa del lavoro, ma si scontra con l’ostinazione di Gaetano, operaio più anziano, che con sarcasmo gli chiede se crede ancora che esista una classe operaia. “Non esiste più!” Afferma convinto, perché per lui a dominare incontrastato è il menefreghismo degli stessi tarantini, che per cinquant’anni hanno subito le nefandezze dell’Ilva, dello “stabilimento” per eccellenza del Sud Italia, senza muovere un dito, fino a quando “qualcuno” non ha ipotizzato che sí, l’Ilva è responsabile della diffusione dei tumori, del riversamento di rifiuti tossici nel mare, dell’assenza di sicurezza che provoca morti che presto vengono dimenticate.

Nemmeno la morte, infatti, suscita sdegno; nemmeno la morte contribuisce a restituire alla persona la sua identità di essere umano tramutatosi in cosa, nell’incessante e ripetuto ritmo della fabbrica. Amare quanto realistiche le battute di Gaetano: sanno di quell’alienazione consapevole al meccanismo innescatosi che non lasciano spazio alla speranza che qualcosa possa cambiare. Tutto ciò che conta è finire il turno, aspettare la cassa integrazione per partire. Non ci si iscrive al sindacato perché non si ha nulla da contestare, o meglio non si deve contestare nulla; non ci si mette l’elmetto perché, tanto, la sicurezza cos’è? Non si parla di morte sul lavoro se non sei morto sul lavoro, ergo non si prende minimamente in considerazione l’ipotesi che esista un altro tipo di morte, ovvero quella di Stato, che riguarda tutti. Indistintamente. Il finale dello spettacolo sa di macabro, ma il messaggio che emerge è la possibilità di poter, un giorno, “uccidere” la vigliaccheria di chi china il capo e accetta un destino funesto come se fosse la normalità. La normalità dovrebbe essere vedere un uomo contemplare il mare d’inverno, sentire l’infrangersi delle onde sugli scogli, poter immaginare scenari diversi al di là dell’orizzonte; dovrebbe essere – anzi deve – ricordare ogni nome, ogni uomo che non è più, non solo perché defunto, ma anche perché un sistema lo considera una cosa, un ammasso di carne e ossa che piano si confonde con l’acciaio e lo inghiotte, in silenzio.

Veloci, come delle volpi nei sentieri

Qualche sera fa si è svolta la presentazione del libro dell’avvocato penalista Andrea Speranzoni, intitolato “A partire da Monte Sole” ed incentrato sulle vicende delle stragi compiute tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 dai militari della XVI divisione Reichsführer, coadiuvati dai fascisti italiani, a causa delle quali persero la vita quasi ottocento persone, tra cui 221 bambini di età compresa fra i quattordici giorni di vita e tredici anni. All’incontro c’era anche un testimone chiave delle stragi, il signor Ferruccio Laffi, rappresentato in tribunale proprio dall’avvocato Speranzoni.

La vicenda viene ripercorsa dall’avvocato in un modo pacato, ma deciso, come se ci stesse raccontando una storia dell’orrore inventat. Nell’aula cala un silenzio carico di attesa, rammarico, incredulità a tratti. Le date sono fondamentali per comprendere non solo ciò che accadde a Marzabotto e a Monte Sole, bensì anche ciò che fino al 1994 l’avvocato definisce un vero e proprio insabbiamento delle prove.

Facciamo un salto temporale di cinquantasei anni: siamo nel 1960. Il quattordici gennaio di quell’ anno, il procuratore generale militare, Enrico Santacroce, dispone l’archiviazione provvisoria dei fascicoli che incriminano i responsabili delle stragi. È un abuso di potere, perché l’occultamento non permette la loro spendibilità penale. Nel 1965, la Germania chiede all’Italia di essere messa al corrente di “eventuali” fatti commessi dalle SS in territorio italiano; detto fatto, Palazzo Cesi spedisce i fascicoli alla Repubblica Tedesca, che tuttavia li rimanda al mittente considerandoli “irrilevanti”. Ci si dimentica di queste prove nascoste nell’ armadio della vergogna – così definito dall’avvocato – sino all’estate del 1994, quando l’archivio viene rivelato. Ci si aspetterebbe la conduzione delle indagini dal momento della riapertura dell’archivio, tuttavia, non è così: il primo atto d’indagine è dell’aprile 2002. L’avvocato Speranzoni sottolinea, in modo chiaro e a scanso di equivoci, una vera e propria inerzia da parte dei magistrati, che decidono di non indagare sulle vicende. Nel marzo 2002, il presidente tedesco Johannes Rau incontra il nostro presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi. Rau muove un’accusa grave sulle “iene” che macchiarono di sangue innocente le loro camicie nere, lì a Monte Sole. La molla che incentivò un’effettiva riapertura del caso con indagini serie si deve ad un servizio giornalistico proprio nei luoghi delle stragi. Negli anni 2005 – 2006 le indagini si dichiarano concluse. Il 13 gennaio 2007, viene emessa la sentenza di primo grado che condanna gli otto responsabili delle SS che parteciparono all’eccidio. L’appello contro la sentenza di condanna viene discusso nel 2008, ma la condanna è definitiva: il risarcimento in sede civile nei confronti delle vittime e degli enti pubblici ed otto ergastoli. Qui arriviamo al punto focale del discorso dell’avvocato. Tale risarcimento e tali ergastoli non sono mai stati attuati. Il primo grande interrogativo è: perché? Forse per non incrinare i solidi rapporti tra l’Italia e la Germania? Il processo tenutosi a La Spezia è importante anche, se vogliamo, per uno studio linguistico e psicologico sulle parole e sugli atteggiamenti degli imputati. Nella città ligure, infatti, vennero sentite due ex SS, mentre altre testimonianze vennero raccolte dai giornalisti. Albert Meyer, comandante di squadra che circondò l’oratorio di Cerpiano, sbarrò le porte e lasciò morire cinquanta persone, si vanta di aver trattenuto due giorni le vittime per “farle soffrire di più”. Le parole sono chiavi d’indagine, spie di un sadismo lucido ed efferato, non di una pazzia che vaneggia.

Mi viene in mente Anna Harendt che, nella “Banalità del male”, parla dell’atteggiamento lucido dei più grandi criminali della seconda guerra mondiale, durante il processo condotto nei loro confronti, che quasi guardavano attoniti gli avvocati dell’accusa perché, in fondo, loro avevano “solo” eseguito gli ordini del Terzo Reich. Speranzoni cita solo due dei modi con i quali i soldati tedeschi appellavano le vittime: “bacilli di sinistra” (si fa riferimento proprio all’orientamento politico, giustificando gli omicidi da un punto di vista politico) e “fiancheggiatori delle bande”. Quest’ultimo termine ha qualcosa che va oltre il crudele, perché i “fiancheggiatori delle bande” altro non erano che i bambini. La narrazione della strage non si ferma al processo, bensì continua, perché l’avvocato parla proprio di “silenzio di Stato”: è quello che avvolge, ad esempio, la figura di Carl Hass, agente segreto inserito nella rete di spionaggio americano, che compare in due film (uno del 1962, l’altro del 1969) interpretando un ufficiale tedesco, proprio negli anni ’60, in cui pendeva su di lui un mandato di cattura internazionale. Hass paga per la strage delle Forze Ardeatine solo nel 1998; un suo verbale viene acquisito da un giudice che indaga sulla “strage della tensione” e su Piazza Fontana. Insomma, qui la Storia entra prepotentemente nelle vite della gente, creando legami e nodi inscindibili tra due eventi temporalmente distanti, ovvero appunto gli eccidi del 1944 e l’attentato terroristico di Milano, del 1969, e mette in luce una connivenza tra assassini che, per la gente comune, è quasi improbabile. Qui, emerge anche un altro personaggio importantissimo per comprendere la Storia italiana: è l’intellettuale e regista Pier Paolo Pasolini. Egli, nel 1974, si reca a Gardelletta di Monte Sole per riprendere uno dei suoi film cult, ovvero “Salò o “le 120 giornate di Sodoma”. Pasolini non sceglie proprio quel luogo per un semplice caso: egli è consapevole del messaggio più o meno implicito che, attraverso il film, vuole inviare, ovvero la denuncia della spersonalizzazione e deumanizzazione delle vittime, ridotte a semplici “cose” da parte del nazismo. Tuttavia, alcune riprese furono sottratte nel 1975, anno cruciale per Pasolini: infatti, da un’indagine condotta a Roma, alcune di queste bobine dovevano essere oggetto di scambio, proprio in quell’anno, all’idroscalo di Ostia, in cui venne trovato senza vita proprio il regista. Da notare la modalità con cui fu ucciso Pasolini, il vilipendio sul suo corpo che, stando a quanto afferma con certezza Andrea Speranzoni, fa riferimento all’ideologia reificante del sistema nazista. Tale ideologia rientra anche nel “nuovo modo di essere criminali nell’Italia di quel tempo” (cit.) . Ancora. Luigi Di Gianni, regista, si reca a Monte Sole per parlare con le vittime, perché vuole girare un documentario per la Rai, che però “stranamente” non verrà mai pubblicato. Le verità raccontate dai testimoni scompaiono. Sono gli anni in cui Pasolini sta girando “Accattone”, in cui il personaggio principale, Vittorio, interpretato da Franco Citti, viene definito “mostro umano”, giustificando così la misera fine a cui va incontro. Forse che Pasolini faceva riferimento proprio agli epiteti offensivi con cui le SS appellavano le loro vittime, per giustificare i loro crimini?

Torniamo alle vittime, alle parole, alla loro dignità. Dignità è, ancora una volta, il termine che inquadra meglio l’atteggiamento di Ferruccio Laffi. L’anziano signore quasi si vergogna di raccontare ciò che ha visto e subito. Abbassa la testa, quasi chiude gli occhi per cercare nel buio senza forme quelle parole dolorose che, fino a martedì, non erano mai state raccontate ad un pubblico. Parla piano, incespica nei termini italiani “Preferisco parlare in dialetto, ma so che non tutti potrete capirmi”. Lui era contadino; la sua era una famiglia povera, normale come tante altre. Erano in diciotto in casa: tre fratelli partiti in guerra, i suoi genitori, due cognate, gli altri fratelli e nove nipotini. Si divideva la casa, il letto, il companatico. Si lavorava duro, tanto che non c’era nemmeno tempo per soffermarsi a riflettere sulla guerra che, fino alla mattina del 29 settembre, era sentita come qualcosa quasi di distante. La guerra, però, non solo non era distante, bensì giocava con i fili della vita della sua famiglia, decidendo al momento giusto quando far cadere a terra i suoi burattini. Se le ricorda, Ferruccio Laffi, le cannonate del 29 settembre 1944. I tedeschi corrono rapidi dalle montagne, fanno razzie ai casali vicini. Lui e i suoi fratelli corrono, veloci come volpi nei sentieri del bosco vicino casa. Aspettano lì tutta la notte: l’indomani, tutto sembra finito. Una quiete cala a forza sul paesaggio, quasi come fosse una maschera che nasconde la realtà che sta per svelarsi davanti agli occhi di Ferruccio: giunto a casa, l’orrore gli si palesa davanti con violenza. Diciotto cadaveri, diciotto vite violentate, mutilate, uccise, vilipese. Durante il racconto, Ferruccio non trattiene le lacrime e cade in un pianto liberatorio: “Mi sembra di vederli ancora qui davanti a me” e tende le mani, come per dare enfasi a ciò che dice: “Mio padre era accanto alla porta, tutto rannicchiato, di fronte alle vittime. Gli hanno fatto vedere lo spettacolo prima di ucciderlo…”. L’aula è pietrificata, quasi non respira, non si muove. Vedo una moglie stringere le mani di suo marito e forse quel gesto è il simbolo esterno di ciò che tutti, indistintamente, proviamo. Ferruccio Laffi riprende fiato e racconta della sua odissea personale: dovette nascondersi con altri due amici nei boschi, per sfuggire ai tedeschi. Si cibava di bacche, percorreva i sentieri più impervi “come una volpe”. Viene catturato dai tedeschi che lo portano in degli appartamenti con altre persone, dei “campi di concentramento” come li definisce, in cui lavora duro e manda giù lacrime amare, tutte le volte che sente i colpi di pistola che decretano la fine di un prigioniero, a caso. Riesce a scappare, si unisce ai partigiani fino a quando la guerra finisce. Il suo racconto s’interrompe così. Ciò che più stupisce è la normalità, quella che è seguita dopo queste scelleratezze e che non ha consentito alla giustizia di fare il suo corso, anzi: si è imposta nella quotidianità, dando la possibilità a questi beceri criminali di fare le loro vite indisturbati, portare i nipotini a scuola, ricoprire ruoli importanti, ricevere addirittura medaglie al valor civile nei loro paesi tedeschi. La memoria….La memoria si costruisce non chiudendo gli occhi, non arrendendosi a ciò che sembra e non è, per vigliaccheria, per comodità. La paura di guardare fa chinare il mento, fa credere che ciò non possa essere mai accaduto, perché ci si dimentica di avere una coscienza collettiva che, in quanto tale, deve saper problematizzare. “Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti” canta De Andrè: come dargli torto?

Il G8 di Genova con le parole di un padre

C’è una costante nella mia quotidianità che, in questi giorni, si palesa spesso: la dignità del dolore. Io, questa dignità del dolore, l’ho rivista anche ieri sera, nell’aula II della Facoltà di Lettere e Filosofia di Via Zamboni 38. L’ho rivista nelle parole, negli atteggiamenti e in quel sarcasmo sottile di Giuliano Giuliani, padre di Carlo Giuliani, giovane ragazzo ucciso con un colpo di beretta durante gli scontri del 20 luglio 2001, a Genova, in occasione del G8. Avevo sei anni nel 2001, quindi ricordo a stento i miei primi quaderni di italiano, pieni di lettere da ricopiare in bella copia. Non posso assolutamente ricordare ciò che i tg dell’epoca dissero, in merito alla vicenda. Posso, però, ricordare un film: Diaz. Ricordo che si parlava di ciò che accadde in quella scuola genovese, nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2001. La polizia massacra di botte 93 ragazzi, giustificando tale massacro con l’appellativo di “perquisizione legittima“.

Stando a quanto la Polizia afferma, era giunta in questura una soffiata secondo la quale, in quella scuola, vi era possesso di molotov da parte dei ragazzi che, per il codice penale, è un reato di terrorismo, punito fino a quattordici anni di carcere. “Macelleria messicana” è stato, in un secondo momento, il modo in cui i tribunali, i telegiornali e l’opinione pubblica hanno definito ciò che successe davvero tra quelle mura. “Uno schifo” sembra a Giuliano Giuliani, il modo più corretto, giusto, appropriato, veritiero per definirlo. Non voglio soffermarmi sulla repressione effettuata dalla polizia per eliminare un movimento nato nel 1999 e chiamato “Il popolo di Seattle“, che aveva come scopo quello di opporsi alla globalizzazione e di creare un vero e proprio “Parlamento mondiale” fatto da gente comune e contrapposto ai Parlamenti in cui i potenti decidono le sorti di un Paese; non voglio soffermarmi sul ruolo delle intelligence che già un paio di anni prima del G8 organizzavano tale repressione; né mi soffermerò sul precedente di Goteborg dello stesso anno, in cui la polizia attuò tali violenze con le stesse modalità che, qualche mese dopo, si sono ripetute nel capoluogo ligure; né dirò delle forze dell’ordine che, nella mattina del 20 luglio, benché fossero a distanza di 100 m dai cosiddetti “black block”, decisero di non intervenire, preferendo, invece, caricare e massacrare: ci sono anche telefonate registrate di cittadini comuni che esortano la polizia ad intervenire, perché nei loro quartieri le tute nere erano particolarmente attive. Superando ogni logica giuridica e prima di tutto umana, sono state usate anche spranghe di ferro contro i manifestanti pacifici, alcuni dei quali avevano i palmi delle mani colorate di bianco, segno di resa. Non darò voce allo sdegno nel sapere che i poliziotti implicati nella vicenda e nell’omicidio di Giuliani, non solo non sono stati puniti, bensì hanno anche avuto una carriera brillante. No.

Io voglio soffermarmi sulla figura di un padre addolorato, straziato, a cui hanno ucciso un figlio non una, bensì due volte con l’insabbiamento delle prove e la liquidazione della vicenda, ma che decide di imparare ad usare programmi tecnologici per sviscerare, sminuzzare, analizzare ogni conversazione telefonica, ogni foto, ogni video di quegli otto secondi fatali per il figlio, come se si fosse preso l’incarico di lustrare il volto macchiato di sangue e menzogne della giustizia italiana, che in quel momento decise di non vedere. Anzi no, fece una cosa peggiore: vide con indifferenza quel corpo a terra, ancora pulsante di vita e finito da un sasso lanciato da un poliziotto, ma fu scettica quanto basta; poi, preferì girare i tacchi e andare a sedersi comodamente in poltrona, archiviando il caso. Come, però, ha detto Giuliani: “Bisogna fare i nomi, ragazzi, non generalizzare, perché non tutti sono così marci“. Certo, non tutti. Giusto quelli da inserire nel nuovo cerchio degli ignavi del XXI secolo.

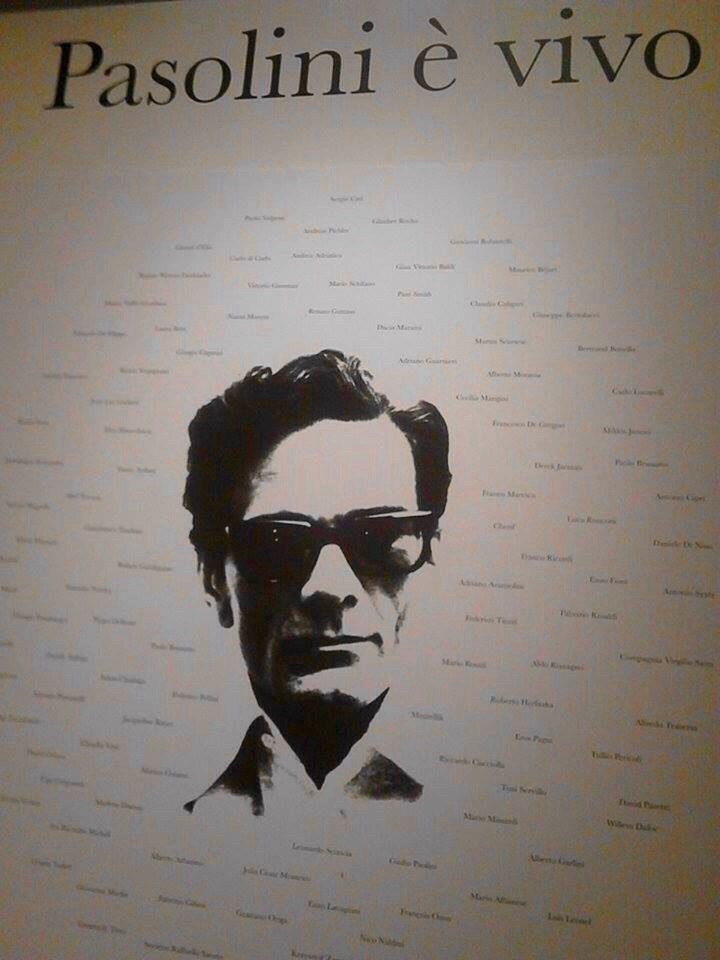

Officina Pasolini, ovvero gli occhi di un uomo incompreso

Lui mi osserva. Sta lì appeso ad un muro, con il suo sguardo deciso che cela un velo di malinconia disperatamente equilibrata, e mi osserva. Anche io osservo questa foto, mi chiedo come possa essere così eloquente nella sua laconicità. Mi chiedo come mai questa foto riesca a diventare una Medusa pietrificante, come faccia un volto fissato per sempre e salvato dalla decadenza del corpo e dallo scorrere insensibile del tempo a catturare l’osservatore e a capovolgere i ruoli: l’osservatore diventa osservato, l’osservato si trasforma nell’osservatore che inchioda. Occhi. Questa mostra fotografica su Pier Paolo Pasolini potrebbe intitolarsi anche semplicemente così. Sono due occhi sinceri, scuri, mediterranei. Stridono con la mascella squadrata e le labbra sottili, da persona dura; stridono con il portamento elegante, le mani dietro la schiena, le gambe leggermente aperte in una posa autorevole. Pasolini non era un duro. Pasolini era ciò che gli occhi mostrano: “se lo guardi, ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente” scrive in “La terra di lavoro”. La mostra è allestita al Mambo, a Bologna, proprio la città che gli diede i natali. Bologna fu, per Pasolini, una patria vera e propria, in cui approdare sempre quando rischiava di sentirsi apolide. Anche dopo il suo trasferimento a Roma, infatti, rafforzò i legami culturali con gli intellettuali Roberto Roversi e Francesco Leonetti, e nel 1955 fondò “Officina”, una rivista di poesia improntata su un razionalismo dalle matrici gramsciane e marxiste e su un neosperimentalismo contrapposto alla letteratura ermetica e neorealista.

“Officina” è il titolo della mostra e anche, se vogliamo, un insieme di parole chiave che racchiudono l’estro artistico dell’intellettuale, pittore, poeta, regista. La prima parola chiave è: luoghi. Pasolini sceglie i luoghi non perché spinto dalla ricerca spasmodica della quiete, in cui rinvigorire lo spirito, non per dimenticarsi di se stesso né tanto meno per ritrovare se stesso. Egli si concentra sul Sud d’Italia, su Casarsa, sulle borgate romane ed il suo è un intento politico e filantropico. Politico perché crede fermamente nel riappropriarsi di quella spontaneità genuina che il consumismo di una società “liquida”, per citare Baumann, stanno uccidendo; filantropico perché, mitizzando quelli stessi luoghi, li rende simboli di un valore universalmente condiviso. L’intellettuale crea anche una corrispondenza “di amorosi sensi” tra i miti, legando tra di loro la figura di Narciso, a quella di Cristo, a quella della madre. Madre è la seconda parola chiave per Pasolini. Con la madre, egli ha un rapporto viscerale, d’amore e angoscia: la supplica di proteggerlo, di dargli ripetutamente una nuova vita; la madre è la rosa, la primavera, ma al tempo stesso è come se volesse scrollarsi di dosso la sua ombra ingombrante, perché quell’amore esclusivo non ammette condivisione e porta all’isolamento, alla solitudine. La madre, per Pasolini, potremmo dire che sia una Madonna assassina e triste: tutte le madri rappresentate da lui lo sono, passando da Anna Magnani in “Mamma Roma”, fino a Maria Callas in “Medea”. Questo dolore che porta in scena è il dolore di esistere in quanto esseri umani. Il “selvaggio dolore di essere uomini” è anche quello di essere allontanato dal Friuli, regione della sua intimità proiettata all’esterno. Qui, Pasolini s’impegna politicamente, studia il dialetto originario, ha le sue prime esperienze omosessuali e per queste viene allontanato, perché accusato di aver commesso atti impuri con due ragazzi alla festa di paese. Pasolini è un uomo di fede. La sua produzione artistica è anche una produzione “eucaristica”. È la rappresentazione del Cristo, dietro il quale si nasconde il poeta stesso. Un Cristo “figlio”, sacrificato all’altare dell’egoismo umano; un Cristo “comunista”, un personaggio di “borgata”, che lotta per i più poveri, per i relitti umani della società, che attua un vero e proprio conflitto civile tra classi sociali. Il diverso è escluso, così come Medea nell’omonima rivisitazione della tragedia greca di Euripide. Il diverso è barbaro, mago, omicida della sua stessa prole. La focalizzazione sulla tragedia greca, da parte di Pasolini, è anche il pretesto per dipingere una tela moderna e sfaccettata che s’ispira al nucleo familiare, sede di un rapporto complicato tra padri e figli, di una sensualità incestuosa tra fratelli. Questa libertà di costumi Pasolini la rivede anche nel terzo mondo, in Africa, India (dove gira anche un documentario). Pasolini ama questi luoghi selvaggi quanto Tasso amava la libertà sessuale e violenta del satiro nella sua “Aminta”; li ama perché, secondo il suo punto di vista, quei luoghi non erano stati ancora alterati dal consumismo, dal capitalismo, dalla borghesia, dal dominio della televisione che svuotava la realtà di consistenza e sostanza, offrendo allo spettatore una droga potente che è l’assuefazione. Quella stessa assuefazione di cui soffrivano i giovani, devastati da un’assenza di personalità e adoranti solo dinanzi all’altare del dio denaro, così come impone la società borghese. L’io svuotato di identità non si rivela se non nel sogno: la dimensione onirica è la chiave delle dinamiche più oscure e segrete della libertà umana. É il “perturbante”, per dirla citando Freud, ovvero l’Unheimlich, il togliere il velo di Maya da ciò che, apparentemente morto e sepolto, ricompare terrorizzandoci.

Pasolini fu un essere umano che tentò di arginare l’impeto del totalitarismo che manipola le coscienze e si nasconde dietro l’ipocrita maschera del progresso. Non solo: senza voler fare per forza retorica spicciola, la figura di quest’uomo è quella di un animale braccato dai suoi sicari, politici o intellettuali come lui. “Una morte violenta conclude una vita violenta”. Ecco come i telegiornali dell’epoca liquidano la morte di Pasolini. Un mese dopo, “La gazzetta del Sud” scrive: “il delitto non sconvolge, perché Pasolini era dedito alla violenza“. Tutti i giornali, persino Il Manifesto, giornale di sinistra, mettono in luce l’omosessualità e la perversione crudele di Pasolini. Perversione avvalorata dalla versione di Pino Pelosi, il quale aveva dichiarato di aver ucciso Pasolini perché il poeta aveva provato a seviziarlo con un palo di legno. La figura del letterato è così usata per spiegarne la morte, un po’ come se Pasolini fosse stato l’omicida di se stesso, avendo lasciato indizi di una fine turpe, sparsi qua e là tra le sue opere. Questa, però, non è la realtà. Pasolini non voleva morire: stava scrivendo Petrolio – in cui bersaglia pesantemente l’Eni e descrive la distruzione del mondo giovanile e il suo bipolarismo – stava montando Salò. Questo “vate delle puttane”, così come viene definito dalla stampa di destra dopo l’uscita del suo film Mamma Roma, in realtà è un uomo consapevole del cinismo del mondo che “non lo vuole e non lo sa”. È un uomo che compare nella lista di epurandi da portare in Sardegna, il cui autore è il maresciallo De Lorenzo, che vuole tentare un colpo di Stato. La sua analisi disincantata della vita, descritta senza tralasciare nemmeno le perversioni proprie dell’animo umano lo consacrano nel panorama di quegli artisti a tratti “maledetti”, a tratti “benedetti” e celebrati ancora oggi, perché siamo tutti consapevoli, chi più chi meno, di vivere una vita che molto spesso guardiamo da lontano, perché non sappiamo affrontare i mostri che ci portiamo dentro né quelli che ci perseguitano all’esterno e che Pier Paolo Pasolini, con minuzia quasi maniacale, ci ha svelato.

“Ed io camminerò/ leggero, andando avanti, scegliendo per sempre/ la vita, la gioventù”.

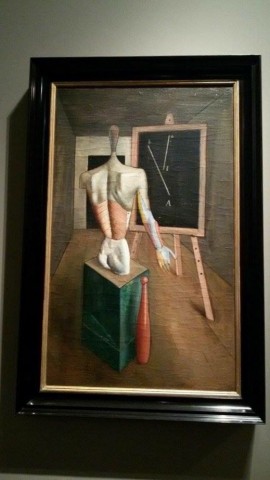

De Chirico tra stupore, sogno e domande esistenziali

Vi piacerebbe se tutto si fermasse in un istante senza tempo, in una stasi perenne su cui aleggia solo il suono sacro del silenzio? Se si usassero gli insegnamenti tradizionali e ben rodati e, a furia di mescerli insieme con l’estro creativo, vedesse la luce l’innovazione? Se le cose più semplici fossero, in realtà, quelle più enigmatiche ?

“La semplicità è l’incanto” diceva Claude Monet.

Incanto è il termine che racchiude la pittura di De Chirico, padre della Metafisica. Nella Metafisica, tutto ciò che sembra reale ad una prima impressione, si rivela non essere così: la luce, i colori sono irreali, la prospettiva è deformata.

De Chirico rappresenta la normalità in un ambiente in cui non domina la normalità: per questo la dimensione cittadina sembra immersa in un alone di indissolubile sacralità. L’artista ci sta dicendo che la realtà che noi vediamo è influenzata da ciò che crediamo, dalla nostra soggettività. Che la realtà non è una realtà, bensì un ventaglio di realtà che si presentano a noi. È un andare oltre, un fieri, un divenire, e banalmente – o forse non troppo – potremmo dire che non è mai ferma alla nostra prima impressione.

La pittura di De Chirico è una pittura dell’inconscio, del sogno. L’occhio, complice la prospettiva, non sta fermo: indaga, cerca, assembla elementi tra loro, vuole una soluzione e questa ricerca lo spinge ad andare oltre. In De Chirico, però, non c’è solo questo: un altro grande tema è la solitudine, quella delle statue recuperate dall’antichità classica, ma soprattutto quella dell’ uomo che ricerca, s’interroga, decide di rompere il muro delle certezze o, meglio, dei parallelepipedi santificati della matematica.

Gli oggetti revocano i desideri sepolti; i dolci – ebraici – che egli raffigura, non sono per i mortali, bensì per un convivio tra immortali.

Per de Chirico si parla di solitudine dei segni, anche, e ciò significa togliere alle immagini delle cose i riferimenti abituali, generando nuove associazioni e significati.

Mi piace pensare a De Chirico come ad un uomo a tratti disincantato, a tratti stupito dall’assenza di logica che domina il mondo. C’è da capirlo: siamo in piena prima guerra mondiale, da lui definita per quello che è: una pazzia.

Quello stupore, quella ricerca dell’alterità, ci accompagna per tutta la mostra, per ogni singolo quadro esposto a Ferrara, nel Palazzo dei Diamanti. Ferrara, che poi è la città che De Chirico più ama, definita da lui “la città della Metafisica” e presente in quasi ogni opera. Ferrara, che fa da sfondo alla sua nostalgia, intesa nel senso greco del termine ovvero ‘sofferenza che nasce dal desiderio del ritorno’.

Io sono ritornata a Bologna con in mente l’eterna domanda senza risposta dell’esistenza: cosa siamo davvero? Uomini resi privi di emozioni a causa della meccanicità della vita, come ci rappresenta De Chirico?

Chissà se poi, a questa domanda, agli sgoccioli della sua vita, l’artista abbia trovato una risposta.

Sweet sweet marja….o no???

“Sweet sweet marja” è il titolo di un film con Maria Grazia Cucinotta, Corrado Calda, Adolfo Margiotta, Pietro Sermonti che ha per protagonista indiscussa la marjuana. Protagonista indiscussa è stata anche qualche giorno fa del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera per la depenalizzazione della cannabis ad uso terapeutico in Italia. La “marja” però non è poi così “sweet”, così dolce perché, se la Coldiretti afferma che, dopo tale provvedimento, si avranno ben 10 000 posti di lavoro e un guadagno di 1,4 miliardi di euro, molti non sono affatto favorevoli all’utilizzo della cannabis, alla sua legalizzazione non solo in campo medico. C’è chi sostiene tale posizione sfavorevole adducendo spiegazioni riguardanti la morale, perché legalizzarla vorrebbe dire aumentare ancor di più il suo consumo tra i giovani, la medicina, poiché alcuni sostengono che gli spinelli siano inutili a livello medico ed espongano a rischi venti volte più gravi dell’uso del tabacco, come la comparsa del tumore polmonare, inoltre, la sicurezza, perché molti ritengono che le organizzazioni criminali comunque riuscirebbero a lucrare su tale commercio, che sarebbe anzi più redditizio. Queste, le opinioni di Maurizio Gasparri, Franco Roberti – Procuratore Nazionale Antimafia – e Elisabetta Bertol, presidente tossicologi forensi italiani.

Altri, sostengono di essere favorevoli a tale legalizzazione perché prima di tutto lo Stato ci guadagnerebbe e non poco; in seconda battuta, andrebbe a contrastare la criminalità perché si toglierebbe guadagno al mercato degli stupefacenti, senza contare che ci sarebbero più controlli sulla distribuzione personale e pene più aspre per chi sfiora le quantità consentite. Inoltre, sarebbe un valido aiuto per coloro che soffrono di malattie terminali. Queste, le opinioni di Roberto Saviano e Umberto Veronesi.

Cosa pensa la gente che vive a Bologna, riguardo a tale tema? Ne ho parlato con Diana, studentessa di Lingue e Letterature Straniere di Rieti, e Gianluca, studente di Lettere Moderne di Fermo.

1) Lei sa cos’è la cannabis? È a conoscenza della recente legalizzazione della cannabis in campo medico?

Diana: Certo, so cos’è la cannabis: una pianta e una droga leggera. Sono a conoscenza della recente legalizzazione, mi piace informarmi: leggo tutti i giorni “Il Corriere della Sera” e “Repubblica”!

Gianluca: Beh certo, lo so (ride)! Si, finalmente era ora: era arrivato a dirlo anche Fedez che bisognava legalizzarla… No scherzo: penso che sia una bel passo avanti.

2)É favorevole ad un suo utilizzo terapeutico?

Diana: sono favorevole ad un suo utilizzo terapeutico, ma tutto deve essere fatto nei limiti e con controlli ristretti. Sono favorevole perché penso che possa essere d’aiuto a chi soffre di emicrania, a chi ha un tumore e fa la chemio; insomma a chi soffre.

Gianluca: si, sono favorevolissimo a qualsiasi utilizzo della cannabis! Infatti non mi vergogno a dire che ne faccio uso, ogni tanto.

3)Crede che la legalizzazione,non solo per utilizzo terapeutico,sarebbe un modo valido per contrastare il mercato illegale gestito dalle mafie, o no?

Diana: può darsi, però la questione che mi spinge ad essere contraria alla legalizzazione non solo ad uso terapeutico è il ritenere che la mafia possa approfittarne, perché la mafia è furba. Secondo me vi è più che altro un introito economico per lo Stato, che una reale ed effettiva lotta al monopolio della mafia.

Gianluca: si, credo che sarebbe un modo valido per contrastare il mercato illegale dalle mafie e, tra l’altro, si potrebbero anche formare posti di lavoro in più, magari creando delle associazioni riconosciute come ce ne sono in Olanda. L’Italia dovrebbe prendere come esempio l’Olanda, comunque, perché lì si che c’è un reale controllo sul commercio dell’erba.

4)La cosa che più preoccupa è l’abuso dei giovani che porta alla dipendenza. Perché, secondo lei, i giovani ne fanno così largo uso? Quali sono le ragioni sociali e psicologiche?

Diana: Secondo me i giovani ne fanno così largo uso, prima di tutto per moda. L’uso nasce come un’esigenza di emulare il proprio coetaneo e sperimentare l’uso di queste droghe leggere anche per curiosità nei confronti degli effetti che si hanno; per evadere dalla realtà. Per altri, invece, può essere esclusivamente un modo per crearsi una realtà parallela ad una piccola realtà…Penso ai ragazzi che vivono in piccoli paesi, in cui ci sono pochi stimoli. Il discorso cannabis riguarda comunque la qualità, perché una cannabis scadente brucia di più i neuroni.

Gianluca: personalmente, credo che lo facciano per stare meglio, per sentirsi più rilassati..Nel mio piccolo paese in provincia di Fermo, molti ne fanno uso perché si annoiano.

5)Secondo lei, con la legalizzazione, qui a Bologna si riuscirebbe ad evitare il problema dei venditori d’erba che pullulano in Piazza Verdi e che guadagnano illegalmente, oppure no?

Diana: sicuramente si, perché se diventa legale non ha senso andare da uno che la vende illegalmente….A meno che non inizia ad esserci molta concorrenza, e quindi chi ne fa uso preferisce comprarla illegalmente, anche se questo non ne assicura la qualità.

Gianluca: mah guarda non saprei, secondo me può darsi ma magari anche quelli che te la vendono legalmente,poi possono anche venderti delle schifezze…Insomma bisogna controllare: a ‘sto punto, meglio coltivarsela in casa. Comunque ciò che mi preoccupa di Bologna è il degrado dei ragazzi che fumano e poi magari bevono anche e fanno danni in giro…Se facessero anche dei coffee shop, sarebbe meglio!

6)Quali secondo lei potrebbero essere i pro che la politica italiana potrebbe trarre dalla legalizzazione? Quali, invece, i contro?

Diana: Sicuramente, i pro sono tutti comunque legati ai soldi, alle entrate economiche. I contro? Beh, se poi succedesse qualcosa di grave (esempio: morisse un ragazzo per gli effetti collaterali dell’uso terapeutico della cannabis), ci sarebbe la tendenza a colpevolizzare la politica….Anche se sostanzialmente penso che i politici si interessino poco della questione sociale, perché badano esclusivamente all’aspetto economico.

Gianluca: Pro, contro, non so…Sono affari loro, della politica! L’importante è che si raggiunga l’obiettivo cioè la libertà totale, la legalizzazione totale.

Commiato – Giuseppe Ungaretti

Questi giorni di vacanza sono, per me, giorni in cui posso approfittare del mio angolo preferito della casa, ovvero la soffitta, per cercare ricordi tra gli angoli polverosi, sfogliare album di fotografie che sanno di vecchio ma rinnovano un dettaglio ad ogni osservazione più attenta, meno frettolosa. Scoprire libri che fino ad ora non esistevano ai miei occhi. È capitato, così, di imbattermi in una poesia bellissima di Ungaretti, uno di quegli autori essenziali, schietti, di poche parole se non quelle giuste, nessun fronzolo né decoro barocco come contorno. Nel “Commiato” vi è la sua dichiarazione di poetica. Ecco cosa scrive:

“Gentile

Ettore Serra

Poesia

è il mondo l’umanità

la propria vita

fioriti dalla parola

la limpida meraviglia

di un delirante fermento.

Quando trovo

in questo mio silenzio

una parola

scavata è nella mia vita

come un abisso.”

Ho riletto questi versi prima velocemente, perché quando hai fame di qualcosa, tendi ad ingurgitare tutto con veemenza, senza godere dei sapori. Poi, oramai sazia, mi sono concessa un bis culinario/letterario, stavolta prestando attenzione alla religiosità di quelle parole. Cos’è la Poesia?

Ognuno di noi cammina per strada tra la gente, preso da chissà quali pensieri, quanti problemi che schiavizzano la mente. Ognuno di noi si perde tra le frasi formali da cui dovrebbe trasparire la gentilezza, ed invece emerge solo un freddo distacco. Non c’è tempo per perdersi – ritrovarsi in qualcosa di semplice quanto profondo; fermarsi solo un momento a pensare che quello che ci stanno facendo è privarci del privilegio di indossare lenti colorate per guardare le cose da varie prospettive, senza cadere nel circolo vizioso delle ipocrisie. Poesia è il mondo perché è la ricerca di una verità che è generale in quanto non inquinata dalle nostre convinzioni che, spesso, con prepotenza, vogliamo estendere agli altri. Poesia è l’umanità perché è il rispetto della bellezza, qualsiasi essa sia per noi e per gli altri, e quando tu rispetti la bellezza ne capisci anche la diversità e la difendi. In questo modo, ti dimentichi anche che, purtroppo, nel vocabolario esistono termini come “xenofobia, omofobia, maschilismo, terrorismo, bullismo,egoismo”.

Molto spesso, poi, ci capita di sentirci incompleti, di entrare in quel vortice letale di insicurezze/ansie/dubbi che finiscono con il farci avvicinare a cose/persone che, con il tempo, diventano dei vampiri energetici e ci levano via linfa vitale. Poesia è la nostra vita quando, però, riconosciamo che, per non ammazzare il nostro io, dobbiamo riappropriarci del concetto di resistenza, che indica il considerarsi giunchi che, seppur provati dalle vicende spiacevoli, piuttosto si piegano ma non si spezzano.

La Poesia è anche “la limpida meraviglia di un delirante fermento”: la confusione non è negativa. Capita che ci si senta confusi, a volte, e si interpreta questa confusione come disorientamento. La confusione nasconde invece il nostro essere pronti a fare la muta. Dopo un evento abbastanza decisivo, si rivalutano il nostro atteggiamento, le parole, le azioni. Si raggiunge un nuovo livello di comprensione di se stessi, delle nostre potenzialità. Darsi per scontati è il suicidio della vita che, di per sé è evoluzione, cambiamento. Cambiare non significa tradirsi, bensì scoprire altri lati di noi stessi, ancora ignoti. La Poesia scava in questa confusione e ne ricava ispirazione.

Più di tutto, però, la Poesia è “una parola scavata come un abisso”: “diventa ciò che sei”, dicevano i greci. A volte il senso delle cose muta perché siamo noi a deciderlo; ci avvaliamo dell’arte della maieutica per tirar fuori qualcosa che nascondiamo, per paura che scoprirci troppo ci renda invulnerabili. Ricercare La parola – qualunque essa sia, per noi – ci salva dalla meccanica ripetizione delle cose che genera noia e, a poco a poco, rallenta i battiti del nostro cuore, spegnendoci.

Ecco, questa per me è la Bellezza.

Recensione “La luna e i falò” – Cesare Pavese

“La luna e i falò” è un romanzo ambientato nelle Langhe che Cesare Pavese scrisse nel 1950. La storia, narrata dal protagonista denominato Anguilla, un emigrante tornato dall’America dopo la Liberazione, ha come tema centrale i ricordi del personaggio, dal momento in cui egli era stato adottato. Anguilla parla della sua infanzia passata a lavorare come contadino fino a quando non aveva deciso di partire per l’America,e ne parla con Nuto, suo fidato amico. Connotato di affetto e tenerezza è anche il rapporto d’amicizia che Anguilla stringe con Cinto, un ragazzino inconsapevole del mondo che vi è fuori dal paese, che sicuramente gli ricorda se stesso da giovane. Valori come la famiglia, l’amore per la propria terra, l’amicizia risaltano in primo piano, come se stessimo guardando un quadro, e contrastano con lo sfondo di guerra e miseria che Pavese ci narra, con mano sensibile ma decisa, come solo lui sa fare. Su tutto, emerge il desiderio del personaggio principale di andare via, per migliorarsi prima di tutto come persona. Accade di desiderare cose del genere, a quell’età e non solo. La realtà di paese è una realtà semplice, fatta di poche pretese se non il vestito nuovo da sfoggiare alla festa patronale; è una realtà di sagre popolari, folklore, chiese che pullulano di gente non solo a Natale o Pasqua ma ogni domenica perché si sa, la realtà di paese è una realtà religiosa, tra le varie cose. Tu, però, non ti rassegni che la tua realtà debba finire tra le mura benedette, né debba essere relegata al campo di calcio dell’oratorio. Quando ho letto questo romanzo, ho pensato che quelle parole fossero state scritte solo per me, per un’unica lettrice. Quelle parole squarciavano e rompevano il silenzio e la monotonia ben scandita dall’orologio del comune. Andare via era, per me, una boccata d’aria pulita. Un sentirsi finalmente padrona di me stessa:non ero più un’anonima ragazzina che trascinava se stessa tra inverni senza fine passati sempre nel solito bar ed estati caratterizzate dalle chiacchiere delle comari sedute in cerchio davanti all’uscio di casa, alle sette di sera. Gli amici, la famiglia me li portavo sempre dentro, inutile dirlo; erano quei pezzi di cuore mobili, che partivano con me per Bologna in una macchina carica di troppe ansie materne e troppo cibo. Non pensavo a quello che diceva Cesare Pavese, saggiamente. A me non “serviva” un paese, perché per me alla definizione “paese” c’era l’indossare i paraocchi, così come facevano i miei compaesani su molte cose. C’è una cosa, però, che fino a qualche tempo fa non volevo ammettere, per stupido orgoglio. Poi però,siccome tutto capita sempre per caso e noi diamo un senso a ciò che accade, o almeno ci proviamo, ecco che mi ricapita di leggere quel passo famoso de “La luna è i falò”. Io ora non so se si chiami “senso di appartenenza a un qualcosa” o se, più semplicemente, si tratti di nostalgia; so di essermi sentita parte di qualcosa, che non aveva nulla a che fare con Bologna, con la me di adesso. Ho ripensato alle vecchie case bianche, al sole che batte forte sulle pietre,alle tracce lasciate dalla storia e a quanto la mia terra fosse povera e falsamente ossequiosa per sopravvivenza (e ogni tanto lo è ancora). Ho ricordato tutta la mia infanzia, la campana che segna i pasti,il dialetto delle comari che, in cerchio, spettegolano si, ma un saluto non te lo negano mai e se ti fermi a scambiare quattro chiacchiere sta’ pur certo che di te parleranno bene. Ho ripensato al valore dell’ospitalità,che è più un valore di contenuto che di forma; alle feste un po’ rumorose ma coloratissime; alla banda di paese, ai matrimoni che sono sempre i migliori perché tutto è migliore, pure l’aria anche se è sporca a causa recente apertura di una discarica, diventa migliore,secondo il nostro migliore punto di vista. Allora ho dato ragione a Pavese, completamente. “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andare via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Quel paese aveva aspettato Anguilla in silenzio per tanto tempo, fiducioso di un suo ritorno. Anche il luogo in cui ero cresciuta e che mi aveva formato c’è sempre stato ad aspettarmi. C’è stato a Natale, con quell’albero striminzito, le strade vuote e buie e le case in cui si giocava a carte; a Pasqua, con l’assoluzione di tutti i peccati. C’è stato in estate, con le sue cicale, i gelati mangiati in fretta per non farli sciogliere, il mare a venti chilometri. C’è stato e ci sarà sempre perché l’odore della tua terra non te lo togli di dosso. È un legame viscerale e primitivo,ma soprattutto è un legame inscindibile che in parte ha inciso, nel bene e nel male,su ciò che sei.

Due passanti e un caffè…sulla lettura

Daniel Pennac, penna graffiante quanto sensibile, scriveva che il tempo per leggere, così come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. Tuttavia, sembra che gran parte della gente, forse perché troppo bombardata da notizie rapide e spesso frivole, forse perché il mercato editoriale, saturo di libri “commerciali”sta attraversando da tempo una penuria della qualità, forse perché troppo di corsa o troppo pigra, abbia perso il piacere di leggere un libro. Sono andata a prendere un caffé con Ylenia, studentessa di Scienze Politiche e Giampiero, commerciante di mezza età: due passanti incontrati per caso per chieder loro cosa ne pensano riguardo a questi temi.

1)Crede ancora nel valore paideutico della lettura? Qual è stato il libro che l’ha formata/o e perché?

Y. Si, credo molto nel valore paideutico della lettura. Infatti, il libro che mi ha più formata è stato sicuramente “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, perché in quel libro emerge tutto ciò che siamo. Gli altri vedono qualcosa di te che non sarà mai la tua verità.

G. Si, ci credo, eccome se ci credo! Per quanto riguarda il libro, beh, uno non ne avrei: tutti mi hanno formato, soprattutto i libri d’arte.

2)Secondo lei, come si potrebbe invogliare i giovani ad accendere la mente, leggendo, e magari spegnere il cellulare o il pc?

Y. Non è necessario spegnere il cellulare per leggere, anzi ci sono tante applicazioni che invogliano i ragazzi a farlo. Credo che ciò che serva più di tutto, sia l’insegnamento in famiglia da parte dei genitori che devono monitorare l’interesse dei loro figli.

G. Secondo me non c’è un modo. C’è un ritorno all’analfabetizzazione in Italia, oramai non si sa nemmeno più parlare in italiano. Il linguaggio è abbreviato “Xké, cmq..” eccetera. Sono d’accordo con Ylenia, la famiglia deve educare il giovane al culto per la lettura, ancor prima della scuola, perché è prima di tutto nella famiglia che il giovane si forma.

3)Neruda diceva che, all’uscita delle fabbriche, doveva esserci la sua poesia scritta per terra: lei crede che la bellezza di un verso possa dare un senso alla meccanicità della vita? Che valore ha per lei la Poesia?

Y. La poesia potrebbe aiutare perché potrebbe essere una tregua per l’uomo: infatti, lavorando,spesso ci si aliena. Per me….Per me la Poesia è tanto! É al tempo stesso matematica, perché è strutturata in maniera perfetta, e democrazia, perché è così bella che riesce ad arrivare a tutti, anche alle persone più piccole.

G. Certo! Dostoevskji diceva:”L’arte salverò il mondo”! Per me, anche imparare versi distorti serve alla vita

4)Lei ritiene che qui a Bologna si faccia abbastanza per difendere il “diritto di leggere”? Vorrebbe una città ancora più attiva dal punto di vista culturale?

Y. Secondo me, Bologna è molto attiva! Solo, magari dovrebbe curare più l’aspetto della pubblicità.

G. Bologna fa molto poco! Secondo me, per mille motivi: politici, economici. O non si fa molto, oppure si fa tutto un po’ “istituzionalizzato”: non c’è molta libertà. I giovani che non fanno parte del sistema, che spesso è un sistema politico, sono estromessi perché non ci sono spazi. Chi fa parte del sistema, magari è affiliato a dei partiti, ha la possibilità di esprimersi; non si guarda al giovane che ha talento a prescindere dalla sua affiliazione ai partiti, no. Anche per gli artisti che studiano in Accademia non ci sono delle piattaforme di lancio che facciano sì che loro vengano notati. C’è insomma, una selezione.Poi certo, la selezione ci sarà nella vita, solo i più bravi vanno avanti, ma perché iniziare da subito.

5)É noto quanto i nostri cari politici siano spesso poco informati su quello che dicono, e soprattutto sembra che…Non abbiano mai letto un libro in vita loro. Vorrebbe dedicare un libro ad un politico in particolare, oppure potrebbe dirmi quale libro i politici dovrebbero leggere?

Y. Bella domanda (ride)! Io consiglierei a Renzi di leggere Max Weber, INTERAMENTE! Egli spiega la politica in relazione alla società e dice che a poco serve essere carismatici se poi non sai risolvere i problemi!

G. “L’idiota” di Fedor Dostoevskji. Credo non debba spiegare nemmeno il perché, il titolo dice tutto.