Alcuni sistemano con cura dei cartoni raggrinziti per formare una specie di letto contro i ripiani di marmo, altri cercano riparo sull’erba accanto alle vecchie altalene arrugginite, i meno fortunati si arrangiano con le foglie dei salici che fanno da contorno alla piazza caotica.

Ecco lo scenario che si staglia davanti agli occhi di chiunque entri in questa piccola città di provincia della Sicilia occidentale. Uno spettacolo di uomini e lavoratori che s’innesca fin dalle prime ore del giorno e che trova tregua solamente verso le 10 della mattina, quando ormai quasi tutti gli agricoltori hanno raggiunto le proprie terre dalle quali estrarre i frutti, che a fine giornata daranno un senso monetario alla fatica.

Ahmed, Abdul, Dimitri sono alcuni nomi dei tanti che in Settembre prestano le proprie braccia per raccogliere quell’uva che dopo mesi diventerà vino pregiato, pronto ad imbandire le tavole di mezza Europa. Bianco d’Alcamo DOC, questo è invece il nome del suddetto vino, venduto anche a 15 euro nei supermercati dell’Emilia ma che a monte vede un ricavo di pochi centesimi per numerosi chili di materia prima.

Queste sono le proporzioni di questa guerra tra poveri: da una parte la moltitudine di uomini color caramello che affollano le piazze siciliane, dall’altra gli agricoltori sempre più soli nel portare avanti un’occupazione antica e piena di tradizione, ma ormai svilita e poco soddisfacente.

Questa guerra come detto, inizia qualche ora prima dell’alba, gli agricoltori guidano fino alle piazzole e vengono assaltati da questi moderni schiavi che richiedono un’occupazione, la scelta è veloce e razionale, si preferiscono coloro che hanno già lavorato nelle proprie terre o chi per requisiti fisici potrebbe apportare un maggiore beneficio alla raccolta.

Caricato un numero di uomini congruo al lavoro prospettato, i camioncini si indirizzano verso gli appezzamenti di terreno che fanno da cornice alla piccola cittadina. Cominciando alle 6 si avrà una pausa sotto qualche albero di carruba verso le 13 per poi concludere con il buio.

I lavoratori faranno ritorno alle bidonville improvvisate, i più fortunati usufruiranno delle docce messe a disposizione dalla Protezione Civile, che qui si muove come in una qualsiasi favelas sudamericana assicurando a questi lavoratori stagionali un pasto caldo la sera e pochi e insufficienti posti per dormire in tenda.

È questa l’immagine di un’Italia dimenticata, di un piccolo puntino sullo stivale dove un popolo abituato ad emigrare si confronta con l’accoglienza. Una terra dove tutto per fortuna o purtroppo rimane immobile.

Appunto l’indomani il tutto ricomincerà, lontano dalle discussioni di chi parla di accoglienza o respingimenti, lontano da chi divide il mondo in buoni e cattivi, da chi diffondono a gran voce slogan razzisti e rassicuranti dalle poltrone di un talk show.

Sarebbe interessante mettere davanti a quest’immagine coloro che sbraitano, per comprendere se un briciolo d’umanità può scaturire davanti al sorriso gentile di Abdul o al letto d’erba di Amhed.

Libertà di “costume”

Una polemica inutile quanto i bikini di certe donne praticamente nude. E si badi che in questa frase non c’è un giudizio sessista, né una valutazione di superficialità sulle donne stesse. Ognuno si veste e si sveste a suo uso e piacere. Ma tutto poi può diventare metro di paragone o di raffronto quando in ballo c’è una polemica pseudoculturale come questa. La questione sottesa riguarda l’eventuale divieto del burkini nelle spiagge, in alcune della Costa Azzurra è già stato vietato per motivi di sicurezza. Fin qui, nulla da obiettare, data la delicatezza della situazione internazionale. Ma questo ha fatto da pretesto per una riflessione generale sull’ oggetto e sulle sue declinazioni. La riflessione, si sa, è sempre da incoraggiare. Sono i risvolti sterili o ipocriti che vanno, a mio avviso, rimarginati. Davvero l’uso del burkini offende l’immagine della donna? No. Che dietro l’uso del burkini ci sia una storia culturale musulmana di soggezione e di oscurantismo del corpo della donna è vero. Una storia di cui il burkini non è lo specchio, ma un riflesso postumo. Però questa è una storia culturale, non religiosa. E come sappiamo ogni cultura ha bisogno dei suoi tempi, per evolversi, per cambiare. D’altra parte, nonostante probabilmente in prima persona non ne abbiamo memoria, fino agli anni ’60 le donne italiane andavano al mare quasi completamente vestite. Per pudore. E anche per un’impostazione maschilista retrograda e possessiva. Quindi, ammesso e concesso che sicuramente la maggiorparte di noi si augura un cambiamento di rotta in questo senso anche da parte delle popolazioni musulmane, di certo la soluzione non mi pare quella di strappargli il burkini a forza. Perché poi da evoluti e democratici che siamo, finiremmo per rivestire la parte degli ottusi attaccati allo stereotipo del costume a due pezzi come unico veicolo per transitare dalla parte giusta della storia. Il burkini è esteticamente poco gradevole in spiaggia? No, non credo. O quantomeno credo che possano essere esteticamente sgradevoli ben altre cose rispetto allo stesso. Anche l’ostentazione eccessiva del corpo potrebbe essere , ad avviso di altri, frutto di una logica ammalata e convenzionale nonché espressione stessa di cattivo gusto. Ma sappiamo, a nostre spese, quanto anche questa libertà di costume ce la dobbiamo difendere perbene perché è giusto che ognuno possa esprimere se stesso. E che lo possa fare anche scegliendo il corpo come mezzo di linguaggio per la sua comunicazione interiore e sociale. In ultimo luogo, due parole su questo femminismo nazista che sta venendo a galla in questi giorni a seguito di questa polemica. Calmatevi. Non potrete salvare tutte le donne del mondo perché ognuna ha una sua idea di salvezza. Così come ognuna ha una sua idea di bene e di valore. Essere femministe non può voler dire imporre il proprio modello di libertà all’altra, perché nel momento stesso dell’imposizione lo scopo ha già perso il suo senso di libertà. Integrarsi vuol dire anche rispettare i tempi di incontro di chi abbiamo davanti. Anch’ io penso che ogni donna debba vivere alla luce del sole completamente, perché scoprendosi può mettersi in gioco nella sua identità. Ma penso anche che bisogni avere in questa sfida come principale alleato l’intelligenza. E togliere quel burkini a forza sarebbe commettere uno stupro di massa su una cultura che ha completamente altre fondamenta.

non c’è un giudizio sessista, né una valutazione di superficialità sulle donne stesse. Ognuno si veste e si sveste a suo uso e piacere. Ma tutto poi può diventare metro di paragone o di raffronto quando in ballo c’è una polemica pseudoculturale come questa. La questione sottesa riguarda l’eventuale divieto del burkini nelle spiagge, in alcune della Costa Azzurra è già stato vietato per motivi di sicurezza. Fin qui, nulla da obiettare, data la delicatezza della situazione internazionale. Ma questo ha fatto da pretesto per una riflessione generale sull’ oggetto e sulle sue declinazioni. La riflessione, si sa, è sempre da incoraggiare. Sono i risvolti sterili o ipocriti che vanno, a mio avviso, rimarginati. Davvero l’uso del burkini offende l’immagine della donna? No. Che dietro l’uso del burkini ci sia una storia culturale musulmana di soggezione e di oscurantismo del corpo della donna è vero. Una storia di cui il burkini non è lo specchio, ma un riflesso postumo. Però questa è una storia culturale, non religiosa. E come sappiamo ogni cultura ha bisogno dei suoi tempi, per evolversi, per cambiare. D’altra parte, nonostante probabilmente in prima persona non ne abbiamo memoria, fino agli anni ’60 le donne italiane andavano al mare quasi completamente vestite. Per pudore. E anche per un’impostazione maschilista retrograda e possessiva. Quindi, ammesso e concesso che sicuramente la maggiorparte di noi si augura un cambiamento di rotta in questo senso anche da parte delle popolazioni musulmane, di certo la soluzione non mi pare quella di strappargli il burkini a forza. Perché poi da evoluti e democratici che siamo, finiremmo per rivestire la parte degli ottusi attaccati allo stereotipo del costume a due pezzi come unico veicolo per transitare dalla parte giusta della storia. Il burkini è esteticamente poco gradevole in spiaggia? No, non credo. O quantomeno credo che possano essere esteticamente sgradevoli ben altre cose rispetto allo stesso. Anche l’ostentazione eccessiva del corpo potrebbe essere , ad avviso di altri, frutto di una logica ammalata e convenzionale nonché espressione stessa di cattivo gusto. Ma sappiamo, a nostre spese, quanto anche questa libertà di costume ce la dobbiamo difendere perbene perché è giusto che ognuno possa esprimere se stesso. E che lo possa fare anche scegliendo il corpo come mezzo di linguaggio per la sua comunicazione interiore e sociale. In ultimo luogo, due parole su questo femminismo nazista che sta venendo a galla in questi giorni a seguito di questa polemica. Calmatevi. Non potrete salvare tutte le donne del mondo perché ognuna ha una sua idea di salvezza. Così come ognuna ha una sua idea di bene e di valore. Essere femministe non può voler dire imporre il proprio modello di libertà all’altra, perché nel momento stesso dell’imposizione lo scopo ha già perso il suo senso di libertà. Integrarsi vuol dire anche rispettare i tempi di incontro di chi abbiamo davanti. Anch’ io penso che ogni donna debba vivere alla luce del sole completamente, perché scoprendosi può mettersi in gioco nella sua identità. Ma penso anche che bisogni avere in questa sfida come principale alleato l’intelligenza. E togliere quel burkini a forza sarebbe commettere uno stupro di massa su una cultura che ha completamente altre fondamenta.

Alessandra Arini

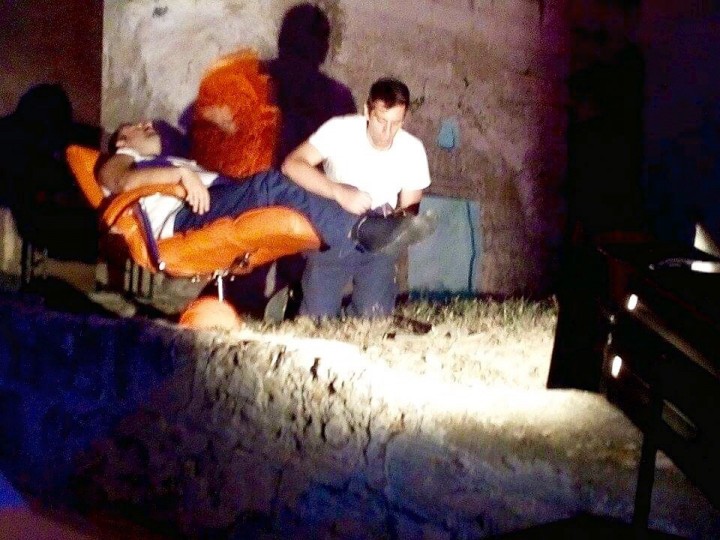

Riflessioni su “Capatosta” – rassegnazione e speranza di una città violata

Ci sono spettacoli che non puoi soltanto guardare: li devi sentire, ma sentire da dentro. Devono rimbombarti dentro le parole, le pause, i silenzi, il suono delle melodie che accompagnano gli attori. Scrivo di “Capatosta”, lo spettacolo vincitore del bando Storie di Lavoro 2015, tenutosi , ieri a Laterza, in provincia di Taranto, non solo perché il tema, quello delle morti sul lavoro dell’Ilva, tocca la mia sensibilità in quanto pugliese, ma anche perché credo fermamente che questo tema leghi indistintamente Nord e Sud, perché siamo tutti figli e carnefici, allo stesso tempo, di un modo di fare, pensare, agire e ragionare spesso mortalmente opportunista.

Ci sono spettacoli che non puoi soltanto guardare: li devi sentire, ma sentire da dentro. Devono rimbombarti dentro le parole, le pause, i silenzi, il suono delle melodie che accompagnano gli attori. Scrivo di “Capatosta”, lo spettacolo vincitore del bando Storie di Lavoro 2015, tenutosi , ieri a Laterza, in provincia di Taranto, non solo perché il tema, quello delle morti sul lavoro dell’Ilva, tocca la mia sensibilità in quanto pugliese, ma anche perché credo fermamente che questo tema leghi indistintamente Nord e Sud, perché siamo tutti figli e carnefici, allo stesso tempo, di un modo di fare, pensare, agire e ragionare spesso mortalmente opportunista.

La storia di ieri è la storia di un padre che, ogni giorno prima di recarsi nell’acciaieria più famosa d’Italia, dà un buffetto sulla guancia al figlio, lo bacia in fronte mestamente, prima di consegnarsi all’inferno sperando di uscirne vivo. È la storia di una città violata e dei suoi cittadini. La storia di una rabbia atavica, che corrode le viscere; ribolle nel sangue, a tratti silenziosa, a tratti urlante. Soprattutto, la storia di due facce di una stessa medaglia. Da una parte, la voglia di cambiare, di spezzare un ciclo doloroso che comprende morti sul lavoro, malattie, inquinamento; dall’altra, la rassegnazione, a tratti l’egoismo di chi sceglie di chinare la testa, di assuefarsi a quel ciclo perché, in fondo, quando si ha una casa, una famiglia, una macchina, non si ha tempo né voglia di pensare a far la rivoluzione. Andrea è un giovane laureato che ha perso da poco il padre, morto di tumore al fegato. Insiste nel dire che, quella, è una morte a causa del lavoro, ma si scontra con l’ostinazione di Gaetano, operaio più anziano, che con sarcasmo gli chiede se crede ancora che esista una classe operaia. “Non esiste più!” Afferma convinto, perché per lui a dominare incontrastato è il menefreghismo degli stessi tarantini, che per cinquant’anni hanno subito le nefandezze dell’Ilva, dello “stabilimento” per eccellenza del Sud Italia, senza muovere un dito, fino a quando “qualcuno” non ha ipotizzato che sí, l’Ilva è responsabile della diffusione dei tumori, del riversamento di rifiuti tossici nel mare, dell’assenza di sicurezza che provoca morti che presto vengono dimenticate.

Nemmeno la morte, infatti, suscita sdegno; nemmeno la morte contribuisce a restituire alla persona la sua identità di essere umano tramutatosi in cosa, nell’incessante e ripetuto ritmo della fabbrica. Amare quanto realistiche le battute di Gaetano: sanno di quell’alienazione consapevole al meccanismo innescatosi che non lasciano spazio alla speranza che qualcosa possa cambiare. Tutto ciò che conta è finire il turno, aspettare la cassa integrazione per partire. Non ci si iscrive al sindacato perché non si ha nulla da contestare, o meglio non si deve contestare nulla; non ci si mette l’elmetto perché, tanto, la sicurezza cos’è? Non si parla di morte sul lavoro se non sei morto sul lavoro, ergo non si prende minimamente in considerazione l’ipotesi che esista un altro tipo di morte, ovvero quella di Stato, che riguarda tutti. Indistintamente. Il finale dello spettacolo sa di macabro, ma il messaggio che emerge è la possibilità di poter, un giorno, “uccidere” la vigliaccheria di chi china il capo e accetta un destino funesto come se fosse la normalità. La normalità dovrebbe essere vedere un uomo contemplare il mare d’inverno, sentire l’infrangersi delle onde sugli scogli, poter immaginare scenari diversi al di là dell’orizzonte; dovrebbe essere – anzi deve – ricordare ogni nome, ogni uomo che non è più, non solo perché defunto, ma anche perché un sistema lo considera una cosa, un ammasso di carne e ossa che piano si confonde con l’acciaio e lo inghiotte, in silenzio.

COWSPIRACY COME SENSIBILIZZAZIONE VERSO IL PROBLEMA AMBIENTE

“In nome del progresso, l’uomo sta trasformando il mondo in un luogo fetido e velenoso. Sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo, gli animali e se stesso, al punto che è legittimo domandarsi se, fra un centinaio d’anni, sarà ancora possibile vivere sulla terra”. Questa citazione di Erich Fromm rappresenta con schiettezza cosciente il problema principale ma nettamente deviato dalla società: l’abuso ambientale. Nel 2014 è stato pubblicato “Cowspiracy: the sustainability secret”, un documentario prodotto e diretto da Kip Andersen e Keegan Kuhn in cui viene illustrato l’impatto dell’allevamento e dell’industria animale sul pianeta. Secondo ciò che ci viene insegnato fin da bambini, bisognerebbe migliorarsi nel quotidiano, utilizzando l’automobile di rado, facendo docce brevi, spostandosi in bicicletta, ecc. Ma queste convinzioni furono spezzate quando Kip Andersen ricevette da un amico un rapporto delle Nazioni Unite, che affermava come le mucche producano più gas serra che l’intero settore dei trasporti, oltre ad un documento della Food and Agricolture Organization of US che illustra come l’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto ha un impatto ambientale minore di quello del bestiame, in quanto le mucche producono notevole quantità di metano tramite il loro processo digestivo. Quindi l’interrogativo sorge spontaneo: le varie azioni di ogni giorno non legate al campo agro-alimentare che ci vengono insegnate da sempre, per quanto siano importanti, possono ad oggi contribuire seriamente alla risoluzione del degenerato problema ambiente? La questione che desta più perplessità è che i dati raccolti dai produttori di Cowspiracy non sono diffusi nè pubblicizzati nelle campagne delle principali associazioni ambientaliste. I documenti di queste, appunto, e del governo statunitense sono incentrati sulle emissioni di gas naturale, petrolio e soprattutto fatturazione idrica, per l’aumento notevole della siccità. Ogni anno negli USA vengono usati più di 100 miliardi di galloni d’acqua dagli uomini, ma nulla in confronto all’acqua utilizzata per l’allevamento di mucche, che supera i 34 trilioni di galloni. Per questo i produttori hanno voluto intervistare enti ambientali ed esponenti governativi, interrogandoli sulla questione relativa agli allevamenti intensivi di bestiame e soprattutto sulle cause del silenzio legato all’argomento, in quanto nessuno avrebbe mai pensato che mangiare carne e derivati animali potesse essere più dannoso che utilizzare ogni giorno la propria automobile per andare a lavoro. Ogni interlocutore intervistato ha deviato il tema, e nel momento in cui gli veniva posta la domanda apposita, dietro ad un notevole alone di imbarazzo e timore, nessuna risposta.

Ciò che viene maggiormente violato per sostenere la produzione intensiva ed eccessiva di carne, latticini e uova, sono le foreste pluviali, i polmoni del mondo che assorbono CO2 e rilasciano ossigeno. Ogni secondo viengono abbattuti 4.047 m2 di foresta pluviale, con lo scopo principale di creare coltivazioni per produrre il mangime vegetale degli animali d’allevamento. Ma anche intorno a questo tema si è riscontrato l’imbarazzante silenzio di Lindsey Allen, la direttrice esecutiva di uno dei più grandi gruppi di protezione delle foreste, di fronte alla richiesta di informazioni. Amazon Wath è stata l’unica associazione che ha parlato semi-apertamente del problema, e ha detto a chiare lettere che il mercato di allevamento del bestiame è la principale causa dei problemi ambientali odierni. Ha anche parlato del tema riguardante gli assassini brutali di oltre 1.100 ambientalisti: in Brasile, dopo l’approvazione del Codice Forestale, le persone che si sono opposte alle lobby e agli interessi delle grandi imprese agro-alimentari sono state uccise, tutte persone che dicevano apertamente che gli allevamenti intensivi stavano distruggendo l’Amazzonia, come Dorothy Stang (1931-2005), una suora vissuta in Para che ha parlato apertamento del problema, uccisa a bruciapelo da un sicario assunto dall’industria del bestiame.

I produttori del documentario non si sono limitati a ciò, ma hanno anche intervistato e conosciuto proprietari di allevamenti definiti sostenibili, per esempio la fattoria di manzo Markegard in California, in cui lavora l’intera famiglia proprietaria, la quale illustra come produce direttamente carne e derivati animali senza causare danni ambientali. Ma le quantità prodotte in questo modo sono scarsissime, e considerando la notevole quantità di consumo di tali prodotti alimentari, non basterebbero a sfamare la popolazione occidentale abituata a uno stile di alimentazione eccessivo e ricco. Quindi se tutti vogliono mantenere il consumo attuale di prodotti animali, inevitabilmente il risultato è l’allevamento intensivo, perchè un modo sostenibile di produzione che possa garantire quantità esorbitanti non esiste.

La soluzione al problema suggerita da esperti ed onesti ambientalisti intervistati, è quella di adottare a livello quotidiano una dieta che elimini o riduca notevolmente il consumo di derivati di animali, in quanto tale consumo, oltre ad essere causa di problemi salutari all’essere umano, sta portando alla distruzione del mondo, che non supererebbe i 50 anni di vita se si continuasse questa spasmodica speculazione sul cibo.

Quando i produttori hanno ricevuto la notizia circa la sospensione dei finanziamenti per procedere col documentario, a causa del fatto che l’indagine stava diventando talmente delicata e approfondita da metterli in pericolo, essi sono andati a parlare con una vittima diretta del sistema, Howard Lyman, citato in giudizio da allevatori per aver detto la verità riguardo l’allevamento intensivo nel programma TV “The Ophra Winfrey”. Egli spiega come il causare interruzioni nei profitti dell’industria animale sia pericoloso, e Will Potter, autore di “Green is the new red” spiega che questi generi di campagne sono considerati dall’FBI come terrorismo interno, egli per esempio tramite la legge sulla libertà di parola è venuto a conoscenza di documenti dell’unità federale rivelatori del suo essere tenuto sotto controllo da tempo dall’unità anti-terrorismo.

La paura è il motivo per cui nessuno vuole parlare. Ma la paura non è nulla di fronte al fatto che l’82% dei bambini che muoiono di fame vivono nei luoghi in cui il cibo viene utilizzato per nutrire il bestiame allevato, ucciso e mangiato dalle popolazioni più ricche. Oggi potremmo nutrire tutte le persone del mondo se ci fosse una dieta adeguata ed equilibrata alla convivenza di 7 miliardi di persone e se prendessimo il cibo destinato agli animali e lo utilizzassimo per gli uomini.

Ma in tutto ciò non è stato ancora toccato un ulteriore tema etico di non poca importanza: per sostenere questo stile alimentare vengano sfruttati ed uccisi esseri viventi, fondamentali per il sistema che regge l’ambiente. Ad un medico vegano é stato chiesto se questa tipologia di dieta, forse unica radicale soluzione del problema ambiente, possa essere dannosa per l’uomo. La sua opinione è a favore della stessa, oltre che per un fattore etico, anche per un fattore salutare, in quanto il consumo smodato di derivati animali sta causando l’ insorgere di malattie legate all’alimentazione, e ciò porta anche ad un consumo eccessivo di farmaci a livello quotidiano, che migliorano lo stato salutare immediato, ma non vanno a colpire la vera causa della malattia; basti pensare all’aumento della vendita di farmaci per abbassare i livelli di colesterolo, diabete, pressione alta, ecc, che non risolvono in radice il problema – legato all’alimentazione – e che hanno effetti collaterali non irrilevanti.

Sono successivamente stati intervistati agricoltori bio-intensivi che spiegano come per nutrire una persona vegana siano sufficienti appena 688 m2 di terreno, per una persona vegetariana tre volte tanto, mentre per un onnivoro occorrano diciotto volte più terreno, oltre al risparmio enorme a livello di produzione di sostanze inquinanti e consumo di acqua.

Il discorso più importante per arrivare a risultati che consentano la valorizzazione della vita umana prima ancora che dell’ambiente è legato alla sensibilizzazione. Se ogni volta in cui un uomo mangia pensasse agli affetti collaterali su se stesso e sul prossimo, migliorerebbe senza dubbio le sue abitudini, non come costrizione, bensì come libertà. In Italia si assiste ad un rispetto quasi religioso della tradizione alimentare, un rapporto quasi di venerazione del cibo buono in ogni sua regione, ma anche qui si sta vivendo sempre più il distacco tra ciò che si mangia e la sua provenienza, e nonostante ciò non si assiste ad un cambiamento quotidiano, quanto piuttosto ad una sorta di chiusura mentale verso il nuovo necessario. Eccesso non è sinonimo di benessere, ma spesso è un falso sorriso, pieno di frustrazione creata appositamente da un sistema che contribuisce ad autofinanziarsi sulle spalle di uomini e pianeta. Abitudini migliori portano ad una connessione quasi spirituale in vari campi della vita, ma soprattutto il sorriso reale dato dal contribuire per una buona causa.

IL DUE GIUGNO E LE MIE MONTAGNE: STORIA DI UNA CITTA’ ITALIANA

“Con tutto quello che era successo, non potevamo votare per la monarchia”. Dora Ciabocco vive a Roma da ormai diverso tempo, ma è originaria delle Marche. E’una signora anziana, che per anni ha lavorato come pantalonaia. Rai Tre l’ha intervistata per la trasmissione “Le ragazze del 1946”, che ripercorre la storia del referendum del 2 giugno attraverso l’esperienza delle donne che votarono per la prima volta. Sono trascorsi 70 anni dalla data in cui il popolo italiano fece quella scelta. Facciamo un attimo un passo indietro, e cerchiamo di capire quali furono le ragioni della decisione di Dora.

La festa di San Giovanni era, per tradizione, una ricorrenza molto radicata nelle campagne di Camerino: si festeggiava nelle frazioni e nei casolari, e ci si lavava in una bacinella d’acqua, piena di petali di ginestra, che si riteneva avesse poteri benefici. Nella valle di Letegge, il 24 giugno 1944 tutta la gente si era radunata in chiesa per la ricorrenza: il fratello di Dora era parroco di quella zona, ed era lì con la famiglia. Gli artiglieri nazisti, però, avevano già accerchiato Letegge secondo un piano ben preciso, e cominciarono a cannoneggiare la chiesa gremita per la messa: il campanile crollò, e mentre i mitra continuavano a sparare fu portato avanti un feroce rastrellamento destinato a durare diverse ore. Dora si mise in salvo scappando verso la campagna, e così fecero anche altre persone, ma sua madre morì sotto il fuoco nazista. Il padre di Dora, invece, fu preso dai soldati tedeschi, e fu fucilato di lì a poco. Nel corso del rastrellamento, non mancarono gesti eroici, come quello del carabiniere Bergamin, che cercò di porre fine alle atrocità, e venne ucciso fra le case della frazione. La razzia si concluse in una carneficina senza precedenti, nel paese di Capolapiaggia, dove i tedeschi freddarono brutalmente tutti i loro prigionieri.

Quell’episodio fu così sconvolgente per la vallata che da allora si cominciarono a scandire gli anni in maniera diversa. “Quel fatto è avvenuto prima delle disgrazie, quel fatto è avvenuto dopo le disgrazie”. Un po’ come facciamo con la nascita di Cristo, che per noi è punto di riferimento.

La ferocia che colpì le mie montagne fu così forte da cambiare persino il ritmo del tempo.

Dora ha rievocato queste immagini spiegando come la vicenda di una città marchigiana sia in realtà un tassello della storia italiana: gli eccidi che colpirono il nostro paese furono molti altri, e le responsabilità sono da imputare in primis all’occupazione tedesca. Le mie montagne non sono tanto diverse da quelle dell’Appennino bolognese: a Monte Sole di Marzabotto, le truppe tedesche si mossero casa per casa, villaggio per villaggio, casolare per casolare, e uccisero chiunque si trovasse lungo la loro strada. Il bilancio finale delle morti raggiunse quasi le mille unità. Fu una giovane studiosa di storia a raccontarmi per la prima volta di Monte Sole: mi disse che aveva fatto delle ricerche sugli eccidi, aveva cercato di parlare con gli ultimi testimoni, ma aveva incontrato parecchie difficoltà. La gente di Monte Sole fa ancora fatica a parlarne, di questa storia.

Anche l’ultima pagina del fascismo si macchiò di una grave colpa. Non si può tralasciare, infatti, che per anni il fascismo era stato alleato della Germania, e la Repubblica di Salò, che del fascismo è stata una continuazione, nel 1944 era ancora al fianco del nazismo.

Erano evidenti anche quali fossero le responsabilità della famiglia regnante: Vittorio Emanuele III non aveva speso neanche una parola per fermare la marcia su Roma, per condannare l’omicidio Matteotti, o per opporsi all’alleanza con Hitler. Lo aveva ben chiaro la popolazione locale: Dora racconta che il principe Umberto II di Savoia visitò Camerino a pochi mesi dall’eccidio, avendo saputo quello che era successo sulle mie montagne. Venne accolto dalle istituzioni nella sala grande del Comune, ma la gente lo contestò e lo fischiò, perchè il dolore di quei fatti era ancora vivo. Per questi motivi, per quello che il Re non fece e non riuscì ad impedire, il 2 giugno del 1946 non si poteva votare per la monarchia. Per queste stesse ragioni, la nostra Costituzione fissa a chiare lettere che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli: la Repubblica e la Costituzione nascono anche dalle lacrime versate il giorno della festa di San Giovanni, e dal dolore sofferto in tante altre città d’Italia.

Muse, droni, cellulari ed emozioni

Sabato 21 maggio mi sono ritrovato all’ultima data del concerto dei Muse al Mediolanum Forum di Milano. Il viaggio di ritorno in quei comodi pullman appositamente organizzati per portarti ai concerti, in mancanza di un cellulare abbastanza carico per addormentarsi con la musica, ha di certo stimolato varie riflessioni. Un concerto molto bello: i Muse sempre degli ottimi animali da palcoscenico, forse al giorno d’oggi una delle migliori band dal vivo. Eppure mi rimaneva una nota di amaro in bocca. Da cosa poteva essere scaturita? D’altronde la scaletta, di poco diversa rispetto a quella delle altre cinque date precedenti, non era stata per niente male. Drones è di certo un album che li riconnette un po’ alle orgini (of symmetry, per citare un loro vecchio album) ma che esce fuori anche dagli ultimi album più pop (vedi brani come Mercy o Revolt). La riflessione di fondo invece è partita da altro. La messa in scena è stata decisamente spaziale: maxischermi e teloni, palco girevole a 360 gradi, coriandoli, fumo e veri e propri droni volanti. Le sfere illuminate e la navicella spaziale hanno di certo sorpreso più di ogni altra cosa il pubblico, che ha gridato alla novità (seppure a far volare palloni aerostatici ci avevano già da tempo pensato i Pink Floyd). Di fronte a tutti questi effetti scenici perciò, l’entusiasmo del pubblico: ma un entusiasmo strano. Premetto di essermi forse -senza volerlo- trovato in un angolo del parterre un po’ apatico nonostante fosse incredibilmente vicino al palco. Pochi poghi visibili (che forse è anche un bene) ma anche poco movimento in generale. Di fronte alle mirabilie dello spettacolo la gente si fermava a guardare. Certo, concerti del genere ormai raccolgono gruppi eterogenei di persone, dai più incalliti rockettari alle famiglie tranquille, da antichi fan del gruppo a scelte occasionali. Perché: “Sì dai, mi hanno detto che è un bello spettacolo e poi conosco almeno due canzoni. Quasi quasi ci vado”. E ci sta. Ma la particolare circostanza di quell’angolo sfortunato, animatosi veramente tanto al solo passaggio del cantante vicino, mi ha fatto domandare: riusciamo veramente più ad emozionarci durante un concerto?

Perché, viziati come siamo da schermi ed effetti speciali, non ci accontentiamo che di luci sempre più grandi, di immagini che ci avvolgono a 360 gradi, di ottimi pasti per sbalordire i nostri occhi. Ma la musica non è questo. Ovvero può esserlo, se accompagnata da ottime atmosfere come quelle di un concerto dei Muse. Ma un concerto dei Muse è da vedere e anche da sentire, e di fronte a tutte le mirabilie ho visto più cellulari brillare che gambe saltare. Nulla di nuovo: è la nostra generazione, la nostra società, la nostra inintermittente connettività. Ma non è un po’ strano ritrovarsi in un concerto di maxischermi per poi riprenderlo con altri schermi (del proprio telefonino) grazie ai quali si potranno rivedere video e foto su altri schermi del pc (una volta condivisi su Facebook) o della vostra televisione (una volta che del concerto ne sarà uscito il cd con le riprese ufficiali)? Si è riusciti a viversi veramente quel concerto? In questa agonia di cristallizzare ogni attimo in una foto, di condividere e condividere i propri video su Facebook o Snapchat a costo di farlo durante il concerto stesso, si rischia di rivolgere più sguardi al proprio cellulare che a gesti della band sulla scena. Questo, solo per far sapere a tutti di esserci stati. Ma esserci stati in che modo? Dietro lo schermo sempre acceso di uno smartphone? I cellulari possono essere delle armi micidiali: sì, anche perché con tutti i loro flash possono da fastidio al gruppo (così come ha intimato la security a inizio concerto) ma anche perché, detto proprio banalmente, rischiano di farci cadere nell’alienazione, proprio quell’alienazione che i Muse hanno cantato nei loro brani. E allora forse, fantasticando su un’umanità futura popolata da freddi e omologati droni, ecco allora ci si riferiva proprio a noi del pubblico.

La mia è probabilmente una leggera esagerazione. E sta di fatto che ciascuno vive un concerto a modo suo e che può scegliere se relegare alle proprie dita il compito di fare delle corna rockettare o di tenere fermo lo schermo di un cellulare. Forse una sesta data in una settimana e mezzo rischia di raccogliere più gente eterogeneamente appassionata del gruppo. Non che persone che magari siano venute per passare una serata diversa senza essere grandi fan non dovessero farlo, per carità. Ma tutte quelle luci e immagini e droni forse hanno rischiato di togliere l’attenzione da un audio non del tutto perfetto. Sì, mi trovavo anche un angolo sfortunato forse, ma cosa ci veniamo a fare a un concerto se non per ascoltare? Probabilmente stiamo anche cambiando, società, gusti, interessi, e forse anche il nostro modo di intrattenerci. Il nostro sguardo si è raddoppiato: ha sempre più bisogno di sdoppiarsi anche dietro a uno schermo, come se i soli occhi non bastassero a registrare le sensazioni che viviamo. Perché per sentirlo veramente vivo un attimo, non dobbiamo per forza condividerlo sui social network. I Muse sembrano comunque riuscire a incontrare vecchi e nuovi tipi di intrattenimento, e riescono a farlo con molto stile e molta professionalità. Ma non posso evitare di chiedermi: riusciremo ancora in futuro ad emozionarci veramente per un concerto?

Ariele di Mario

#ijf16: la testimonianza di Karim Franceschi, ex combattente a Kobane

Partecipare ad un festival interamente dedicato al giornalismo italiano ed internazionale per un aspirante tale è uno step formativo da non perdere. Si tratta, infatti, di un’arena di dibattito e di confronto in cui i professionisti del settore assumono il ruolo di interlocutori e mentori per chi sogna di diventare reporter. Così è stato per me e per molti praticanti presenti a Perugia tra il 6 e il 10 aprile, in occasione della 10° edizione del Festival Internazionale del Giornalismo. Durante queste giornate, giornalisti e attivisti si sono raccontati, trasformando la loro esperienza umana in una testimonianza di vita. Tra i vari pannelli di discussione, ho assistito all’incontro con Karim Franceschi, giovanissimo attivista, ex militante nelle forze curde a Kobane, che ha riportato l’esperienza della guerra in Siria in modo toccante e con parole di speranza.

Intervistato dal giornalista Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita e inviato a Kobane per qualche giorno nel dicembre 2014, il giovanissimo ospite, nato a Senigallia, ma di origini marocchine, è stato presentato come un sopravvissuto alla battaglia per la liberazione di Kobane, cui ha preso parte poco prima della vittoria, nel gennaio 2015. Il suo intervento, inframmezzato dalle immagini riportate dalla guerra, è stato il set di emozioni differenti. Il ricordo della paura, del dolore ma anche del carattere combattivo del gruppo della resistenza curda che lo ha addestrato hanno trasmesso la vicinanza di fatti che crediamo lontani e che, invece, influenzano le nostre vite.

Partito per la Siria, senza alcuna qualifica da soldato o conoscenza della lingua curda, inizialmente per portare degli aiuti umanitari, l’intervento di Karim insieme all’YPG – uno dei gruppi di resistenza contro l’IS – è iniziato dopo solo 4 giorni di esercitazione, “perché usavo il Kalashnikov meno peggio degli altri” – dice Karim. Ad aiutarlo, però, è stato anche il suo passato da pugile, un sicuro vantaggio di fronte a ragazzi privi di allenamento. I curdi, infatti, puntavano alla sopravvivenza e contrariamente ai militanti dell’IS non accettavano l’autosacrificio. Loro combattevano per la libertà, la democrazia e, soprattutto, per la vita. Valori che il califfato non condivideva e contrastava con la brutalità della morte.

Anche le donne avevano un ruolo diverso a seconda del fronte su cui si trovavano. Per l’Is, le figure femminili si distinguevano in “brutte”, uccise senza pietà, e “belle”, schiavizzate sessualmente; mentre le donne curde erano l’esempio più eclatante della forza della vita. “Queste ultime” – afferma il giornalista di Piazza Pulita – “avevano una dignità impressionante anche quando sembrava che non avessero più nulla da perdere”.

E così, attraverso le storie di donne e uomini dal coraggio straordinario, Karim ha ricostruito un repertorio di immagini che ogni reporter alla ricerca della verità desidererebbe avere e, da attivista, ha assolto involontariamente a quello che la corrispondente russa Anna Politkovskaja definiva come il dovere di ogni giornalista: descrivere ciò che vede.

Storia di un sogno

La prima volta che una casa editrice mi ha risposto (alle mie tonnellate di mail) proponendomi un contratto di pubblicazione, ho pensato immediatamente alla mia maestra di italiano.

Mi ricordo ancora quando alle elementari provava a leggere i miei compiti in classe.

“Dai Mattia non puoi scrivere delle cose del genere…hai una scrittura indecifrabile, sembri analfabeta” oppure “Hai dei seri problemi in italiano, meno male che hai la mamma insegnante, fatti dare qualche ripetizione”. Bene, ho 20 anni, faccio l’università e l’anno scorso ho scritto un libro. È nato quasi per scherzo, volevo “buttare” su carta alcuni fatti che mi sono successi nel corso di questi anni; un po’ come fosse un diario. Anche per questo ho deciso di non dare un nome al protagonista, ma di chiamarlo semplicemente X. Dopo aver fatto leggere ai miei amici alcune pagine dei racconti che avevo scritto, uno di loro mi disse: “Minchia zio, ma spacca sta roba, sembra l’incrocio tra Fight Club e Trainspotting!!” In effetti, nonostante avesse usato un linguaggio alla Club Dogo, non aveva tutti i torti: una storia che racconta le vicende di un antieroe (alla Irvine Welsh) nauseato dalla società dei mass media alla Studio Aperto, dell’apparenza alla Fabrizio Corona e del consumismo della famiglia del Mulino Bianco; che come unica “via di fuga” trova rifugio nella violenza. Come storia poteva funzionare! Così decisi di iniziare a scrivere seriamente arrivando ad un certo punto a delle paranoie alla “Misery non deve morire”. Finita la fase di stesura (non avendo una lira per pagare un editor decente) dovetti correggere tutte le bozze e devo ammettere che è veramente un lavoro ignobile; difatti se riuscivo a martellarmi i genitali rileggendo le cose che io stesso avevo scritto…non riesco immaginare la flemma di un’altra persona nello svolgere lo stesso lavoro. Finito questo martirio, iniziava la parte più complessa: inviare l’elaborato alla casa editrice. Non oso pensare come appaiano queste mail ai vari direttori editoriali: Salve, sono il signor nessuno, ho scritto un manoscritto, se avete del tempo mi farebbe piacere se gli deste un’occhiata. Per questo la maggior parte delle proposte vengono cestinate senza neanche essere lette. Il primo responso che ricevetti recitava più o meno così: “Il testo mi piace ma non è in linea con la nostra linea editoriale, contiene troppe parolacce”. Proprio così, coloro che avevano pubblicato 50 Sfumature di Grigio sostenevano che il mio manoscritto fosse troppo volgare. A dir la verità lo era, ma dovendo scrivere un libro dove i protagonisti sono miei coetanei, lo slang diventava indispensabile per una narrazione coerente. In seguito ricevetti oltre 30 proposte di pubblicazione, tutte a pagamento, della serie: “Sei bravo ma rimani sempre il Signor Nessuno, quindi devi pagare 2000/3000 euro come “contributo”, così se il tuo libro non vende, noi non finiamo con il culo per terra”. Più che case editrici sembravano delle copisterie. In sostanza, puoi essere bravo quanto vuoi ma: “servono i soldi per fare i soldi”. Dopo un’infinita serie di proposte assurde (ricevevo telefonate anche alle nove di sera per sapere se avevo valutato le loro offerte oppure no), finalmente mi contattò un’editore per un contratto di E-book (tutto a sue spese). Come dire, non avevo ricevuto tutta la scatola ma almeno un cioccolatino lo avevo preso. Quando vidi il primo resoconto vendite non ci potevo credere: 120 copie in un mese! Forse neanche Dan Brown aveva venduto così tanto! Non male calcolando che per la stesura del libro mi è bastato dare un’occhiata a qualche pagina del mio vecchio diario di quarta superiore. Per la versione cartacea, invece, decisi di sfruttare l’autopubblicazione: no editori cagacazzo, no commissioni e 50% sulle vendite (al posto del 5% di un normale editore). Adesso non pensiate sia semplice intraprendere la strada dello scrittore, devi lavorare duro e devi accettare dei veri e propri colpi di karate in faccia; però se siete così pazzi da crederci, allora prendete un pezzo di carta e cominciate a buttare giù i vostri pensieri se pensate di avere qualcosa da dire.

I sogni sono la linfa della nostra vita, non costano nulla, sono gratis e se qualcuno cerca di infrangerteli, te ne puoi fottere perché sono l’unica cosa che non potranno mai portarti via. Se volete veramente sapere cosa succede quando realizzi un sogno, sostenetemi, acquistate il mio libro e sarete felici di averlo fatto.

Mattia Fossati

CINEVASIONI-PRIMO FESTIVAL DEL CINEMA IN CERCERE: HERE WE GO!

Dal 9 al 14 maggio la Casa Circondariale “Dozza” di Bologna sarà la location della prima edizione di un concorso cinematografico, che vedrà i detenuti in veste di giurati e spettatori per selezionare il miglior film/documentario a cui andrà la “Farfalla di Ferro” realizzata dai detenuti stessi. Ecco le considerazioni degli organizzatori in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Per la prima volta un festival del cinema varca le porte di un carcere: “Cinevasioni-Primo Festival del cinema in carcere”, organizzato da D.E-R Associazione Documentaristi Emilia Romagna e dalla Direzione della Casa Circondariale Dozza di Bologna, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e RAI Cinema, rappresenta un evento dalle peculiarità eccezionali. In occasione della conferenza stampa tenutasi il 5 maggio presso la Sala Riunioni del carcere, gli organizzatori hanno avuto modo di presentare il festival: “Per la prima volta abbiamo un festival che va in un posto, un carcere per l’appunto”- commenta Ivano Marescotti, attore e presidente della Giuria che selezionerà nel corso delle giornate che vanno dal 9 al 14 maggio il film/documentario vincitore insieme a un gruppo di detenuti impegnati da ottobre nel corso del laboratorio “CiakinCarcere”. “E’ un festival del cinema in carcere, ma è come se fosse organizzato in qualsiasi altro posto”- commenta Filippo Vendemmiati, Direttore artistico di Cinevasioni- “è una scommessa culturale e sociale”– prosegue- “anche il pubblico infatti sarà composto per la metà da detenuti e per l’altra metà da persone libere”. L’evento rappresenta un appuntamento molto importante e motivo di orgoglio, non solo perché crea un ponte culturale tra mondo del carcere e mondo “libero”, ma anche perché i veri protagonisti saranno i detenuti stessi in una precisa logica trattamentale, come momento conclusivo di un percorso iniziato con il laboratorio CiakinCarcere. “Ciò che vogliamo è suggerire alle persone detenute una prospettiva della loro vita che non hanno mai avuto”– commenta Claudia Clementi, Direttrice della Casa Circondariale Dozza di Bologna- “i detenuti, non perché privati della libertà, devono essere privati di tutto il resto”- prosegue la Direttrice- “le sfide sono qualcosa rispetto alle quali non ci tiriamo mai indietro”: “La Sfida”, infatti, è proprio il titolo della sigla del Festival realizzata dagli “attori del carcere”. Di estrema importanza è stata anche la partecipazione e il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che commenta con entusiasmo la partecipazione a questo tipo di attività culturali, in quanto esprimono il modello di Fondazione che vuole condividere delle linee comuni con la città, non solo erogando, ma erogando e partecipando.

“Tutti conoscono le nostre facce per i reati che abbiamo commesso, ora vogliamo che le nostre facce escano fuori per qualcosa di buono”- così Angelita Fiore, Direttrice organizzativa di Cinevasioni riferisce a proposito delle motivazioni che hanno spinto molti detenuti in prima battuta a partecipare al laboratorio di cinema, in secondo luogo a impegnarsi per la realizzazione di questo festival. Grandi assenti le Istituzioni locali, ma nonostante questa mancata partecipazione ed occasione, gli organizzatori hanno dimostrato ugualmente per la realizzazione di questa prima edizione un entusiasmo e una motivazione fuori dal comune, in particolare per far fronte alle difficoltà organizzative e gestionali: “Seppur con un impegno organizzativo consistente”-commenta la Direttrice- “ ci piace offrire opportunità ad ampio spettro per la popolazione carceraria”. L’oscar che la Giuria assegnerà al film vincitore sarà una “Farfalla di Ferro”, realizzata dalla F.I.D.-Fare Impresa in Dozza: l’officina metalmeccanica all’interno del carcere in cui lavorano insieme detenuti e metalmeccanici in pensione. Grandi ospiti tra i partecipanti al concorso sono attesi, come Matteo Garrone, che aprirà il festival e Daniele Lucchetti che lo chiuderà. Anche la società civile bolognese ha risposto con grande fermento all’iniziativa con un sold out totale in pochissimo tempo dei posti a disposizione, che dire a questo punto, non ci resta che fare i migliori auguri alla Prima edizione di Cinevasioni, affichè sia solo il primo appuntamento di una lunga serie.

Chissà se a Peppino sarà mancato l’amore

Non sono solita commemorare gli anniversari dei morti per mafia. O meglio lo faccio sì, ma nel mio intimo. Non apro mai la porta a pensieri pubblici perché non mi riesce. Ma c’è un giorno dell’anno, , dove mi devo fermare per fare entrare un’occasione naturale di memoria. La colpa non è del giorno, né di me stessa, la colpa è di Peppino Impastato. Perché la morte non sta bene addosso a nessuno, ma men che meno doveva stare bene addosso a Peppino. E mi sale una rabbia come se fosse stato un mio fratello, un mio cugino stretto, come se fosse stata una persona che amavo a tal punto da non poter sopportare il peso di un male che è stato fatto anche a me. Sarà che gli altri signori della legge, gli altri eroi della giustizia, noi ce li ricordiamo adulti, quasi vaccinati contro il dolore. Peppino invece aveva la mia età. E aveva tutte le stesse declinazioni della vita che si custodiscono quando si hanno vent ’anni. Ascoltava i Beatles, sognava di innamorarsi veramente, leggeva Pasolini, gli piaceva la fotografia, faceva radio. Certe volte mentre camminava si doveva fermare per guardare più a lungo un posto. Per sognare come cambiarlo. Gli piaceva fare casino nei centri sociali, gli piacevano le giornate di sole a Cinisi e il rumore del mare. Come tutti i diversi, come tutti quelli che hanno una sensibilità in più nel voler trasformare le sovrastrutture del mondo, ha dovuto lottare anche contro gli scherzi della sua fragilità. Perché voler cambiare le cose vuol dire sempre misurarsi con la rinuncia di adagiarsi a quello che di sicuro già c’è. Chissà se gli sarà mancato l’amore di una donna quando tutti avevano paura di avvicinarsi perché la sua vicinanza era già pericolo, chissà se gli sarà mancato l’abbraccio stretto di suo padre negli anni in cui furono lontani per divergenze troppo grandi e troppo profonde di pensiero. Chissà quante volte seduto sulla sua seicento azzurra, con la radio accesa sotto, si sarà fumato una sigaretta e si sarà chiesto se ne valesse veramente la pena. Il prezzo per cambiare l’umanità è quello di allontanarsi dall’ umanità? Il prezzo per essere un eroe, qual è? Quello di spegnere la propria vita per accendere quella degli altri? Quello di essere ricordati per sempre sì ,ma mentre non ci siamo più, mentre non la possiamo respirare né sentire questa memoria di onnipotenza sulla nostra carne?

, dove mi devo fermare per fare entrare un’occasione naturale di memoria. La colpa non è del giorno, né di me stessa, la colpa è di Peppino Impastato. Perché la morte non sta bene addosso a nessuno, ma men che meno doveva stare bene addosso a Peppino. E mi sale una rabbia come se fosse stato un mio fratello, un mio cugino stretto, come se fosse stata una persona che amavo a tal punto da non poter sopportare il peso di un male che è stato fatto anche a me. Sarà che gli altri signori della legge, gli altri eroi della giustizia, noi ce li ricordiamo adulti, quasi vaccinati contro il dolore. Peppino invece aveva la mia età. E aveva tutte le stesse declinazioni della vita che si custodiscono quando si hanno vent ’anni. Ascoltava i Beatles, sognava di innamorarsi veramente, leggeva Pasolini, gli piaceva la fotografia, faceva radio. Certe volte mentre camminava si doveva fermare per guardare più a lungo un posto. Per sognare come cambiarlo. Gli piaceva fare casino nei centri sociali, gli piacevano le giornate di sole a Cinisi e il rumore del mare. Come tutti i diversi, come tutti quelli che hanno una sensibilità in più nel voler trasformare le sovrastrutture del mondo, ha dovuto lottare anche contro gli scherzi della sua fragilità. Perché voler cambiare le cose vuol dire sempre misurarsi con la rinuncia di adagiarsi a quello che di sicuro già c’è. Chissà se gli sarà mancato l’amore di una donna quando tutti avevano paura di avvicinarsi perché la sua vicinanza era già pericolo, chissà se gli sarà mancato l’abbraccio stretto di suo padre negli anni in cui furono lontani per divergenze troppo grandi e troppo profonde di pensiero. Chissà quante volte seduto sulla sua seicento azzurra, con la radio accesa sotto, si sarà fumato una sigaretta e si sarà chiesto se ne valesse veramente la pena. Il prezzo per cambiare l’umanità è quello di allontanarsi dall’ umanità? Il prezzo per essere un eroe, qual è? Quello di spegnere la propria vita per accendere quella degli altri? Quello di essere ricordati per sempre sì ,ma mentre non ci siamo più, mentre non la possiamo respirare né sentire questa memoria di onnipotenza sulla nostra carne?

No, Peppino queste cose non se le sarà chieste. Perché questi sono i miei pensieri, e come tali sono fragili, inferiori. Perché non sono un eroe e non avrei mai avuto il coraggio di andarmene via di casa e di rinchiudermi in un garage a sopravvivere con i soli guadagni della mia lotta. Perché non sono un eroe e non ce l’avrei fatta a continuare a gridare che la Mafia è una montagna di merda in un paese dove stavano già pianificando il mio omicidio. Queste domande Peppino non se le sarà fatte perché aveva solo le risposte. La sua idea di bene, la forza del vento che spazzava via forte la paura in Sicilia, la certezza che vent’ anni sono pochi per vivere tutto quello che c’è da vivere nella vita, ma bastano per rendere immortale un attimo, un gesto, una passione.

A Peppino devo la mia riconoscenza, tutte le mie parole. Anche la più piccola cosa che diventerò avrà dentro di sé una parte piccola del suo coraggio. Ogni volta che passo da Cinisi mi sembra di sentirla la musica che suona dai balconi di Radio Aut, e mi sembra di intravederlo, magro, coi capelli neri, fra gli alberi di limoni che costeggiano le strade del paese. Vorrei andare lì, abbracciarlo, fargli sentire la vicinanza di un tempo che non lo ha dimenticato. Poi sfugge. È stata solo un’impressione. Ma io ci credo che è ancora li e ci guarda e continua a prendere in giro la nostra paura.