Nell’odierno mondo occidentale l’essere femminista è visto da molti come una sorta di vizio, quasi un capriccio. Secondo l’opinione media, le femministe hanno vinto le loro battaglie negli anni ’70, ora c’è parità e quindi bisognerebbe placare gli animi rivoluzionari dato che non c’è più niente di concreto per cui valga la pena combattere. Sarebbe bello se questo “niente” fosse realtà ma, purtroppo o per fortuna, appartengo a quella categoria di persone che non si ritiene completamente libera pensando che in altre parti del mondo una sua coetanea non ha libero accesso all’istruzione solo perché nata con i cromosomi XX. Purtroppo o per fortuna mi arrabbio se, leggendo un giornale, scorgo tra i titoli che nella nostra Italia così all’avanguardia sette medici su dieci sono obiettori di coscienza. Mi sono chiesta allora se davvero il femminismo è al momento appannaggio di persone visionarie che combattono contro i mulini a vento come Don Chisciotte o se c’è chi, come me, non dimentica il femminismo di piazza degli anni ’70 ma ritiene ancora indispensabile parlarne oggi.

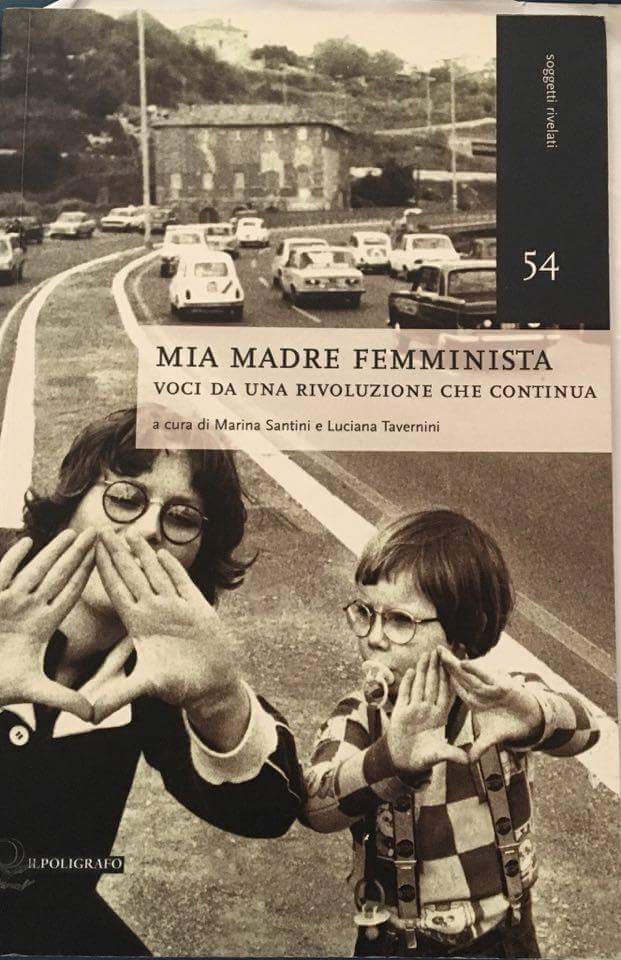

La risposta, che in cuor mio già sentivo, l’ho trovata grazie ad un interessante dibattito tenutosi nella Libreria delle Donne di Bologna con Marina Santini e Luciana Tavernini, curatrici del libro “Mia madre femminista. – Voci da una rivoluzione che continua”.

Essenziale per loro sottolineare il ruolo di curatrici e non autrici di quest’opera scritta a quattro mani proprio perché l’obiettivo primario è avere cura di far emergere le varie storie raccontate come un intreccio naturale di vite e non come sterile trasposizione di eventi altrui.

Altri elementi portanti che le due scrittrici hanno voluto mettere in evidenza sono il titolo e la fotografia in copertina. Il titolo “Mia madre è femminista” lascia il presagio di quello che è il tema cardine del libro, raccontare il femminismo alle più giovani (ed ai più giovani) attraverso una comunicazione epistolare madre-figlia dove entrano in simbiosi le diverse esperienze di entrambe; il sottotitolo “Voci da una rivoluzione che continua” è un monito al non voler creare un monumento del femminismo del secolo scorso, che si crea per qualcosa che non esiste più; al contrario la volontà é quella di redigere una ricerca corale che fa chiarezza sull’evoluzione del movimento e si muove nella necessità storica di far conoscere il femminismo che era e che è alla nuova generazione.

La foto in copertina, rigorosamente in bianco e nero, è quella scattata da Luisa di Gaetano in Piazzale Clodio a Roma nel 1977 e raffigura una madre che insegna a sua figlia il gesto femminista per eccellenza. Esso all’epoca creò scandalo perché nasceva in contrapposizione al pugno chiuso degli uomini e rappresentava la donna come proprietaria dei diritti sul suo stesso corpo; la prima a mostrare tale gesto in pubblico fu l’italiana Giovanna Paola durante il convegno della Mutualité a Parigi nel maggio del 1972.

Non solo la copertina del libro è in bianco e nero, ma anche le pagine stesse si alternano tra i colori bianco e grigio. Sfogliandolo si ha di conseguenza l’impressione di scivolare tra i tasti di un pianoforte immaginario che crea la sua armonia tra le vicende e le fotografie delle tante persone protagoniste di questo romanzo corale.

Interessante anche la scelta dei titoli per i capitoli che rimanda a testi classici del femminismo, ad esempio uno di questi si chiama “Le tre ghinee” come l’opera di Virginia Woolf e tratta del femminismo cinematograficamente, artisticamente e musicalmente. Preziose le cento fotografie quasi tutte inedite che vanno ben oltre il tipico femminismo di piazza: ci sono scatti rubati di vacanze, feste tra ragazze ma anche il particolare giorno del digiuno delle donne a Palermo in seguito alla strage di Capaci. Ricca di spunti interessanti la bibliografia proprio per stimolare una ricerca personale di approfondimento alla fine della lettura in modo da trasformare l’io iniziale della narrazione in un noi, soggetto collettivo cooperante.

È proprio la cooperazione, la condivisione di idee ed esperienze passate e presenti che deve far capire quanto sia quindi necessario continuare a confrontarsi con le battaglie del ’70, non dimenticando però quanto sia fondamentale essere attivi anche nel presente.

Questa epoca è senza dubbio diversa, capace di fornire più opportunità alle donne, tuttavia i diritti acquisiti non sono mai da dare per scontati, sia da esempio la questione polacca sull’eventuale divieto totale all’aborto.

È d’obbligo cercare di evitare gli stereotipi sulla figura della donna nei quali inevitabilmente si cade ogni giorno, è d’obbligo conoscere il sentiero già percorso senza mai perdere di vista il sentiero che da percorrere.

Luigi Zamboni e la “sua” bandiera tricolore

Apro Facebook e vengo a sapere che il 23 ottobre avrà inizio “La Via Zamboni”, un’iniziativa periodica che riempirà il centro della nostra zona universitaria di musica, arte e scienza: insomma, di Cultura. E la domanda di manzoniana memoria che subito mi torna alla mente è la solita: “Zamboni, chi era costui?”.

Per tanti può essere un dettaglio insignificante, ma per un universitario bolognese, specie se fuori sede, la strada che porta il suo nome è il primo vero riferimento topografico per combattere la paura di perdersi nelle mille stradine bolognesi.

Luigi Zamboni (da non confondere con Anteo, anarchico italiano del Novecento, al quale è stato dedicato un pezzo della cinta muraria) era, primo di tutto, uno studente di giurisprudenza della nostra Alma Mater Studiorum. Nasce nell’ottobre 1772 da una famiglia di commercianti di stoffe con bottega in via Strazzacappe (nei pressi di via Galliera), ma per il resto è davvero difficile reperire informazioni sulla sua adolescenza. Qualche testimonianza dell’epoca lo descrive alto e robusto, per nulla timido e dalla parlantina abbastanza sciolta.

Le prime notizie certe su di lui risalgono al 1791: condividendo con la madre simpatie per i rivoluzionari francesi, Luigi si avvicina all’abate Beausset, commissario politico del direttorio francese; grazie a queste frequentazioni decide quindi di arruolarsi nell’esercito francese come portabandiera.

Dopo un breve soggiorno in Corsica, dove viene a contatto con gli ambienti della massoneria, s’imbarca verso l’isola di San Pietro (per noi sardi più semplicemente Carloforte, cittadina che si trova sull’isola), dove viene instaurata un’amministrazione democratica sul modello francese.

Una volta rientrato a Bologna, si fa strada nei circoli patriottici che si opponevano al dominio dello Stato Pontificio sulla cittadina felsinea. È qui che, insieme a Giovanni Battista de Rolandis (cui è per l’appunto dedicata una traversa di via Zamboni), organizza una sollevazione della comunità universitaria contro il governo papale presente in città. Nella notte tra il 13 e il 14 novembre 1794, forti dei manifesti distribuiti nei giorni precedenti e del sostegno di parte della comunità, i due passano all’attacco, ma si ritrovano praticamente abbandonati a causa della forte pioggia che aveva scoraggiato gli altri manifestanti. Zamboni e de Rolandis sono allora costretti alla fuga, ma vengono arrestati due giorni dopo a Covigliaio, in Toscana; vengono rinchiusi nel Carcere del Torrone (nell’attuale Sala Borsa), dove il 18 agosto 1795 Luigi Zamboni viene ritrovato impiccato. Sulla sua morte i giornali dell’epoca gridano però allo scandalo, denunciando le torture cui era stato sottoposto prima della morte, probabilmente vere cause del decesso.

Ma allora perché ricordarsi di lui, un rivoluzionario con poche fortune?

Perché è proprio dal tentativo eroico di Zamboni che noi italiani abbiamo preso la nostra bandiera tricolore. Fu proprio in quella sventurata serata che comparvero le prime coccarde con i colori del nostro attuale vessillo, cucite secondo le cronache dalla madre di Luigi. Come lui stesso disse: “Noi al bianco ed al rosso, colori della nostra Bologna, uniamo il verde, in segno della speranza che tutto il popolo italiano segua la rivoluzione nazionale da noi iniziata, che cancelli que’ confini segnati dalla tirannide forestiera”.

E allora, camminando lungo la nostra amata via Zamboni, è il caso di ricordarci che i passi che seguiamo sono quelli di un universitario che, in difesa dei suoi ideali, ha lottato fino a dare la propria vita; uno studente che, come tanti prima e dopo di lui, ha fatto in modo che noi oggi potessimo vivere in un’Italia libera e unita sotto la “sua” bandiera tricolore.

SE EQUITALIA MUORE

A pochi giorni dal via libera in CdM alla Legge di Bilancio 2017, il premier Renzi si è espresso ad una nota emittente radiofonica chiedendo che si evitassero le polemiche ad personam per entrare nel merito della riforma.

“Mi piacerebbe” – ha aggiunto Renzi – “trovare qualcuno dell’opposizione che dica: ‘Io sono contro Renzi, ma sull’abolizione di Equitalia io sono con lui'”.

Ciò che salta all’occhio, almeno per noi piccoli contribuenti, è l’abolizione, o presunta tale, di quello spettro che ha attanagliato le vite di milioni di italiani, Equitalia. Facile dire di cosa si tratti: Equitalia è la longa manu dell’Agenzia delle Entrate, nata sotto l’idea di due note menti, Visco e Tremonti. È stata l’applicazione che però è andata un po’ a rotoli, creando un effetto vessatorio tra contribuente e Agenzia.

Equitalia non è l’ente a cui spetta il controllo della lotta all’evasione, compito dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Per difetto il ruolo principale di Equitalia è quello di andare a risolvere i contenziosi legali o sul pagamento delle imposte.

Sul piano strettamente materiale Equitalia invia delle cartelle di pagamento ai contribuenti che non hanno versato l’imposta nei modi e nei tempi dovuti.

Questi interventi consentiranno una maggiore autonomia gestionale dell’ente di riscossione.

La domanda che sorge spontanea è: che fine faranno milioni di “padri di famiglia” dopo l’abolizione di Equitalia? Nessun problema, il nostro Premier ha pensato a tutto! Si andrà ad incorporare il personale in “esubero” all’interno dell’Agenzia delle Entrate con il medesimo inquadramento contrattuale. Ragionando per conseguenze non andremo lontani. Si, verrà eliminato l’odiato spettro che prende il nome di Equitalia con una ricollocazione del personale ma la riscossione sarà sempre dietro l’angolo.

Quindi qual è l’obbiettivo perseguito da Renzi con l’abolizione di Equitalia? Rimpinguare le tasche dello Stato in un lasso di tempo relativamente breve, di fatto, conosciamo il motto: Pagare tutti, pagare subito.

Come? Scorporando dalle cartelle di pagamento more ed interessi che verranno quasi azzerati, potendo pagare sola la multa o l’imposta con una maggiorazione fissa del 3%.

Tutto ciò riuscirebbe a far rientrare nelle casse dello Stato 4,2 milioni di euro.

Sulla manovra si è espresso anche il Ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, spiegando che non si tratta assolutamente di un condono, perché si pagherá il valore al netto della cartella di pagamento.

Lo stesso circa il tema scottante della voluntary disclosure che si focalizzarà sulla speranza di far emergere tale ricchezza. Ricchezza su cui bisognerà pagare delle imposte. Sempre Padoan ha aggiunto che tale riforma non è da qualificare come mero spot elettorale, affermando che potrà apportare solo del bene al Paese.

Ad entrare sempre più nel dettaglio è stato, invece, il viceministro dell’economia, Enrico Zanetti, spiegando come e cosa si dovrà pagare. Pagheremo l’imposta per intero, mentre verranno scomputate le sanzioni e gli interessi di mora, plus che fa lievitare l’importo delle cartelle stesse di oltre il doppio.

Si ragiona sui tempi ed i modi per “aderire”, preso atto che non si tratta di elidere presidi, ma di andare a rideterminare il carico fiscale sugli evasori.

Ma l’UE? Fermi tutti! Si assisterà ad una “rottamazione” delle cartelle di pagamento, ma con le dovute precisazioni. L’Iva, imposta di matrice europea, rimarrà. Ad oggi non vi è stato un accordo tra Italia ed Unione Europea.

Provando a tirare le somme, la riscossione andrà nelle mani dell’Agenzia delle Entrate e cercando di snellire le procedure che portano alla mera riscossione, lo Stato vedrà rimpinguate le proprie casse; anche per questa volta Renzi avrà regalato mezzo sorriso all’italiano medio.

Giuseppe Pisciotto

“Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare.”

Sono stata venti giorni in Sardegna, a Nuoro, sullo scavo nuragico di Tanca Manna. Ogni parola che potrei usare per descrivere questi giorni potrebbe risultare troppo melensa o poco scientifica e forse è proprio così, perché banalmente si teme di essere sempre scontati e ovvi quando si parla di un’esperienza di vita.

All’inizio non pensavo fosse così… bello: vedevo tutti così esperti, così bravi, mentre io mi sentivo un’imbranata totale. Tira il piano, vai di trowel anzi no, usa il piccone perché si passa ad un altro strato; pulisci con la scopa, raccogli terra con la sessola, sta’ attenta a non confondere i frammenti di ceramica con le pietre, non ne parliamo dei reperti! Scrivici il numero sul sacchettino, il tuo settore, la tua unità stratigrafica e il quadrato….Si, ma il nord? Qual è il nord? Ah, quello lì. All’inizio ti sembra di non riuscire a sopportare la fatica fisica, le ginocchia a fine giornata ti fanno male, ogni tanto un polso decide di non collaborare. Si arriva stanchi alla sera e magari c’è da sistemare un fotopiano, da inserire i frammenti conteggiati in un database. Le giornate non finiscono mai, ti porti il lavoro a casa e magari pensi al giorno dopo, quando la sveglia suona sempre puntuale la mattina presto, mentre tu la sera tardi sei ancora lì davanti ad un pc. Eppure quelle ore interminabili sono le più fruttuose.

C’è una sensazione che provi. Una sensazione, quella giusta, quella che ti fa capire che il tuo posto è proprio quello. Che non hai bisogno di vagare ancora perché tutto (la fatica, la terra tra le mani, le ore sullo scavo scandite da una campana in lontananza, che sembrano non passare mai, e quelle della pausa che invece volano) ti viene ripagato. È un senso di appagamento, di soddisfazione, di completezza. Ti senti colmo di tutto ciò che vedi, che impari anche solo sentendo parlare gli altri. Fisico e mente collaborano insieme, nessun elemento è improduttivo, si impara a prestare attenzione ai più piccoli dettagli, alla composizione del terreno così come all’impasto di ceramica di una teglia o un tegame.

Il lavoro dell’archeologo è di una sensibilità particolare: non ci si può permettere di non avere cura per ciò che si riporta indietro dal passato. Non ci si può permettere di non rispettare ciò che il terreno ci dice, se si vuole aggiungere, di volta in volta, un piccolo pezzo ad un grande puzzle, che è quello della conoscenza e della consapevolezza delle tracce della storia, delle abitudini, delle vite della gente che ha vissuto in quei posti poi diventati siti di ricerca.

Un altro fattore importante che gioca un ruolo decisivo durante il tuo scavo, è quello umano. Sembra facile: in realtà, condividere una casa con dodici persone diverse, con le loro abitudini, i loro pregi, difetti, sogni e caratteri è qualcosa di difficile se non hai pazienza o spirito di adattamento. Ognuno di noi ha imparato, piano piano, a conoscere quello che c’è appena dopo il primo strato, la facciata, l’impressione iniziale. Condividere tutto ti insegna davvero cosa significhi non solo il rispetto per l’altro, ma prima di tutto il rispetto verso te stesso. È un po’ la solita storia del “non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”, il che implica accortezza in ogni decisione o azione. Non si è mai soli, è vero, ma forse si è soprattutto soli quando si prendono delle decisioni che devono riguardare anche gli altri, che magari hanno poca o nessuna esperienza e non sanno come districarsi tra le cose.

Essere responsabili nel lavoro e nella vita è il più grande insegnamento, e forse l’unico decisivo, per diventare delle persone che affrontano ogni situazione, problema, investimento su se stessi in modo maturo, senza perdersi troppo nei fronzoli inutili che rallentano il ritmo e ci rendono pigri di fronte alle decisioni o alle scelte. Ecco. Io non saprei esprimere con altre parole quest’esperienza. Oppure sì: quando trovi la tua strada, non hai più bisogno di sentirti qualcuno per forza, perché pretendi che la tua intelligenza o bravura ti siano riconosciute in modo plateale quanto egocentrico. Semplicemente, tu cammini sicuro del tuo percorso, forte del fatto che i sassi lungo la via dovrai togliergli da solo, ma sicuro che ogni ostacolo superato ti avvicina alla meta, che non sarà mai troppo vicina; quando ami ciò che fai e ciò che vuoi davvero, non esistono arrivi ma solo percorsi, spazi che si ampliano sempre più e non si riempiono mai abbastanza, quando ti chiedi spesso il perché ma soprattutto ti dai le risposte giuste. È come dice De Andrè: per la stessa ragione del viaggio, viaggiare.

Referendum: ma ne siamo davvero in grado?

Sono giorni di contesa politica e di campagna elettorale in vista della data per eccellenza: il 4 dicembre. Quest’ultima è stata caricata così tanto da essere ormai diventata il vero e proprio giorno del giudizio politico: il giorno del referendum sulla riforma costituzionale. Malgrado le incertezze siano predominanti, possiamo permetterci una sola ma ben precisa sicurezza: la mattina del 5 dicembre il panorama politico italiano sarà diverso da come lo conosciamo oggi. Pesi e contrappesi, personalità predominanti e satelliti: tutto questo verrà automaticamente messo in discussione dal risultato di una così importante decisione politica. Una decisione che sarà presa dai cittadini stessi che si recheranno alle urne per un SI o per un NO. O per una scheda bianca. O una più o meno fantasiosa scheda nulla…

E così, con in testa queste parole, che si sono aggiunte alle centiania di migliaia già lette su giornali e su internet, oltre a quelle sentite e risentite in televisione o su YouTube e canali vari, il 30 settembre mi preparavo per il dibattito tra Matteo Renzi e Gustavo Zagrebelsky. Aspettavo questo dibattito da giorni: lo scontro tra titani. Da una parte il furbetto di Firenze, difficile da arginare quando straripa. Dall’altra il gigante professorone, pacato quanto tagliente. E quindi ero pronto, in pieno stile fantozziano con familiare di peroni gelata, frittatona di cipolle e rutto libero. Mi ero organizzato per bene con i miei amici e, alla fine, eravamo un gruppetto piuttosto numeroso ed eterogeneo. Accanto a solito e immancabile oddiomasietedavverotroppi gruppo di “giuristi”, c’erano una studentessa di Lettere, un dottore in Scienze infermieristiche e un laureato in Ingegneria: tutte persone con un ottimo livello culturale, nessuna di queste completamente “chiusa” o insensibile a ciò che succede nel mondo e in Italia. Il risultato? Più volte queste valide persone chiedevano chiarimenti, spiegazioni, semplificazioni di ciò che sentivano in televisione. Domande alle quali, dall’alto della magnifica cultura giuridica, era difficile trovare una risposta piacevole o minimamente comprensibile (senza uno sbadiglio di mezzo). Questo perché il dibattito è stato inutile. Non ha avuto alcun valore “pedagocico” ma, al contrario, ha contribuito a confondere chi aveva una mezza idea. Un dibattito che ha ringalluzzito solo le rispettive tifoserie, felici di aver visto i loro beniamini e ben pronti ad elogiarli acriticamente.

E allora, ho subito pensato: caspita! Siamo messi davvero male! Se un gruppo di persone ben istruite e interessate ai temi politici più importanti ha avuto grande difficoltà a capire la materia del referendum costituzionale…cosa dire dei tanti milioni di concittadini disinteressati e con una differente istruzione? (altro…)

ALESSANDRO BARICCO PRESENTA “IL NUOVO BARNUM” A BOLOGNA

Giovedì 13 ottobre. Sala Borsa, Auditorium Enzo Biagi. Uno di quei posti dove ti viene voglia di entrare in punta di piedi. All’improvviso, ti senti piccola e sei pervasa da un sentimento a cui non sapresti dare un nome, quel sentimento che solo una biblioteca sa ispirarti. Le persone cominciano a prendere posto. Ci sono moltissimi giovani, quasi tutti stringono tra le mani una copia di “Oceano Mare”, “Seta” o “Novecento”. Pagine sfogliate, vissute, consumate e ora pronte a ricevere il sigillo del loro autore. Ore 18. Di fronte a una sala gremita, Alessandro Baricco presenta il suo ultimo libro, “Il nuovo Barnum”, una raccolta di articoli scritti negli ultimi venti anni per “la Repubblica”, “Vanity Fair” e “Wired”. Come è facilmente intuibile dal titolo, dentro c’è un po’ di tutto. Frammenti di storia, notizie, immagini, sensazioni, luoghi, città, racconti, riflessioni, persone. Uno stile brillante, inconfondibile, è il filo che unisce i singoli tasselli e li tiene insieme. “Il nuovo Barnum” è una specie di finestra sul mondo. Apriamola insieme. Baricco si schiarisce la voce e inizia a leggere.

Il primo articolo è del 30 gennaio 2010 e parla dell’amicizia prima di Facebook. “Una cosa che ricordo bene, ad esempio, è che pensavamo l’amicizia come il prolungamento di una fede. […] Come i quattro di Emmaus, da ragazzi costruivamo le amicizie su una bolla di dolore. […] Così essere amici significava condividere un segreto. E scambiare malinconia. […] Poiché non esisteva Facebook, essere amici significava fare delle cose. Non parlarne, o raccontarle: farle.”

Un’amicizia senz’altro duratura è quella che lega Baricco a Renzo Piano. Con la lettura del secondo articolo, datato 7 maggio 2004, veniamo catapultati a New York, all’angolo tra Madison Avenue e Trentaseiesima strada, letteralmente nel cuore di Manhattan. Proprio lì, sotto terra, il famoso architetto ha progettato una biblioteca, un tesoro di centinaia di migliaia di testi rarissimi, “carta su cui c’è scritto da dove veniamo e perché siamo fatti così”. Una sorta di scatolone costruito dentro il granito che tiene su la città, con i suoi grattacieli. Baricco racconta. “Mesi dopo mi son trovato seduto in fondo al buco, sotto il cielo grigio, con un elmetto da cantiere in testa e Renzo Piano seduto anche lui lì, come se dovessimo prendere il tè. Lui è uno che quando ti spiega le cose che fa, ha sempre l’aria di dire delle cose ovvie. […] Un altro così è Ronconi, per dire. O Baggio. Più quel che fanno è pazzesco, più quando ti raccontano la genesi dell’idea sembra tutto così naturale, logico, inevitabile. Mi sa che sono così, i veri grandi”.

E proprio perché il libro è un vero e proprio Barnum, al suo interno convivono personaggi reali e personaggi dei fumetti – come zio Paperone – abitanti di un microcosmo dove “le sofferenze e le cattiverie si sono disfatte dal ridere”. Baricco conclude la presentazione con la lettura di un articolo che immagina aver scritto nel 2026. Da qualche anno siamo tutti preda di un comune sentimento: la percezione di un cambiamento in atto, radicale, nella società e nelle nostre vite. La riflessione dell’autore si gioca sul dualismo profondità-superficialità. La prima è un concetto che appartiene al passato. E’ descritta come un viaggio, la cui ricompensa è il senso ultimo. “Ma a un certo punto questo modo di vedere le cose ha iniziato a sembrarci inadatto. Non falso: inadatto. […] Quello che stava accadendo, tra mille difficoltà e incertezze, era che, abolita la profondità, il senso si stava spostando ad abitare la superficie delle evidenze e delle cose. […] Viaggiamo velocemente e fermandoci poco, ascoltiamo frammenti e mai tutto, scriviamo nei telefoni, non ci sposiamo per sempre, guardiamo il cinema senza più entrare nei cinema, ascoltiamo reading in rete senza più leggere libri, facciamo lente code per mangiare al fast food[…]”.

Più ascolti, più hai la conferma di qualcosa che, in fondo, sapevi già. Se sei un lettore di Baricco, finisci sempre per scovare quel pezzettino di te che è rimasto incastrato tra le parole di una frase, nella pagina di un suo libro.

Il coraggio di un Nobel: Dylan e la letteratura cantata

Ieri, giorno così pieno di emozioni contrastanti, il Comitato dei Nobel di Stoccolma ha compiuto una scelta interpretata da tutti come coraggiosa.

Infatti, il comitato svedese ha assegnato il premio Nobel per la letteratura, assegnato ogni anno all’autore che riesce a distinguersi maggiormente per le sue opere, al cantautore statunitense Bob Dylan, con la motivazione di “aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.

Nato nel 1941, sotto il nome di Robert Allen Zimmerman, in una fruttuosa città del Minnesota, Duluth, é cresciuto in un’adolescenza che potrebbe uguagliarsi a quella che risuonava da tutte le finestre di ogni singolo adolescente americano degli anni ’50, cioè a suon di Elvis, Johnny Cash e Buddy Holly.

Ma, a poco più di vent’anni, attraverso la frequentazione di circoli beat progressisti, Zimmerman si é avvicinato al mondo folk, idolatrando Guthrie, iniziando a delineare una figura oramai conosciuta: l’ideatore del folk-rock, ricalcata da “The Freewheelin”, manifesto del nuovo folk.

É stato proprio a causa di questa nuova scoperta che ha sentito di dover abbandonare la provinciale Duluth, dirigendosi verso la Grande Mela e decidendo di cambiare il suo nome come segno d’abbandono ad una vita banale.

Come afferma nella sua autobiografia “Chronicles”: “Ero in uno stato di esaltata consapevolezza, ben deciso a seguire la mia strada, privo di senso pratico e visionario dalla testa ai piedi.”

Dylan è colui che é riuscito ad incarnare perfettamente lo scorcio d’epoca di quei famosissimi anni ’60, fatti di cambiamento, proteste e rivoluzioni nelle sue lotte ai diritti civili, rendendosi figura chiave del movimento progressista americano.

Ed è proprio da qui che dovremmo far risalire le ragioni di questo meritatissimo Nobel.

I suoi testi, influenzati dalla letteratura e dalla storia americana sono sempre stati colmi di pervasività, definibili veri e propri anthem di protesta; in tal caso, come non parlare della famosissima Blowin’ In the Wind, talmente universale da riuscire ad esser cantata dagli ambienti della sinistra radicale alle file dei cattolici progressisti.

Ma l’interesse e l’opera di Dylan hanno guardato anche e soprattutto alla poesia, alla metrica della rima forzata, alla letteratura della nuova frontiera che anticipava la beat generation, riconducibili ad opere dello spessore di Girl From The North Country, in cui è riuscito a sfornare un brano capace di ammiccare alla modernità con un linguaggio fresco ed efficace.

C’é un pezzo “Like a Rolling Stone”, descritto quasi come un’opera d’arte valutata oltre 1.700.000 dollari, che ha come contenuto sei minuti che riproducono un unico sentimento: Malinconia e disperazione, rabbia e voglia di rivalsa.

Questo pezzo é stato di particolare importanza proprio per sottolineare come il folk di Dylan fosse discrepante rispetto al noto, assumendo una faccia diversa, oscura.

Eppure Dylan ha scritto, e questa volta non per cantare.

Il riferimento va a Chronicles, autobiografia dell’artista, ma soprattutto a Tarantula, un libro sperimentale di poesia in prosa al quale stava lavorando mettendo su carta un flusso di coscienza ermetico e visionario, in parte copiato da vecchi scritti che gravitavano sulla sua scrivania.

Tutto ciò seguendo l’ispirazione dello stile narrativo dell’epoca attraverso la tecnica del cut-up e ai poeti della Beat Generation.

Riguardo alla premiazione del Nobel per la letteratura, molti hanno espresso un giudizio negativo circa il merito di quest’artista, solo perchè classificato come “cantante”.

Dylan è innanzitutto un cantautore: cantante e autore ovvero colui che interpreta suoi scritti; ma egli fa una cosa differente, non canta: indossa le parole come abiti e li porta in giro con una naturalezza che solo l’esperienza sa dare, riuscendo ad agitare una bandiera portatrice di lotte e di diritti attraverso testi colmi di una letteratura che lo ha mosso sin dal principio.

Si parla, infatti, di messaggi tradotti in musica che disegnano il menestrello americano come prototipo del cantautore contemporaneo.

De Gregori, che inneggia Dylan come patrimonio comune, ha espresso, meglio di quanto si possa fare, i motivi di questo Nobel in poche righe: “È una notizia che mi riempie di gioia, vorrei dire non è mai troppo tardi. Il Nobel assegnato a Dylan non è solo un premio al più grande scrittore di canzoni di tutti i tempi, ma anche il riconoscimento definitivo che le canzoni fanno parte a pieno titolo della letteratura di oggi e possono raccontare, alla pari della scrittura, del cinema e del teatro, il mondo e le storie degli uomini. Bob Dylan incarna l’essenza di tutto questo, nessuno come lui ha saputo mettere in musica e parole l’epica dell’esistenza, le sue contraddizioni, la sua bellezza”.

Bisogna riconoscere che le canzoni sono letteratura, in quanto manifesti addolciti di grandi temi che contraddistinguono la nostra quotidianità, contro quei muri di cemento che musicisti come Bob Dylan hanno provato a scalfire con la loro musica in tempi lontani, giorni in cui si aveva la speranza che una canzone potesse cambiare il mondo.

Sania Mirza: “Guardate i miei colpi, non il mio corpo”

Se si parlasse di lei solo per i suoi risultati sportivi, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Esplosa nel circuito internazionale nel 2005, a soli 19 anni, con la vittoria del torneo WTA di Bangalore, Sania Mirza è la tennista indiana più forte di tutti i tempi. Negli ultimi due anni ha praticamente dominato, in coppia con la leggenda svizzera Martina Hingis, il doppio femminile con ben 14 titoli WTA (tra cui Wimbledon, US Open e Australian Open), a cui si sommano i 3 titoli slam vinti in doppio misto. Insomma, un palmares di tutto rispetto.

Eppure la sua fama, soprattutto in India, ha soprattutto a che vedere con la sua vita extra-tennistica. Per una ragazza indiana di fede musulmana esistono, infatti, barriere e ostacoli che richiedono una tenacia ancor più grande di quella mostrata ogni giorno sui campi da tennis.

Il 2005, anno dell’exploit sportivo, rappresenta per Sania l’inizio di un lungo calvario: a causa del suo abbigliamento in campo, ritenuto eccessivo e non rispondente ai canoni della Sharia, viene emessa contro di lei la prima fatwa, un parere di un esperto di legge coranica sull’orientamento della Sharia riguardo a un dato comportamento. Sebbene privo di esecutività diretta, questo provvedimento scatena contro di lei una feroce persecuzione da parte degli integralisti islamici dell’Andhra Pradesh, suo Stato di origine.

Ma il carattere di una ragazza come Sania non si piega a queste minacce: qualche anno dopo si esprime pubblicamente in favore del sesso prima del matrimonio, prestando il fianco ad una seconda fatwa. La paura stavolta si fa sentire eccome: per giocare il torneo di Calcutta le viene assegnata una scorta a causa del rischio di attentato a cui si trova esposta.

Allora anche in una guerriera come lei si fa strada il pensiero di arrendersi, fino a dichiarare in conferenza stampa: “Talvolta penso che farei meglio a mollare tutto”; per fortuna il coraggio non l’abbandona e la sua vita, tennistica e non, continua spedita.

Nel 2010, con un’inaspettata mossa, decide di infrangere uno dei pilastri della sua cultura: rompe il fidanzamento “negoziato” dai genitori e scappa con Shoaib Malik, capitano della nazionale pakistana di cricket.

Anche alla luce dei difficili rapporti diplomatici tra i due paesi, Sania dimostra ancora una volta di non farsi dettar legge da nessuno. Rojit Brijnath, giornalista sportivo indiano l’ha definita “la ragazza che sta rompendo tutte le barriere sociali e culturali possibili”.

Nonostante tutto e tutti, Sania nel 2013 apre, nella sua città natale di Hyderabad (India centrale), un’accademia tennistica per ragazzi e ragazze meno abbienti: lei sa quanto lo sport possa essere uno strumento di emancipazione e di rivoluzione culturale e politica. Grazie ad esso è infatti divenuta un personaggio politico e sociale con grande seguito in India, spesso avvicinata anche ad una candidatura politica di livello nazionale.

A sintetizzare la sua storia, il suo coraggio e la sfida che ha lanciato alla cultura del suo paese è la frase che le ha provocato tantissimi guai in tempi recenti: “Guardate i miei colpi, non il mio corpo”. Quei colpi che non sono solo volée e rovesci, ma che sono colpi assestati ad una cultura fatta ancora di pregiudizio e di sottomissione della donna.

DA OGGI “CICU” APERTO FINO A MEZZANOTTE: DIVENTEREMO UN PO’ TUTTI COME CENERENTOLA?

“Una biblioteca era per me un ducato grande abbastanza”, così Shakespeare descriveva l’incanto scaturito alla vista del tempio dei libri per eccellenza. Effettivamente, per i lettori accaniti le biblioteche sono luoghi dai quali non si vorrebbe mai uscire, perché spesso accade di rimanere impigliati tra le righe di un libro e doverlo abbandonare tra gli scaffali all’orario di chiusura è triste quanto un arrivederci prima di una partenza.

In particolare per gli studenti bolognesi una biblioteca come quella del dipartimento di scienze giuridiche “Cicu” è una seconda casa, un’aula studio dove condividere con altri colleghi informazioni, appunti, consigli ma anche risate durante le pause, disperazione in sessione invernale/estiva e sollievo dopo un esame. Unico nemico dei “Cicuniani” fino a poco tempo fa era solo l’orario di chiusura: le ore 20:00.

Importante sottolineare le parole fino a poco tempo fa perché da oggi il Cicu resterà aperto fino a mezzanotte dal lunedì al venerdì, mantenendo anche l’orario del sabato.

La tanto attesa apertura in fascia serale sarà inaugurata alle ore 19:30 dal Rettore dell’Università Francesco Ubertini, dall’Assessore alla Cultura Bruna Gambarelli e dalla Presidente della Fondazione dal Monte Giusella Finocchiaro, fondazione che a breve estenderà l’apertura serale anche alla sala studio di Palazzo Paleotti e alla biblioteca di Discipline Umanistiche, tutti poli della zona universitaria bolognese.

Tutto questo è stato realizzato anche grazie ai rappresentanti di Sinistra Universitaria che hanno sostenuto varie proposte per migliorare la situazione dell’utenza studentesca e della zona universitaria.

Fondamentale anche ricordare che da giovedì 29 settembre sarà possibile studiare nella nuova e candida aula studio Caputo, al piano terra della biblioteca Cicu.

Più posti per studiare, un orario prolungato ed una zona universitaria più sicura anche di sera sono un’ottima scusa per prendere la buona abitudine di uscire dall’aula studio quando le stelle saranno già alte nel cielo. Buono studio a tutti i futuri notturni!

Il dubbio esistenziale dell’ultimo anno di Giurisprudenza.

L’ultimo anno di università è un tragico spartiacque tra il mondo vero e la fine degli alibi di cui possiamo servirci per non entrarci. L’ultimo anno di università di giurisprudenza è uno spartiacque ancora più tragico tra la fine delle illusioni sulla giustizia e quelle più profonde che avevamo su noi stessi. Siamo arrivati qui per svariati motivi e ora vorremo rimanerci per sempre. Ma non perché fuori sia meglio, e non perché abbiamo capito veramente quale sia il mestiere dell’avvocato e quale la verità da difendere. Ma perché fuori non avremo maschere, mentre qui tutti ne abbiamo una. Sì, siamo noi stessi, ma con mille riserve e protezioni. Abbiamo rimandato sempre a un altro giorno la decisione su cosa rispondere a chi ci avrebbe domandato “e dopo cosa vuoi fare?”. Ci siamo tenuti stretta la scusa che comunque il settore è in crisi e si lavora con quello che si trova. Ma la verità è che sì, il settore è in crisi, ma comunque non più di noi, che quello che vogliamo fare non lo sappiamo ancora. E ci piace l’dea del tribunale, dello studio legale, ma rimangono idee aggrappate al loro limite: l’astrattezza, l’assoluta invisibilità. Siamo cambiati molto dal primo giorno di università. Eravamo meno fragili di adesso. Adesso siamo o troppo euforici o troppo perplessi. E quando siamo spensierati subito ritorna come una canzone malinconica il pensiero che fra poco sarà tutto finito o tutto per la prima volta iniziato. Sappiamo di un po’ tutto e di molte cose niente, e di quello che abbiamo studiato ricordiamo i concetti chiave, gli schemi generali. Ma basterà per essere migliori di come siamo entrati? e quella storia che gli “studi forgiano” per quanti sarà valsa? A tratti ci sentiamo quasi più deteriorati, ed è come se l’eccesso di nozionismo che abbiamo interiorizzato ci avesse reso più distaccati da alcune nostre originarie essenze. Si badi bene che questo discorso, così come queste righe non hanno la pretesa di valere per tutti. Quelli col fuoco sacro del diritto esistono, sono in mezzo a noi. O anche, più semplicemente, gli appassionati che, per caso o per volere, hanno fatto di una curiosità la loro strada e della legge e dei suoi sviluppi la loro futura vita. Ma parlo a noi, gente distratta, incerta, gente che ha seguito un’ispirazione non chiara e che ora però si ritrova a dover affrontare con la stessa chiarezza apparente un percorso non scontato. C’è chi diventerà comunque un avvocato, anche se adesso ancora non lo ha in mente e lo disprezza pure. C’è chi dopo la laurea farà quel classico viaggio che gli cambierà la vita, quello dove avverrà un incontro importante o dove soltanto scoprirà di essere una persona totalmente diversa da come si era immaginata. C’è chi tornerà giù, al paese. E invece lì scoprirà che non è cambiato niente, che tutto tace e che i rumori non ci sono, così come non ci sono le occasioni e, lentamente, si riabituerà a quella sordità, a quell’ assenza di rivoluzione. Si chiederà aiuto alla famiglia e ci si inventerà qualcosa, realizzando di non essere cresciuti e di essere addirittura regrediti rispetto agli anni in cui si era andati via di casa. Perché quantomeno allora l’incoscienza aumentava la maturità e il coraggio. C’è chi invece si metterà a fare qualcosa di assurdo, tipo il pittore o l’artista. Perché questi anni di commi a memoria e di leggi derogate da altre leggi hanno avuto la forza di liberare dentro di noi e di rendere necessaria un’altra porta, quella della creazione, della fantasia. E si, saremo tutti cosi, pezzi diversi di uno stesso percorso, sparsi nel mondo ma partiti da quel mondo che abbiamo per pochi anni condiviso insieme. E c’era sembrato tutto, c’era sembrato che nulla lo potesse dividere o spezzare. Ci siamo fatti scudo con i nostri respiri e con le nostre cene insieme, con i nostri discorsi in biblioteca mentre cercavamo di studiare ma era più forte la fame che avevamo dentro di conoscere chi ci era seduto accanto. Speravamo di poter rimanere intrappolati in questa rete senza fili di incontri che ogni giorno ci cambiano la vita, e, invece, l’ultimo anno serve anche per capire chi ci è rimasto intorno. Abbiamo scambiato parole con tutti e alcune le abbiamo credute perfino importanti, ma pochi volti ad oggi sono rimasti ad aspettarci. E guardandosi indietro gli altri possono essere un ricordo superficiale o fondamentale. Nel mondo del lavoro avremo ancora tempo per sviluppare incontri? O saremo numeri che dovranno continuamente dimostrare di avere qualcosa di più adeguato e di più giusto degli altri? Le risposte sono scontate, così come i miei dubbi. È naturale che cambierà il modo di approcciarci alla realtà e quindi anche il nostro modo di essere valutati per questo, ma sta davvero finendo il tempo in cui possiamo sentirci liberi di stimare qualcuno senza sentire anche il bisogno di superarlo. Probabilmente si, probabilmente no. Forse è solo un’esagerazione fuori luogo portata avanti dalla malinconia. Ma è soprattutto questo l’ultimo anno di università: malinconia. Che non è tristezza, perché siamo comunque felici di metterci alla prova fuori. Ma non è nemmeno allegria, perché sappiamo che con questo capitolo si dirà addio anche alla leggerezza, che è quel velo di colore che ci ha fatto volare finora sopra tante cose, come i nostri limiti. Ecco, a voi allora, che vi sentite certe volte stringere da questo vuoto esistenziale per la fine dell’università, sappiate che siete in buona compagnia. Perché, diversi o profondamente simili che siamo, abbiamo tutti addosso  questa sensazione di imminenza e di conflitto tra sentimenti che ci tormenta. Di cui il bello però è che ci sta facendo vivere giorno per giorno questo ultimo anno, senza tralasciare nessuna emozione o intuizione. La legge ci ha aiutato fino a un certo punto e continuerà a farlo sempre con i suoi limiti. Sappiamo e sapremo che ci sono delle regole, delle prassi e delle procedure senza le quali le cose non accadrebbero. Ed è forse la legge stessa ad essere la scienza, tra tutte, più simile alla vita in maniera complessiva: per ogni cosa che vorremo fare ci sarà sempre un permesso da chiedere e per ogni cosa che non faremo o che non vorremo fare ci sarà sempre uno che ci chiederà conto della nostra omissione. E non sarà sempre giusta, questa legge. E quando non sarà giusta non potremo comunque essere noi a dire che è sbagliata.

questa sensazione di imminenza e di conflitto tra sentimenti che ci tormenta. Di cui il bello però è che ci sta facendo vivere giorno per giorno questo ultimo anno, senza tralasciare nessuna emozione o intuizione. La legge ci ha aiutato fino a un certo punto e continuerà a farlo sempre con i suoi limiti. Sappiamo e sapremo che ci sono delle regole, delle prassi e delle procedure senza le quali le cose non accadrebbero. Ed è forse la legge stessa ad essere la scienza, tra tutte, più simile alla vita in maniera complessiva: per ogni cosa che vorremo fare ci sarà sempre un permesso da chiedere e per ogni cosa che non faremo o che non vorremo fare ci sarà sempre uno che ci chiederà conto della nostra omissione. E non sarà sempre giusta, questa legge. E quando non sarà giusta non potremo comunque essere noi a dire che è sbagliata.

Alessandra Arini.